わたしが

月光荘おじちゃんから

教わったこと

談・水野スウ

月光荘おじさんが、自らの言葉や、心血を注いでつくった製品を通じて人々に伝えたあたたかな気持ちは、そのぬくもりを失うことなく、今もなお様々な形で引き継がれている。ここではそのひとり、エッセイストの水野スウさんにお話を伺った。

1962年の月光荘は

わたしの宝箱だった

わたしが月光荘おじちゃんと出会ったのは、東京オリンピックがおこなわれる少し前、日本がどんどん豊かになっていった1962年。高校1年生の頃でした。絵を描くのが好きなちょっと不思議な男の子が「君が好きなところがあるよ」って、連れて行ってくれたのが月光荘。当時のお店は銀座の泰明小学校の前にありました。

もう記憶はおぼろげになってしまったけれど、あの頃の月光荘はごちゃごちゃしているのに統一感がある、不思議な空間でした。ガラス張りの店内からぶら下がっているヒトデやドライフラワー、蒸留水を入れる緑色の瓶、レジがわりに使っていた、奥様が嫁入り道具に持ってきたというおもちゃの金庫・・・。ガラクタ箱みたいなわたしの部屋とどこか共通するところがあって、絵を描かないわたしでも、たちまち胸の中がキラキラと輝きました。銀座にこんな場所があるの?って。後から思えばバーナード・リーチの壺みたいに立派なものも多かったようですが、子どもにはその価値はわからないでしょう? 暖かみがあって、気取らなくてもいいんだって、心が楽になったんです。

そんな雑然とした机の上で仕事しているおじちゃんは、無愛想だし、老眼鏡をかけたまま下から見上げるときのギロッとした視線が、一見怖く思えたかもしれません。でもそれがなぜだか居心地がよく感じられて、以来休みの日にはよく山手線に乗って、月光荘に遊びに行くようになりました。それもひとりで。誰にも教えたくない、わたしの宝物のような場所になったんでしょうね。

15歳の少女を全肯定してくれた

月光荘おじちゃん

おじちゃんの話し方はちょっと独特で、あとでそれが富山弁だとわかったのですが、当時は不思議な喋り方をする人だなあ、と思っていました。身なりはラフというか、いつも襟が傷んだアイロンのかかっていないようなシャツを着ていたのですが、その袖には別の人のイニシャルが入っていました。きっともったいないからって息子さんのお古を着ていたんじゃないかな。物をとても大切にする人でした。

おじちゃんとは最初から仲良くなったわけではありません。お店にふたりでいるときは、いつもわたしのほうが一方的に何かしら話しかけていました。今日こんな花を見つけた、とかこんな嬉しいことがあった、とか他愛もない話ばかりだったから、よくおじちゃんも聞いてくれましたよね? おじちゃんは父と同じ歳だったけれど、父には話せないようなことでも、不思議と話せてしまうんですよ。そうして3、4か月くらいたったとき、おじちゃんはわたしの顔をじっと見て、ほとほと感心したように「お前は面白いな〜」って言ってくれたんです。

当時のわたしはみんなと同じことをするのがイヤで、まわりからは変な子と思われていたかもしれません。今でいうと不思議ちゃんかな? 人と違うほうが面白いとは思っていたけれど、かといって自分に自信なんてありませんでした。そんな15歳の女の子のことを、おじちゃんは認めてくれた。たとえ大勢の人に認められなくても、たったひとりのおじちゃんが、お前さんはこれでいいんだって、まるごと肯定してくれた。その言葉を抱きしめるだけで、人は生きていけるんじゃないかな。わたしにとって、おじちゃんはそんな人でした。

きっとわたし以外にも、そういう若者はたくさんいたんじゃないかな? 美大生とか貧しい絵描きさんとか、おじちゃんに何らかの言葉をかけてもらって、やっぱりこれからも描いていこう、生きていこうと思った人は数え切れないと思います。その感謝をわたしはたまたま言葉で残したけれど、絵で残した人も、音楽で残した人もきっといるよね。

自分の気持ちをまっすぐ伝えること

誰とでも本気で向き合うこと

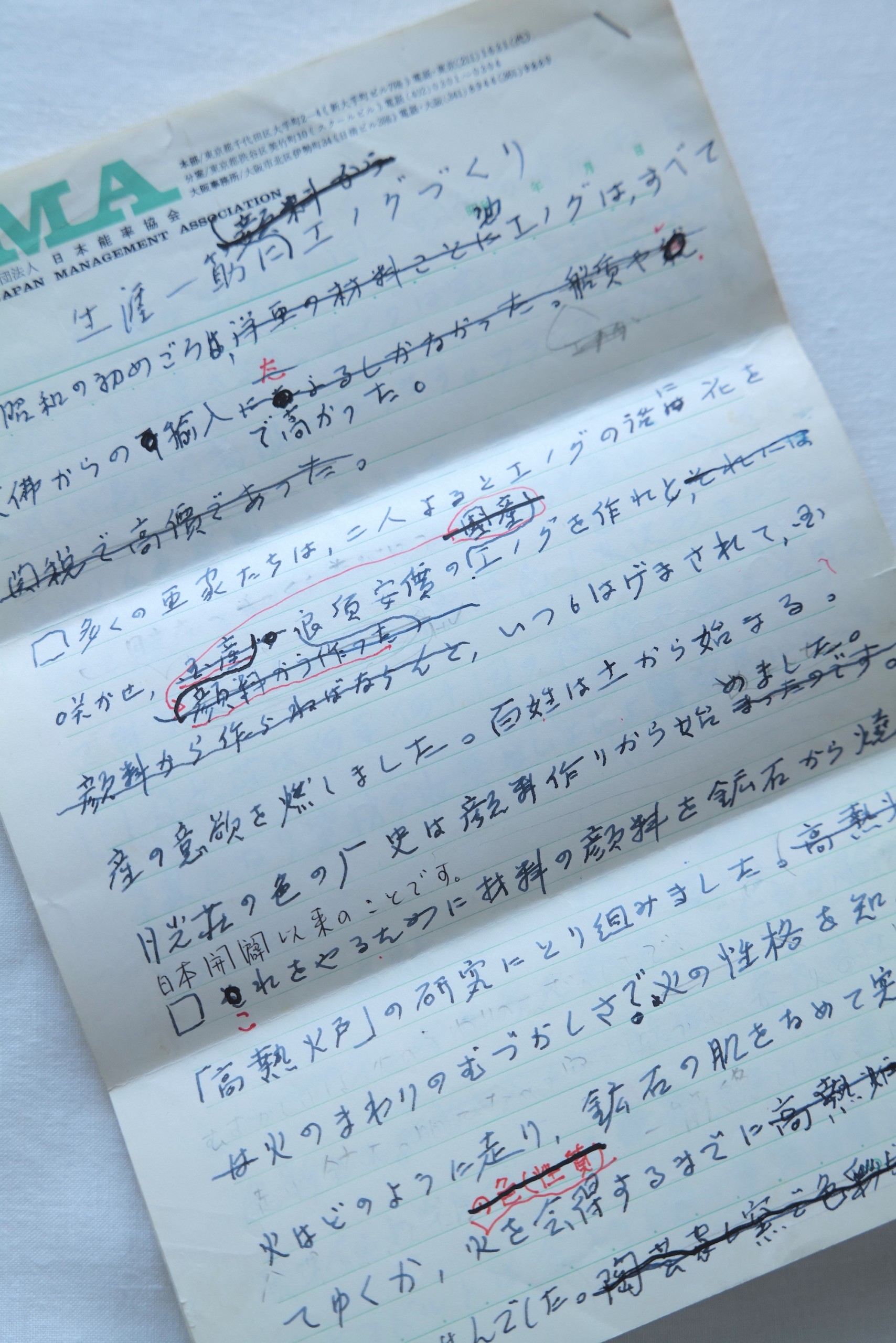

おじちゃんとの交流は続き、わたしは大学生になってから、月光荘のカタログ(月光荘しんぶん)づくりをお手伝いするようになります。おじちゃんが書いた文章にアカを入れたり、アドバイスをしたり。遠慮なくなんでも言っちゃう53歳も年下のわたしに、おじちゃんはいつもありがとう、ありがとうと言ってくれました。私がその後引っ越した金沢から、お店まで原稿を届けに行くと、決まってお駄賃をもらえるんです。おもちゃの金庫から千円札を何枚か出して四つ折りにして、そこらへんにある紙でつくった袋に入れて、その場で「汽車ベン代」って書いてくれて。後から聞いたらとても偉い人なのに、どうしてこんなにも人に「ありがとう」を素直に言えたんだろう? どうしてこんなにも率直に自分の心を表せたんだろう?

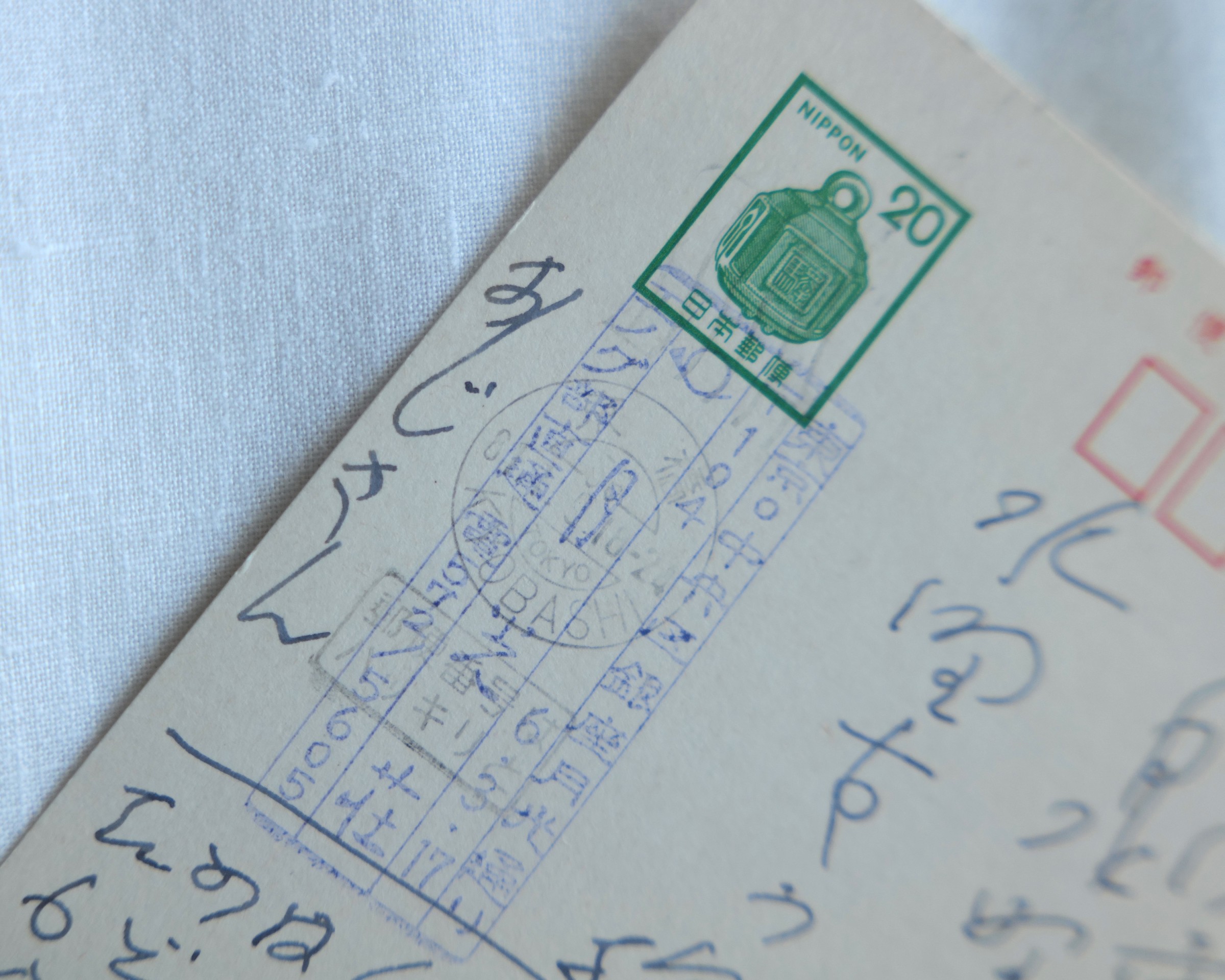

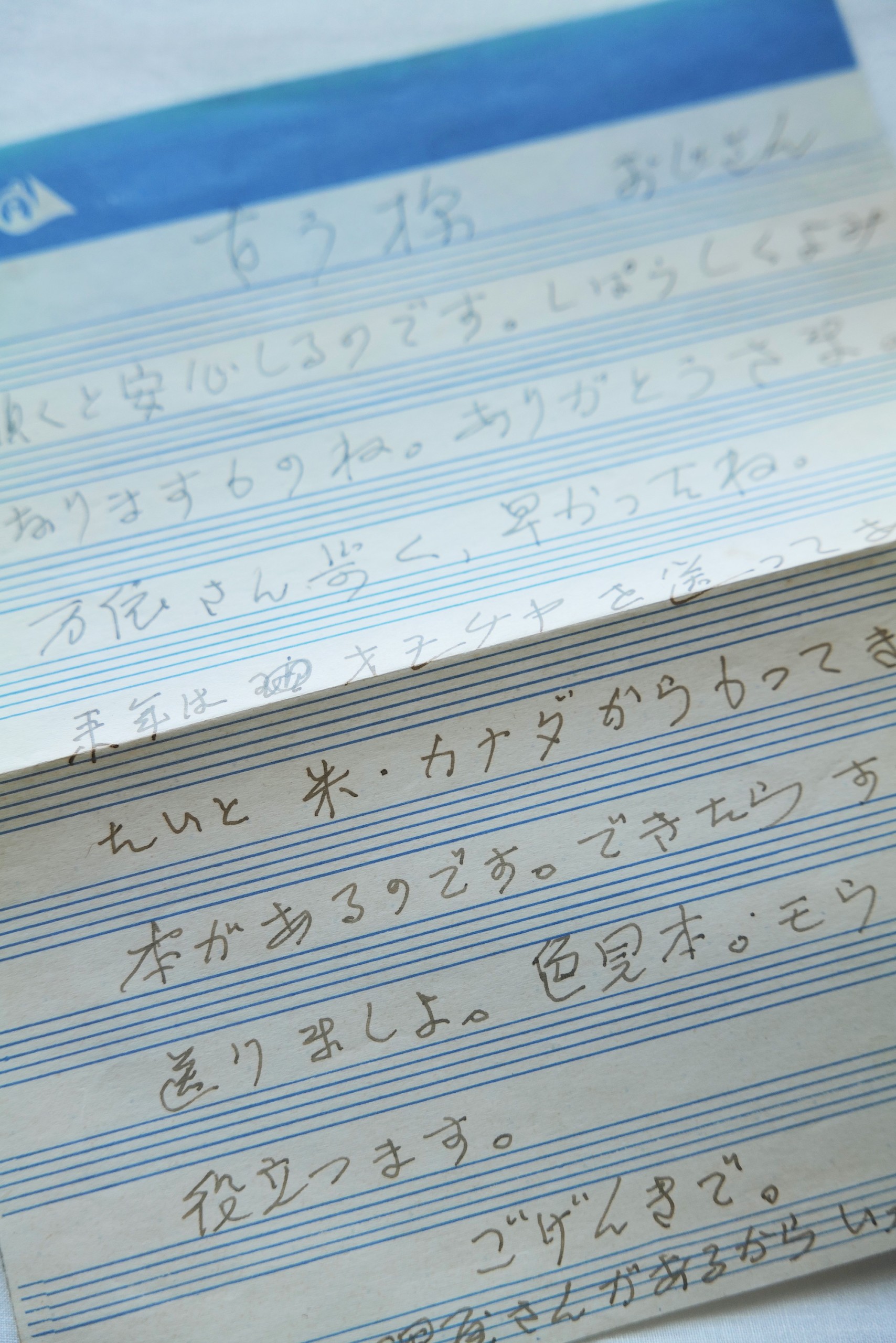

わたしが結婚して金沢に行ってからは、おじちゃんとはお手紙でのやりとりが多くなりましたが、ハガキやチラシの裏に書かれたメモ書きのような言葉に、いつもドキッとさせられました。その言葉にはまったく下心がないんです。そんなふうに自分の思いをまっすぐ伝える大人には今まで会ったことがなかったし、そこにわたしは惹かれたんでしょうね。

そんなおじちゃんからたくさんのことを学んでいるから、どんな歳の離れた相手にでも自分の思ったことを素直に表現できるように、わたしも心がけています。嬉しいことは嬉しい、悲しいことは悲しいと言う。シンプルなことだけれど、大人になると不思議と何かが邪魔して、できなくなるんですよね。おじちゃんは80歳を超えても、その気持ちをなくさなかったんだなあ。

誰に対しても愛想を言わないおじちゃんは、いろんな人を叱っていたけれど、わたしは叱られたりケンカした記憶はほとんどありません。でも一度だけ、わたしが大学生になって自分に似合わないブランドものを着てお店に行ったときは怒られたかな。色とか美に対するセンスはすごかったし、本物か偽物かを直感的に見抜ける人でしたね。

富山の農家に生まれたおじちゃんは、実家を捨てるように上京して、住み込みで働いていたお家の斜め向かいにあった、与謝野晶子さんのご自宅に出入りするようになりました。ご夫妻のもとに集まってくる文化人たちのサロンで、おじちゃんがどれだけ目を輝かせて彼らの話を聞いていたのか、想像するだけで胸が熱くなりますよね。きっと彼らは、田舎から出てきたおじちゃんをバカにせず、人間として向き合ったんでしょうね。だからこそおじちゃんの心のなかには晶子さんや鉄幹さんが住み着いていて、決して揺るがない。そして今度は、おじちゃんが誰かにとって、そういう人になり続けたんです。

おじちゃんの言葉は

絶対に色褪せない

わたしは1983年から自宅をオープンハウスにして、週に一日、お金のいらない喫茶店「紅茶の時間」を始めました。もともとはひとりで子育てをするのが不安だったという個人的な気持ちから始めたものだけれど、引きこもりの子や学校に行けない子たちが多くなってきた頃、ふと気づいたんです。あれ、これはおじちゃんがわたしにしてくれたことを、今になって返しているんじゃない?って。それに気づけたとき、本当に嬉しかった。おじちゃんがわたしという畑に埋めてくれた種が、色んな人に会うことで耕されて、その芽が発芽したのかもって。

この間、とても不思議なことがありました。わたしの誕生日に、うちの娘が月光荘の本『エノグ屋の言葉集』をプレゼントしてくれたんです。「134ページにいい言葉が書いてあるよ」という手紙とともに。なんとそのページを開いてみたら、わたしがおじちゃんからもらった言葉だったの! それが手紙だったか原稿に書かれていたのかは、もう記憶が曖昧です。でも、どんなに歳を重ねても人は通じ合えるというおじちゃんの言葉は、何十年経っても、その力や輝きを失っていなかった。

年とともにひとのからだの性能はごまかしようもなく老いていく。けれど、それをさびしくため息で見送るんじゃない。ひとつの道具がなくなったら、かわりの道具を生かそうじゃないの。もしそれがだめになっても、まだまだ手を握り合った時のぬくもりで、しまいにはハートで、ひとはいっぱい感じることができるじゃないの

『エノグ屋の言葉集』(産業編集センター)より抜粋

今の時代、物だけじゃなくて人すら使い捨てにするような悲しいことがたくさんありますが、人も物も絶対に使い捨てにしなかったおじちゃんの生き方は、だからこそ輝いて見えるのかもしれませんね。『ぼくのおじさん』を通じて若い子が月光荘を知ってくれたら、おじちゃん、どんなに喜ぶかな?

エッセイスト。1947年東京生まれ。日本女子大英文科卒。高校生時代に月光荘おじさんと出会い、交流を深めるなかでエッセイストの道へ。1974年の結婚を機に金沢へ移住。1983年から週に一度、自宅をオープンにしたサロン「紅茶の時間」を主宰、石川県に在住する今もなお続けている。著書は『紅茶なきもち』『ほめ言葉のシャワー』など多数。平和をテーマにした講演活動やトークショーなども、精力的に行っている。