ひとりじゃ雑誌はつくれない!

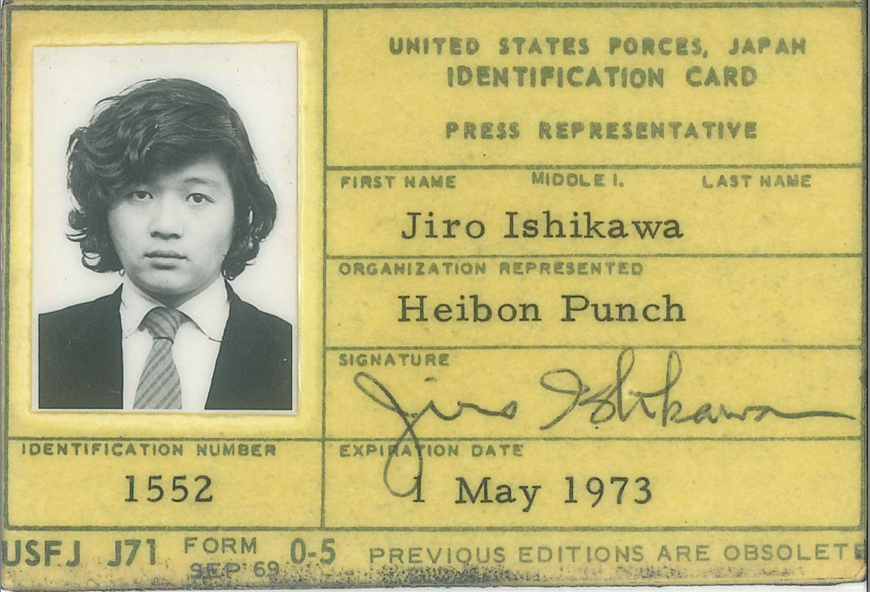

編集者・石川次郎さんが

教えてくれた

〝面白い雑誌のつくり方〟

インタビュー/山下英介

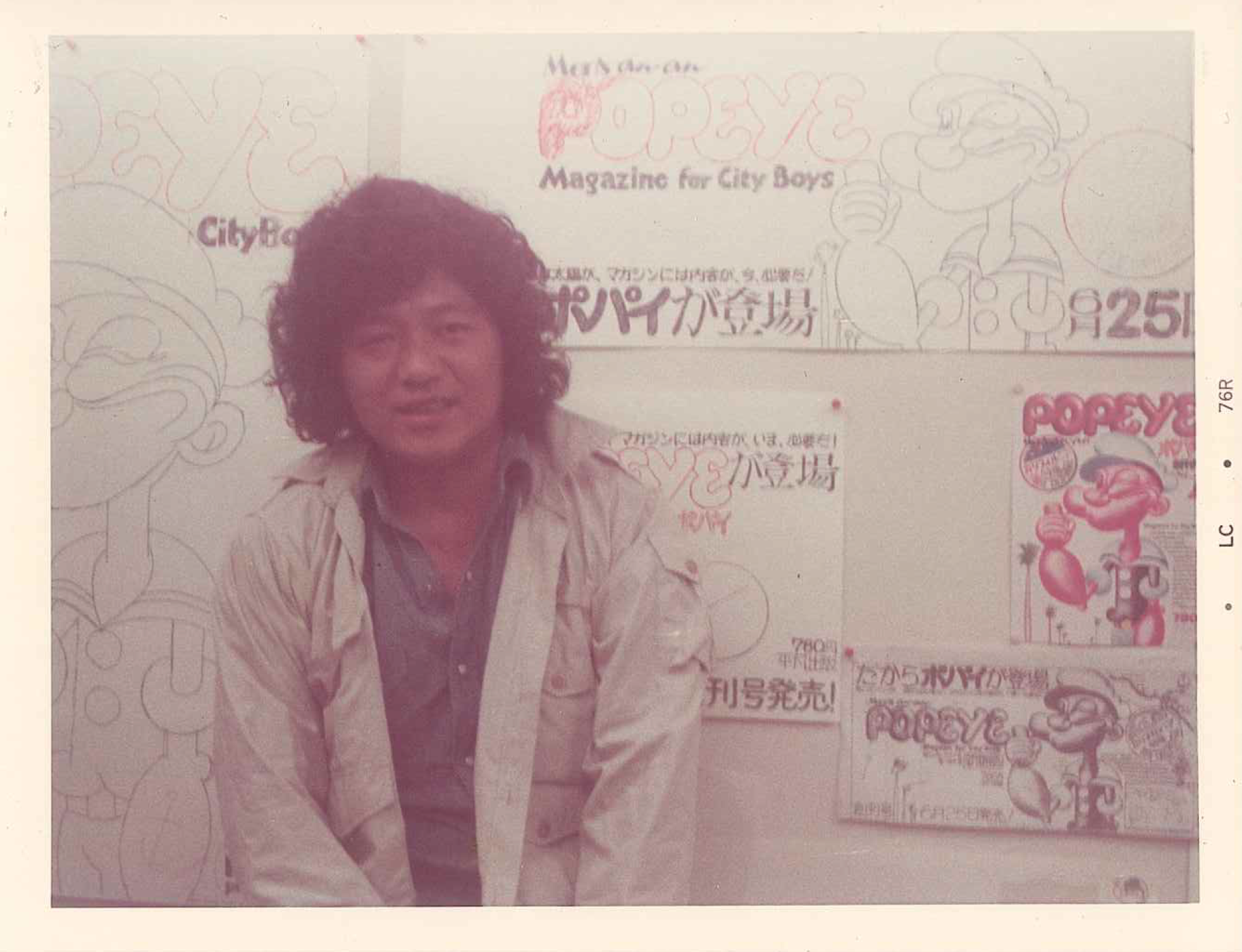

『POPEYE』や『BRUTUS』を創刊した偉大なる編集者、石川次郎さん。その影響はあまりに大きすぎてここでは書ききれないが、ぼくたちが大好きなファッションカルチャーのおおもとを辿っていくと必ずこの人にたどり着いてしまう、いうならば〝ぼくのおじさん〟界におけるゴッドファーザー的存在である! 打ち合わせのときに外国人記者クラブでハンバーガーをおごってもらったからいうわけではないが、ルックスも精神も驚くほど若々しく格好いい石川さんに、何度も驚かされたインタビュー・・・というか3時間以上に及んだ雑談のほんの一部をお届けしたい。こんなおじさんが自分の近くにいたら、人生はとてもエキサイティングだ!

少年雑誌と外国映画が

石川次郎をつくった

石川さんはなんと1941年生まれ! 実際にお会いしたらとてつもなく若々しいので、ちょっと衝撃を受けています・・・。そんな石川さんにとっての〝ぼくのおじさん〟は誰だったんですか? 新しい世界や価値観を教えてくれた存在、という意味において。

石川 ぼくの場合は誰だろうな・・・。あえていうなら少年雑誌ですかね。子供の頃はTVもなかったから、ラジオか雑誌くらいしかないでしょ? 『少年』とか『少年倶楽部』とか色々あったけど、立ち読みばかりして、書店のおじさんにハタキで追い出されたことを思い出します。

それって今の『少年ジャンプ』とかとは違うんですか?

石川 単に漫画だけじゃなくて、読み物やグラビアもある、総合的な雑誌でした。後年自分がつくることになる雑誌にも、すごく影響を与えたと思います。もうちょっと学年が上になってからは西部劇などの外国映画です。ひとり遊びのなかに雑誌と映画があったんですよね。

ご実家は裕福だったんですか?

石川 戦後だからみんな貧乏ですよ。うちは父が生きているときは割に裕福だったらしく大きな家に住んでいたけれど、東京大空襲で家は全焼し、その後、父も52歳で病死した。戦争で全てを失ったんですね。5人の娘と小学校に行く前のぼくを抱えた母親の苦労は大変なものだったと思う。

そんな環境でも、雑誌という文化に触れる機会があったんですね。

石川 姉のひとりが大学の英文科に通うことになり、勉強のためにアメリカの写真雑誌『ライフ』を定期購読していたから、部屋の隅にいつもそのバックナンバーがあった。英語もわからないぼくはそれを飽きずに眺めていた記憶がある。ちょうどヘミングウェイが『老人と海』の連載をその雑誌で開始したことも知らずにね。もうひとりの姉はやはりアメリカの若者雑誌『トルー・ストーリー』を読んでいましたが、これは日本語版。中身は思い出せないけど、アメリカの若者風俗が溢れる誌面だったのでしょう。

そういう環境からファッションへの興味が養われたんですか?

石川 いや、映画からの憧れですね。高校生だった17、18歳頃にVANという会社がつくる〝ボタンダウンシャツ〟というものが日本に登場するわけ。シャツの襟にボタンがついていたり、ズボンの後ろに尾錠がついているなんて、見たことがない。それでお洒落に目覚めたんです。でもお金はないからトータルコーディネートなんてできなくて、学ランの下にボタンダウンシャツを着る程度なんですが。

みなさん、VANとジャズの影響をおっしゃいますよね。

石川 結局、戦後の進駐軍がもたらしたアメリカの大衆文化から始まっているんですよ。イラストレーターの小林泰彦さんの仕事はまさにそうでしょ。横田や横須賀など基地周辺の街がどんどんアメリカ化していった現象を、いち早くイラストで捉えたんだから。

ストリート文化がそこから生まれたんですね。

石川 戦後すぐの基地周辺って、どちらかというといかがわしい場所だった。敗戦国の国民としては、あまり行っちゃいけない場所でもあった。関東地方にある米軍基地を繋いだ国道16号線は、ものすごくアメリカの匂いがするところだった。その面白さに目をつけたのは、小林さんが最初だった。

今では想像もつきませんが、小林さんの『イラスト・ルポの時代』によると、1967年の横田基地周辺は〝仕立て屋が軒を連ねているところ〟だったとか。六本木あたりも面白い街だったんでしょうね。

石川 六本木に面白い不良たちがいるという情報は、大学時代に友達を通して知りました。当時の六本木は暗闇が多くアメリカの兵隊がウロウロしていて、ところどころハンバーガー屋やバーの灯りがともっているような、ちょっと怖いところでしたが、だんだん日本人が行けるようなナイトクラブも現れてきたんですよ。このあたりの話は、ぼくの先輩である人たちのほうが詳しいと思う。

外国への憧れが現実になった

1964年という運命の年

やはり昔から街の流行に敏感だったんですね。当時から雑誌の仕事に憧れていたんですか?

石川 いや、ぜんぜん。むしろまわりが疑いもせずに就職を決めていくなかで、ぼくだけは「どうしてみんな、そんな簡単に自分の仕事を決められるんだろう?」と不思議でした。自分のなかで何かが閃かないと自分の仕事は決められないぞ、と思っていたところに、海外旅行自由化のニュースが飛び込んでくるんです。

普通の人でも外国に行けるようになった、ということですね。

石川 あの頃、若者が海外に旅行しようとしたら留学以外になかったから、勉強嫌いのぼくには縁のない世界だったわけです。それが海外旅行自由化によって、今までに映画や雑誌を通じて蓄積された憧れが、急に目覚めました。ようやく自分の道を見つけたな、と思って海外旅行の会社に就職したのが1964年。東京オリンピックが開催されたり、東海道新幹線が開業したエキサイティングな年だったけれど、ぼくにとっての一番の出来事は、海外旅行自由化なんですよね。

あれ、出版社じゃなくて、旅行会社に就職されたんですか?

石川 そう。これからはツーリズムの時代だ、手っ取り早く海外に行くには国際旅行代理店に勤めるのがいちばんの近道だと思ってね。そういえば新入社員研修で、横浜から神戸にイギリスの大型客船で旅行するという企画に参加したら、台風の影響で香港まで乗せられて行ってしまうという体験をしました。着いたらすぐに飛行機に乗せられて強制送還されましたが、パスポートなんて持っていなかったから、密入国ですよね(笑)。これがぼくにとっての、初めての海外旅行。面白かったですけどね。

決して記録には残らない体験ですね(笑)。旅行会社のお仕事は楽しかったですか?

石川 それが大失敗でした。初めて添乗員を務めたツアーは、日本の名医20人を連れてヨーロッパで開催される国際産婦人科学会に出席するという内容で、なんと45日間の団体旅行。生まれて初めてのヨーロッパで、目の前には魅力的な街の光景が広がっているというのに、自分勝手には歩けない。お世話役だから当たり前です。道を誤ったと感じて、一発で辞めましたね。

ツアーコンダクターのつらいところですね。旅行好きならいいってわけじゃないという。

石川 ところがそこで、就職前に平凡出版(現マガジンハウス)の創業者だった清水達夫さんに、創刊したばかりの『平凡パンチ』に誘われていたことを思い出したんです。実は、彼の娘さんとぼくは高校の同級生だった。それですぐに清水さんのところに行って「あの話はまだ生きてますか?」と聞いたら、笑いながら「すぐに入社手続きをしなさい」って。もうその場で入社しましたよ。忘れもしない1967年の2月1日。たぶん平凡出版の裏口入社は、ぼくと『anan』の淀川美代子が最後じゃないかな(笑)?

おおらかな時代だったんですね、うらやましい(笑)。清水達夫さんとの出会いによって、ようやく編集者・石川次郎が誕生すると。

石川 同じ年の連中はすでに経験を積んでいるのに、こっちは回り道をしているから、全くの素人。周囲に助けてもらいながらやるしかなかったけど、素人にもどんどん仕事がくるから編集者は面白いなって直感した。この職場にはチャンスがあるなと思っていたところに、その後のボスの木滑良久さんが、人事異動で『平凡パンチ』編集長としてやってくるんです。

マガジンハウスの文化をつくった、偉大なる編集者ですね!

石川 こんな面白い人の下で仕事をするんだから、自分だけのオリジナルのことをやりたいな、と思って海外取材の企画を出したんです。生意気ですね。それがさっき話に出た小林泰彦さんの〝イラストルポ〟(『イラスト・ルポの時代』として単行本化)。木滑さん、すぐに「面白いからやれよ」って。チャンスをくれる会社であり上司だったというのが、ぼくにとってすごくラッキーでしたよね。みんなに驚かれるんですが、1967年に入社した素人の編集者が、その年の9月にはもうアメリカにいた。そして100万部雑誌だった『平凡パンチ』の新しい特集を任せられたんです。

よくそんなことが許されましたね。

石川 われわれより上の世代の雑誌編集長って作家志望が多かったんです。ぼくのような、ただの雑誌好きが出版社に入るのは少数派だったんじゃないかな? 今考えれば、いいタイミングだったと思う。ボスの木滑さんは海外旅行の代理店にいたというぼくの経歴を面白がってくれて、『平凡パンチ』の海外取材企画をどんどん考えろというミッションを与えてくれた。いくつかの偶然が重なり、少年時代からの〝外国を見たい〟という願いが理想的な形で実現したのだから、一度海外旅行の会社で働いたことは無駄ではなく、むしろ海外取材のやり方を勉強するために留学していたようなものだったんでしょうね。大切にするものはやっぱり〝直感〟だな、と後になって思ったものです。直感は決して無駄にならない!

「直感は決して無駄にならない」これは名言ですね!

ヒッピーの時代を捉えた

『イラスト・ルポ』

石川さんが初めてアメリカ・ニューヨークに行かれたのが1967年。てことは、映画の『イージー・ライダー』が公開される2年前か・・・。どんな時代でしたか?

石川 世界中どこでも、若い世代が元気のよい時代だったですね。アメリカでもヨーロッパの国々でも、若者たちが何かを叫んでいた。大人たちの世界、すなわち既存の社会体制に抵抗し始めた。そして、その動きの中から様々な若者文化が生まれてくるのがよくわかった。音楽に、アートに、映画に、演劇に・・・。アメリカではヒッピー・カルチャーに代表されるサブ・カルチャーの時代の始まりでした。若者雑誌にとっては世界中がネタに溢れていた面白い時代でしたね。

当時は日本でも、ヒッピーの存在は知られていたんですか?

石川 ほとんど知られていなかった。海外から配信された記事にhippieと書いてあるけど、まったく意味がわからないんです。先輩のデスクに聞いたら「〝ヒップ族〟とでも訳せば?」と言われたんですが、さらにわからない(笑)。これは現地に行くしかないなって。

当たり前ですけど、やっぱり1967年時点ではアメリカのシーンのほうが進んでいたってことなんですか?

石川 当時の日本ではお目にかかれない世界がいくらでもあった。TVで観られるアメリカのドラマの世界とも全く違っていました。ヒッピー・カルチャーには、サイケデリックという非現実的で幻想的な世界観があると同時に、バックパッキングやハンドメイド・ハウスの流行に見られるような、強い自然回帰を志向する世界観もある。そして、その両者ともが長髪でジーンズをはき、ドラッグを愛するというところでは見事に共通しているのが、理屈抜きに面白かった。スタイルは異なるけれど、世界中の大都会にディスコが出現し始めたのはこの頃。ニューヨークのイーストヴィレッジには「エレクトリック・サーカス」が、パリにはセレブたちが集う「シェ・キャステル」が生まれた。そしてその雰囲気を日本に持ってきて、「MUGEN」とか「ビブロス」をプロデュースしたのが浜野安宏という男ですよ。

面識はありませんが、浜野総合研究所をつくった方ですね。

石川 彼はぼくと同世代だけど、直感が鋭く面白い人ですよ。パタゴニアの創業者と仲良しで、その日本上陸を仕掛けた人物でもある。

サイケとナチュラルを兼ね備えているんですね(笑)。それにしてもこの『イラスト・ルポ』の描写って、本当に克明ですよね。シャツの襟の風合い、靴のフォルムひとつとっても、どんなものかばっちりわかりますから。あれは小林さんが現地で写真を撮って、日本で描いたんですか?

石川 まずは鉛筆を使って現地でスケッチをします。泰彦さんはいつも月光荘のスケッチブックを使っていた。彼の観察力はすごいですよ。肝心のところは決して見逃さないでメモする。同時にふたりで証拠の写真も撮り、その両方を資料として東京でイラストを描いてもらうんです。

そうか、証拠としての写真も押さえるわけですね。それはデジカメ以前ならではの裏取りの方法だなあ。

石川 泰彦さんのデッサンの基礎は半端じゃないから、実に頼りになる。グリニッチヴィレッジの街角で見かけたあの若者が小林さんのイラストで生き生きと蘇るのを目撃するのは、新米編集者にとっては実にワクワクする瞬間でした。あのね、ぼくの人生の話なんかより、もっと具体的な話のほうが面白いんじゃない?

いやいや、どちらも聞きたいんですよ! それにしてもこんな企画はほかにないから、反響もすごかったんじゃないですか?

石川 『イラスト・ルポ』も回を重ねるごとに周囲の反響が強くなっていくのを感じました。当時売り出し中の加藤和彦くんも、小林さんが描いたロンドンのお洒落な若者たちの群像を見ながら、次はどのファッションを真似ようか?と考えたと話してくれました。全て小林さんの絵の力ですね。写真だったら、こうはいかなかったと思いますよ。イラストの中に文字を入れるという手法も新鮮だったんじゃないかな? ひとつの雑誌のために50年以上も前に考え取材したものが一冊の本という形で生き残り、現代の若者たちにも読まれるなどということは想像もしなかったことですが、嬉しいことですね。

石川さんも、当時はこの本に出てくるヒッピーみたいな格好をしていたんですか?

石川 当時は完璧にヒッピーが乗り移っていました。長髪でパンタロンで、ロンドンブーツを履いて(笑)。でもみんなそうだったよ。

それにしても、わざわざズボンの先を広げるって、画期的ですよね(笑)。あのベルボトムって、誰がいちばん最初に始めたんでしょうか。

石川 もともと水兵さんはフレアパンツだったけど(笑)、誰だろうね。間違いなく、1964年の日本には存在しませんでした。67年のアメリカにはちらほらいたかな。『イラスト・ルポ』をつくりながら小林さんともよく話しましたが、当時のトレンドって、N.Y.で生まれたものがロンドンで極端に誇張されて、それがまたアメリカに戻って一般化していったものが多い。ベルボトムもそういった流れをたどりましたね。

本当だ。『イラスト・ルポ』を読むと、1968年のロンドンはベルボトムだらけですね。しかし当時はネットもないのに、若者たちのトレンドが一年単位で移り変わっていくのが面白いですよね。

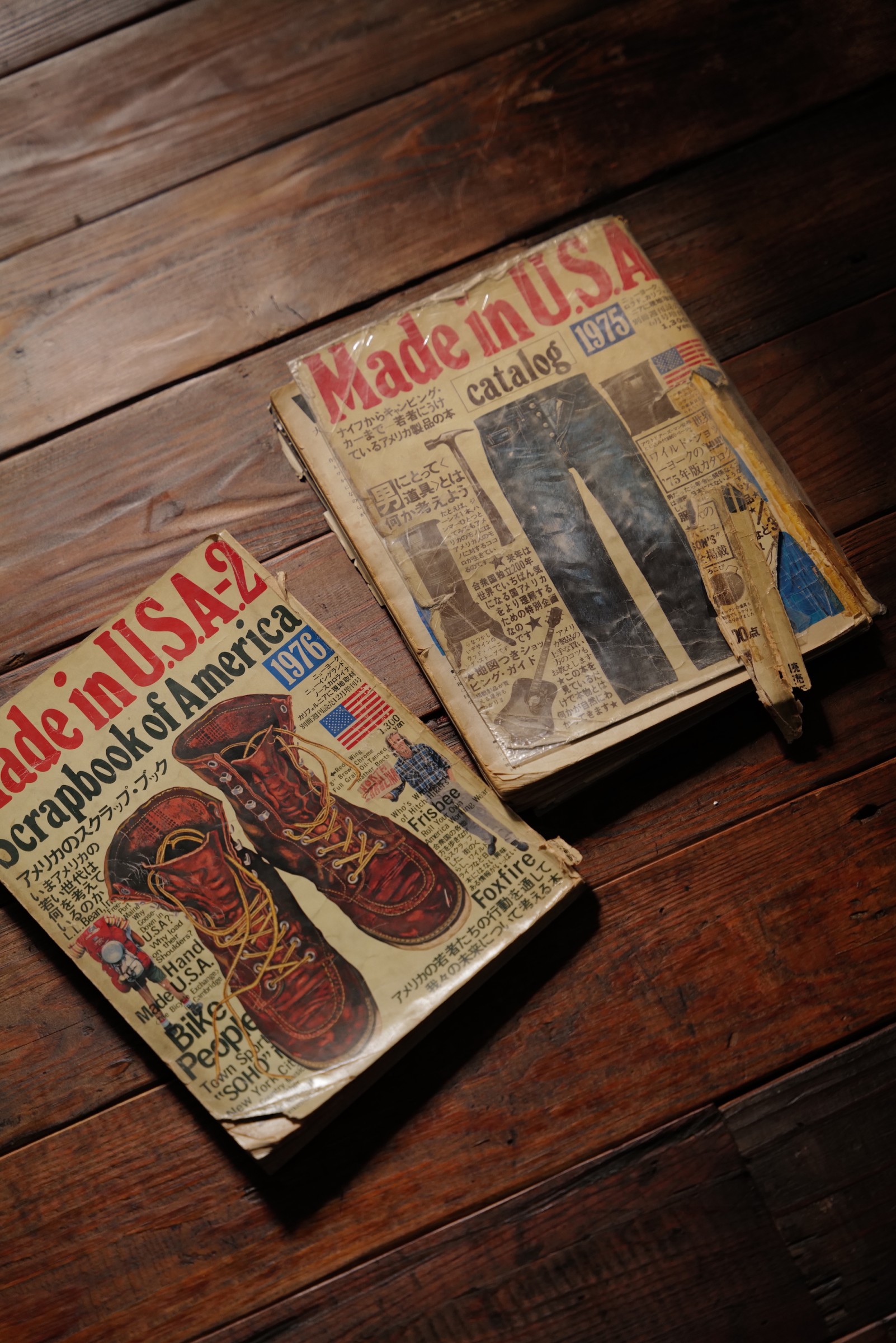

石川 そう。ヘビーデューティ系の連中も、1970年代前半はみんなベルボトムをはいていたんですが、ぼくが1975年につくった『made in U.S.A catalog』の頃は、もう誰もはいていないんです。

1975年といえば、中村雅俊がベルボトムに下駄を合わせていた時代ですね(笑)。要するにその頃は、もう大衆化していたと。

〝雑誌〟という概念が進化した

1980年代のファッションシーン

石川 しかしずいぶん珍しいもの持ってるじゃない。

石川さんが1980年に手がけた『BRUTUS』と、その別冊的位置付けで1983年からスタートした『STYLE BOOK』。ファッション雑誌やその表現、そしてブランドという概念がいかにして成長していったのか、これらを読めば手に取るようにわかる。現役のファッションエディターとしては悔しいけれど、この時代のファッション雑誌やファッション写真には敵わない!

石川さんが1980年代半ばにつくられた、雑誌『BRUTUS』のファッション特大号『STYLE BOOK』です。実はぼく、コレクションしてるんですよ。当然撮影はフィルムだしレタッチなんてできない時代なのに、あの頃のファッション写真って、ものすごく自由な表現をしていますよね。

石川 『STYLE BOOK』って、ぼくの姉が若い頃に読んでいた雑誌の名前なんです。つまり、1980年当時としてはかなり古臭いタイトルだった。このタイトルは、あえてそういう古臭い言葉を使いたくて、わざと付けたものなんですよ。

『STYLE BOOK』という名前は今でも『BRUTUS』のファッション特集号で使われていますが、そうなんですか? この本の写真表現や構成は今見ても斬新で、まったく古さを感じさせませんよ。カメラマンのネタ本にもなってるし。ぼくもマネをして海外ロケでお金を使いすぎてよく怒られました(笑)。

石川 イタリアの『L’UOMO VOGUE』のような分厚い男のファッションマガジンが、日本にもそろそろ存在してもいいんじゃないかな、と思ってやってみたんです。そのためには編集ページと同じくらいの数のファッション広告が必要、ということで編集150ページ、広告150ページという計画を立てました。広告部にも新しいことをやるのが大好きな男がいたから、彼を巻き込んで企画はスタートした。全く未経験の別冊特大号なんだから、初めから利益優先という考え方は捨てて、とにかく多くのアパレル企業に参加してもらおうというのが、われわれの狙い。広告料金を通常の半額にしたところ想像以上の反響の大きさで、あっという間に広告が300ページに達しちゃった。

広告300ページ。そりゃぼくがマネしたらまずいですね(笑)。

石川 こうなったらもうお祭りです。編集ページも増やすわ、新たなスタッフも集まってくるわで、たったふたりでスタートした仮設の編集部は急ににぎやかになりました。参加してくれたアパレル各社も楽しんでくれたようで、松田光弘さん率いるNICOLEなどは、使い道に困っていたブルース・ウェーバーの写真を大量に使ってくれましたよ。結果は大成功、この一冊でかなりの利益をあげたようでした。初めからソロバン勘定でスタートしなかったのが、よい結果につながったんだと思う。楽しい仕事はうまくいくんですよ。

「楽しい仕事はうまくいく」! また名言をいただきました(笑)。しかしブルース・ウェーバーの写真を使い道に困るって、どういう状況なんだろう(笑)。タイアップ広告だらけとはいえアルド・ファライなどの世界的カメラマンが撮っているから、全く飽きさせないんですよね。DCブランドの洋服そのものがめちゃくちゃ格好いいですし、今みたいにばっちり商品を見せるという即物的なビジュアルじゃなくて、本当のモード写真ですし。同じ時代の海外雑誌に較べてもダントツで、もう空前絶後というか。

石川 いい写真ばかりだよね。その後社内でいろいろあったようで、『STYLE BOOK』はぼくが考えたようなものにはならなかった。なんとか続けてほしかったけどね。空前ではあるけれど、絶後にはしてもらいたくなかったな。

シティボーイが

アルマーニに着替えた80年代

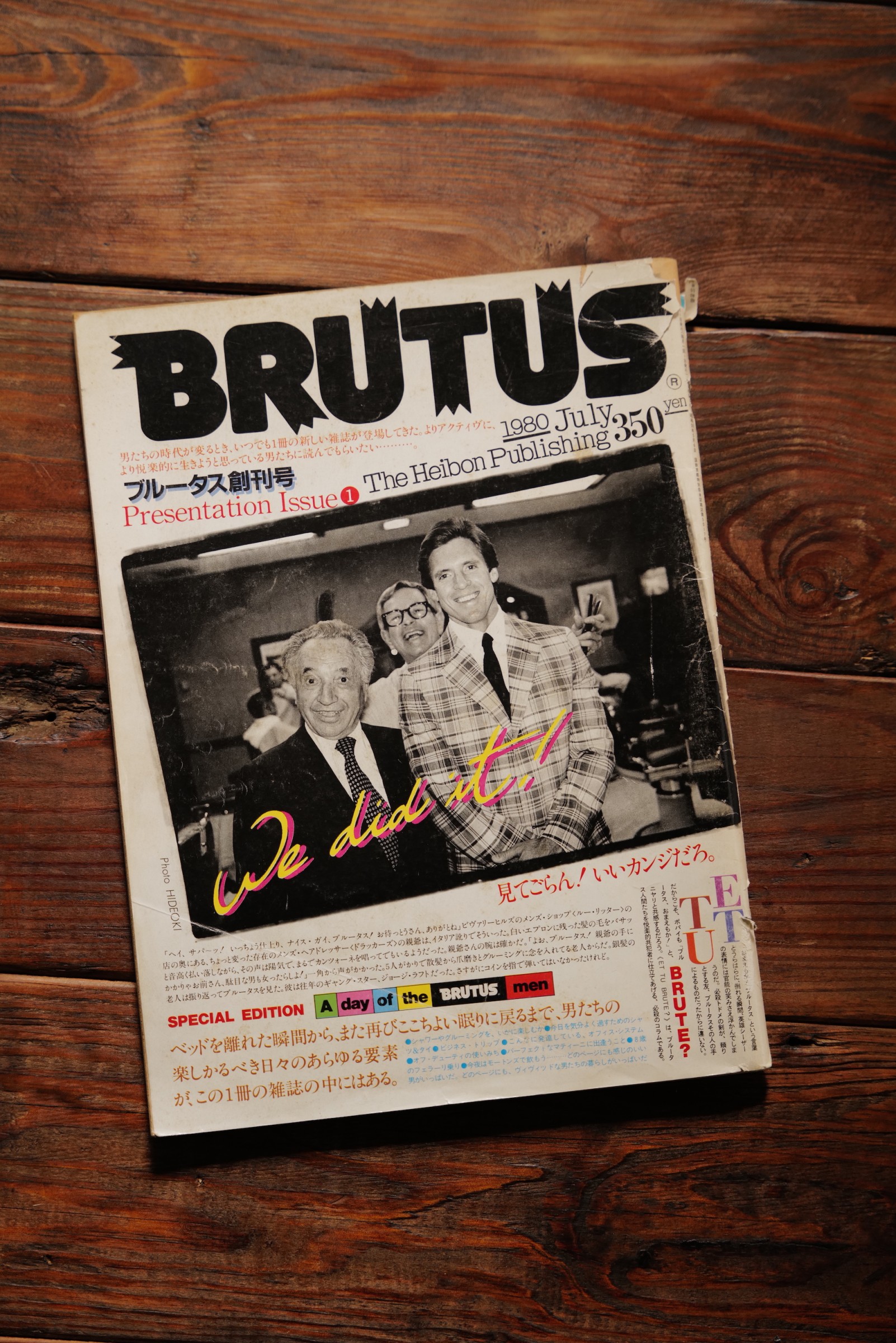

しかし1980年に創刊された『BRUTUS』を見ていると、76年創刊の『POPEYE』から、たった4年で時代が大きく変わっていることに気付かされますよね。

石川 『POPEYE』はアメリカ西海岸をイメージしてつくったけれど、『BRUTUS』ではイタリアをテーマにしました。創刊号こそ間に合わなくてロスで撮りましたが。

そういう時代が来ることを予感されていたんですか?

石川 なんとなくね。お洒落なうえに女性やおいしいものが好きで、というイタリア男のもつ悦楽的なムードが、『BRUTUS』のイメージと重なったんですよ。ただ、創刊当時はジョルジオ・アルマーニやジャンニ・ヴェルサーチも世に出る直前で、まだ世間的にはイタリアはあまり注目されていませんでした。

ジーンズにバックパック姿だったシティボーイが、たった数年で石田純一ばりにアルマーニを着てフェラーリを乗りまわす、というすごい時代の流れをつくりましたよね(笑)。

石川 アルマーニさんを最初に撮影したのは1982年の夏でしたが、とても面倒見がよく気さくなおじさんというのが第一印象。

モードの帝王を気さくなおじさん呼ばわり(笑)。

石川 訪れたオフィスの天井に美しいフレスコ画が描かれていたので、なんとかそれをバックに一枚撮りたかった。居並ぶアルマーニ・モデルの真ん中にアルマーニさん本人に入ってもらい、低い位置からフレスコ画をバックに全員の姿を写すというのが、カメラマンの狙いだった。そのことをアルマーニさんに告げると無言で頷いたあと、美人秘書に何やらヒソヒソと指示してる。秘書が持ってきたのは、なんと分厚い電話帳2冊。何するのかと思ったら、アルマーニさん、その電話帳の上にちょこんと乗って、さあ撮っていいよとウインク。モデルたちとの身長差を解消するためのアイデアだったんだね。もちろん、わわれれのカメラマン、膝から下は入れませんでした。

帝王としての威厳を演出したんですね(笑)。

石川 この時代にイタリアンデザインをフィーチャーした大特集がのちに『Casa BRUTUS』に繋がったり、将来に対する枝葉をつくったとは思いますよ。そういう企画も旅をしていないと出てこないんだよね。

どうして石川さんのもとに

たくさんの才能が集まったのか?

仕事以外の旅はされていたんですか?

石川 そんな暇はありませんでした。だって仕事が遊びだったし、一番面白かった。面白いものを見つけるのが仕事だから、毎日が楽しかったですし。

そうやっていると、公私混同と言われたり周囲から嫉妬されたりしませんでしたか?

石川 いや、ぼくがいた頃のマガジンハウスには、やりたいとさえ言えばなんだってやらせてもらえる風土があったから、そんなことはなかったと思いますよ。そういえばぼくが『BRUTUS』を立ち上げて間もない頃、社長の清水さんから手紙をもらったんです。「今の『BRUTUS』はいいセンいってるから思った通りやればいい、自分だけの世界を展開しなさい」と。そんな手紙をもらったら、赤字雑誌の編集長としては元気が出るじゃないですか。だから今まで上司や販売部の反応を気にして迷っていた企画を、これからはぜんぶやってやろう、と思い切ることができたんです。それが清水さんという人のすごさだよね。

1970〜80年代って、前例のないことや実績のない若い人たちにチャンスを与える風土があったんですかね?

石川 雑誌だけじゃなくて、いろいろな分野であったんでしょうね。音楽でいえば、松本隆さんのようなアンダーグラウンドな存在に、松田聖子の歌詞を任せたプロデューサーもいたわけだから。

数えきれないほどの才能を世に出してきた石川さんご自身も、きっとそういう編集長だったんですよね?

石川 そうですね。人にチャンスを与えることに対して、ためらいはなかったかな。もちろんその人が面白いかどうかは判断するけど、雑誌を見て飛び込んで来るような連中は、だいたい面白いんだよ(笑)。『BRUTUS』ではまだ学生だった都築響一くんの企画でハワイの不動産特集(1980年)をつくらせたら、すぐにブームになっちゃった。当時は編集者が勝手に自分のアシスタントを雇っちゃうような編集部だったけれど、そういう連中にまでお金を払ってたんだから、たいしたもんですよね。でも、言われているほどみんな贅沢はしていなかったということは、一応言っておきたいかな(笑)。

石川さんが最後に立ち上げた旅雑誌『ガリバー』では、部下の小黒一三さん(『ソトコト』創刊編集長)が取材経費をあまりに使いすぎて、象を買ったことにしたという伝説をつくりましたが(笑)、それは本当なんですか?

石川 あんなのは単なる伝説ですよ。象の領収書なんて通るわけないし、それほどぼくも小黒くんもバカじゃないし(笑)。でも、まわりがそうやって面白がってくれるのは雑誌にとって悪いことじゃないから、あえて否定もしなかったけどね。まあ小黒くんは確かにそれくらい金は使ったけれど、彼を使えばお金がかかるということは、最初からわかっていたわけですから。

あ、象は買わなくてもそれくらいのお金は使ったんですね(笑)。

石川 彼は私利私欲で浪費しているわけじゃないし、結果としてとてもいい仕事をしてくれましたよ。会社からは説明を求められたけど、それをカバーするためにぼくがいるんですよ。

そういう上司の存在はありがたいなあ。そういえば元集英社の島地勝彦さんとの対談で、編集長時代の交際費を明かしておられましたが、意外と少なかったので驚きました。島地さんの毎月700万円ってのにも驚きましたが(笑)。

石川 ぼくは銀座のクラブをハシゴしてカラオケで締めるような世界には、全く縁がなかった。ぼくの接待といえばもっぱら有楽町にあった外国人記者クラブ。あそこはご飯も食べられるし、バーもあるし、交通の便はいいしってことで、みんながすごく喜んでくれるのが、手にとるようにわかるから。それでいて意外に安いんですよ(笑)。あそこで提案した広告の企画はほとんど通りましたね。いまだにメンバーで、昨日も打ち合わせしてきたばかりです。

私もちょっと前、外国人記者クラブで石川さんにハンバーガーをご馳走になりましたが、確かにあそこは日本とは思えない空間でテンションがあがりました。ライフスタイル誌の編集長でそんな人、見たことないですよ。できればぼくも入会したいけど、無理だろうな(笑)。ちなみにあれって、ご自分で入会金や会費を出されているんですか?

石川 もちろん。だから銀座のクラブなんて全然知らなかった。あれにはあれの効果はあるんでしょうが。

出会いって

つながっているんだ!

石川さんは、ちゃんと自分のお金を使ってきたんだなあ。これこそが筋のいい公私混同ですよね。

石川 まあ、言われているほど贅沢はしていなかったけど、まわりから自由だと思ってもらえないと、人は集まってこないでしょう(笑)? それくらい、雑誌はひとりではつくれないということですよ。ぼくが『POPEYE』や『BRUTUS』をつくったと言ってくれる人も多いけれど、それは大きな間違いで、つくってくれたのは、そのとき集まってくれた仲間たちだってことは言っておきたい。彼らが、自分たちの面白いと信じることを思い切ってやってくれたから、面白い雑誌ができた。世の中にはまだまだ面白い人はたくさんいるんだから、そういう連中を仲間に加えれば、今だって面白い雑誌はつくれるんです。・・・こんな話でまとまるの(笑)?

いや、めちゃくちゃ面白いです(笑)。石川さんのもとに素敵な才能が集まる理由がわかってきました。

石川 ぼく自身もたくさんの素敵な人に会ってきましたよ。ぼくを編集の世界に導いてくれた清水達夫さんにはじまって、その部下だった木滑良久さん、木滑さんと同時期に会ったアートディレクターの堀内誠一さん、それから『イラスト・ルポ』の小林泰彦さん、年下だけれど松山猛さん・・・。出会いってひとつじゃなくて、実はつながっているんだよね。

今、石川さんが面白いことってなんですか?

石川 コロナ禍のこの約3年、どこでもいいから旅をしたかった。ただこの秋、ビームス副社長の遠藤恵司さんと、久しぶりに韓国に行けたのが楽しかったな。韓国のサブカル好きの間でも『POPEYE』や「BEAMS」は有名らしくて、創刊期の話をしてほしいということで、われわれを招待してくれたんです。どちらも韓国では売っていないのにね。しかしコロナで証明されたけれど、人間というものは旅をしたい生き物なんですよ。だからぼくが最後に手がけた旅行雑誌『ガリバー』は、未完成ではあるけれど、正しかったと今でも思ってる。デジタルではない旅雑誌はこれからも意味があるし、必要だと思います。さすがにもうないと思うけれど、今から雑誌に挑戦しろと言われたら、ぼくは迷うことなく旅雑誌をやるね。あなたはどう思う?

ぼくは石川さんがつくった雑誌に憧れてこの業界に入った人間ですから、もちろん旅雑誌はやりたいですよ! でも、石川さんだったら創刊しかねないところが恐ろしいです(笑)。

石川 パリの『HOLIDAY』って読んだことある? ああいうのを見ているとワクワクするでしょう? あれを初めて見たとき、ぼくと同じようなことを考えている人間が海外にもいるんだなって思ったよ。

石川さんが今気になっている『HOLIDAY』は、2014年にパリの16区を拠点として創刊されたラグジュアリートラベルマガジン。編集長はVOGUE PARISの編集長のパートナーである、フランク・デュラン氏。アパレルブランド「ホリデイ・ボワロ」を展開するなど、現地のカルチャーを牽引する存在だ。このご時世に、こんな格好いい紙の雑誌ができるなんて正直うらやましい! 「ぼくのおじさん」もいつか。絶対に。

パリの『HOLIDAY』は旅とファションをテーマにした豪華な紙の雑誌で、ぼくも大好きですが、よく考えたらあれって石川さんがつくった『STYLE BOOK』そのものじゃないですか(笑)! 石川さんは、40年近く前にあれをやっていたってことですよ。

石川 まあ、そうかもしれないね(笑)。

1941年東京都生まれ。早稲田大学を卒業後、旅行代理店を経て1967年に平凡出版(現マガジンハウス)に入社、『平凡パンチ』の編集者に。1973年に上司の木滑良久さんとともに退社し、1975年と76年に『made in U.S.A.catalog』を手がける。1976年の平凡出版復帰後は、『POPEYE』『BRUTUS』『ターザン』『ガリバー』の創刊編集長として、日本人のライフスタイルに大きな影響を与える。1993年の退社後は編集プロダクションを設立し、編集からTV出演まで幅広い分野で活躍。近年では『日本現代服飾文化史 ファッションクロニクル インサイトガイド 1945〜2021』を編集する。