永遠のデヴィッド・ボウイ

一瞬のデヴィッド・ボウイ

文/中村のん

中村のんさんの大人気連載『20th Century Girl』が更新されました。今回は再びデヴィッド・ボウイとヤッコさん(高橋靖子さん)による、運命的セッションの模様をお届けしたい。才能と才能の衝突によって生まれる輝きは、一瞬だからこそ美しい。

2022年11月8日、皆既月食と天王星食が同時に起こるという442年ぶりの天体ショーに日本中がわきたっていた時間帯、日比谷の映画館では、偶然なのか必然なのか、まさにこの日にふさわしい、デヴィッド・ボウイの新作映画のプレミア試写が行われた。

ボウイにピッタリの『MOONAGE DAYDREAM(ムーンエイジ・デイドリーム)』という、なんとも素敵なタイトルのこの映画は、デヴィッド・ボウイ財団が初めて公認したドキュメンタリー映画として、ボウイファンたちの間では制作のニュースが流れた時点から大きな期待が高まっていた。そのひとりである私はもちろん、2023年春の公開に先がけての試写に駆けつけました!(おかげで天体ショーをオンタイムに肉眼で見ることは叶わなかったけど)

「火曜日は仏教徒、金曜日はニーチェというように、自分はすぐに変化する」と言う、ボウイ自身の声によるナレーションから始まるこの映画は、従来の「ドキュメンタリー」の枠を超えた、オデッセイ(叙事詩)のようであり、冒険物語のようであり、また、哲学書のようでもあり、はたまた宇宙の仕組みを語る量子力学の本のようでもあり、そして「聖典」のようにも思えるものだった。

膨大な量のボウイの言葉と、数々の貴重な映像は、ボウイ自身が保管していたアーカイブをブレッド・モーゲン監督がすべてに目を通したうえで編集したものだそう。あまりの情報量とスピード感に正直追いつけなかった部分も多く、観たそばからポロポロこぼれていくようで、でも、どのピースも脳裏に刻み込んでおきたい貴重さで、観ながら、あと3回は観なきゃ、と思ったが、観終わってから、あと5回は観なくちゃ、いや、生涯通じて何度でも観たい、という気持ちになる一筋縄ではいかない作品だった。おそらく、何度観てもその度に新たな発見があり、その時々の心境によって、響く部分が違うと思う。

ミュージシャン、パフォーマー、アクター、そしてファッションアイコンと、ボウイのジャンルを超えた活動について語るのは今更だが、30年以上にわたるその活動ぶりを一気に2時間、走馬灯、あるいは、おびただしい数のパッチワークを眺めているような気持ちになりながら、ボウイ、あなたはいったい誰?と思った。それと、同時に、何万人もの聴衆を前に歌うボウイを見つめながら、私があのとき会ったのは、本当にデヴィッド・ボウイだったんだろうか?あれはもしかして夢だったんじゃないか?そんな気持ちにもなったのだった。

「会った」と言う言い方をするのも憚られるが、ボウイがいる場に私が居合わせたのは1977年のことだった。場所は「原宿スタジオ」。名前だけ聞くと何やらオシャレなスタジオのようだが、原宿のはずれに位置する、金物屋の裏の、普段は物撮りに使われることが多い地味なスタジオだ(現に、便利な場所にあるにも関わらず、私はファッション撮影でも広告撮影でも、このスタジオを使ったことはなく、もしかしたら原宿スタジオに行ったのは、この時が最初で最後かもしれない)。

カメラマンは鋤田正義さん、スタイリストはヤッコさん、ヘアーメイクさんがいたのかどうか覚えていない。他に記憶にあるのは鋤田さんのアシスタントさんとマネージャーの女性だけで、アートディレクターもレコード会社のスタッフもいなかった。

撮影の目的は、鋤田さんによるボウイのフォトセッションと聞いていた。

衣装に「皮ジャン」が指定されたが、それがボウイからの案だったのか、鋤田さんからだったのか、そこはわからなかった。ともかくヤッコさんから「革ジャンをいっぱい集めなくちゃ」と聞いた。ふたりで原宿の古着屋さんを回った。ガレッジパラダイスとスタークラブに行ったことを覚えている。革ジャンは重い。それをふたりで分けてスタイリストバッグに詰めて原宿のヤッコさんの自宅からテクテク歩いてスタジオに持ち込んだ。

早めに着いたが、鋤田さんがスタジオを予約していた時間になっても前の撮影が終わっていなくて、鋤田さんはカメラ機材を、私たちは衣装の入ったバッグを持ったまま、スタジオの外で待機している形になった。待合室があるわけでもなく、廊下といえるほどのものもないスタジオなので、ドアの前での立ちん坊だった。鋤田さんもヤッコさんものんびり構えていたが、鋤田さんのマネージャーのIさんがやきもきしていたことが何故かはっきり記憶にある。Iさんは「早く終わらせるように言って下さい」とスタジオの人に頼みに行ったり、「ボウイが来ちゃったらどうしよう」と落ち着かなく、とても緊張している様子だった。私がこのことを印象深く覚えているのは、Iさんの様子を見ていたヤッコさんが、そのとき小声で「デヴィッドが来たとしても大丈夫なのに」と、ポツンと言ったからだ。え、何で大丈夫なのですか?と私が言ったか言わなかったか、ともかくそれに続いてヤッコさんが「待つなら待つで、その時間も楽しめる人よ、彼は」と言ったのだった。デヴィッド・ボウイの撮影となると、誰もがすごく緊張するに決まってる(私ももちろん緊張していた)。でも、それが、実際のボウイを知っている人と知らない人の違いか、と思ったりした。

このときから何十年も経って、ヤッコさんがこのときについて書いた文章を読んで、あれ?と思った部分がある。

1977年4月、私は来日中のデヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、デヴィッドのパーソナルマネージャーのココさんとともにタクシーに乗っていた。

ホテルニューオータニから、こじんまりした原宿スタジオに彼らを連れてくるのが、その日の最初の役目だった。

タクシーが原宿にさしかかった時、私は道順に関して、ほんの少し工夫した。明治通りから現在はウラハラと呼ばれている一本裏の狭い道に入ってもらったのだ。

その辺は、小さな八百屋、魚屋の通りを曲がると下町風の住宅街で、私が住んでいる静雲アパートもあった。ごくまれに若者の店がぽつんとあったりして、私の好きな場所でもあり、きっとふたりも好きだろうな、という空気感があった。

案の定、デヴィッドがイギーに、「ここらへんて、何か風情があるね」と話しかけ、イギーもうなずいた。こんなことは彼らの記憶には決して留まっていないだろうが、私にとっては大切なエピソードだ。

『時をかけるヤッコさん』(2015年/文藝春秋社)

私の記憶のほうが正しいと言いたいわけではない。また、自分の記憶を訂正する気もない。ただ単純に、記憶とはそういうものなのだ、と思うだけだ。

ヤッコさんは別のときと勘違いしているのかも、とも思うが、ヤッコさんにとってはそれがそのときに起こったことで、私の記憶はそれとは違う。それだけだ。

ボウイや鋤田さんに至っては、どちらでもいいことで、でも、ヤッコさんにとっては彼女自身が書いているように「私にとっては大切なエピソード」として記憶に刻まれている事実であり、そして、私にとっても、「待つなら待つで、その時間も楽しめる人よ、彼は」とヤッコさんが言った一言が、印象深いものとして刻まれている。

私はこのWEBマガジンでヤッコさんとの思い出を連載しているが、書いている内容はすべて、あくまで私の記憶であり、私にとっての事実だ。でも、ヤッコさんや、文中に登場する人たちが読んだら「それは違うよ」ということだって大ありだと思う。

『MOONAGE DAYDREAM(ムーンエイジ・デイドリーム)』の雰囲気に押されながら、ボウイと会ったこと自体が「夢だったかもしれない」とふと思った私だったが、素敵な思い出は、時間が経つほどに記憶の中で美化され、面白おかしく脚色され、まさに「夢のような出来事」に変容してゆくこともよくあることだ。

話を原宿スタジオに戻そう。

その日、スタジオに入ってきたボウイは、イギー・ポップと一緒で、ふたりとも拍子抜けするほど「普通の外国人」の印象だった。

実際、「ハーイ!」と言ったか言わなかったか、だが、「ハーイ!とご機嫌に入ってきた」と書くにふさわしい雰囲気だった。おまけに、日本人の女の子も連れてきた。ボウイやイギーとノリよく冗談を言い合ったり、笑い合ったりしている、自分とそう年が変わらなそうな女の子が、21歳の私は羨ましかった。何がきっかけでボウイとイギーと知り合って、どうして彼らとここにいるのか、そのことがとても気になっていた(笑)。鋤田さんとヤッコさんは気にもとめていない感じだったし、翌日には記憶のかけらにも残っていなかったことだろうが、ボウイファンの若い私にとっては、けっこう「気になること」だった(笑)。

撮影が始まると、ボウイはすべての革ジャンを次々に着ては脱ぎ、着ては脱ぎ、順番に着ていった。二枚重ねにしてみたり、後ろ前に着てみたりもした。それと同時に、次々にポーズを変えていった。ステレオタイプの「革ジャンを着たロックスター」的ポーズではなく、直感的な遊び心から次々に生み出されるポーズは見ていて面白く、また、どれもが絵になって感動した。鋤田さんはとくに何も指示していなかったと思う。ただひたすらボウイの動きに合わせて次々にシャッターを切っていた。私はアシスタントで、経験の浅い立場だったが、ふたりが呼吸を合わせるようにスピーディにセッションしている様子は、それまで見たことのないスリリングな撮影に思えた。今思うと、ボウイの魅力を120%理解している鋤田さんと、鋤田さんを全面的に信頼しているボウイだからこそのフォトセッションだったと思うし、倉庫のような、飾り気のない狭いスタジオだったからこそ、ふたりの様子がより鮮明に記憶の映像に焼き付いているのだろうと思う。

撮影は、あっという間に終わった。

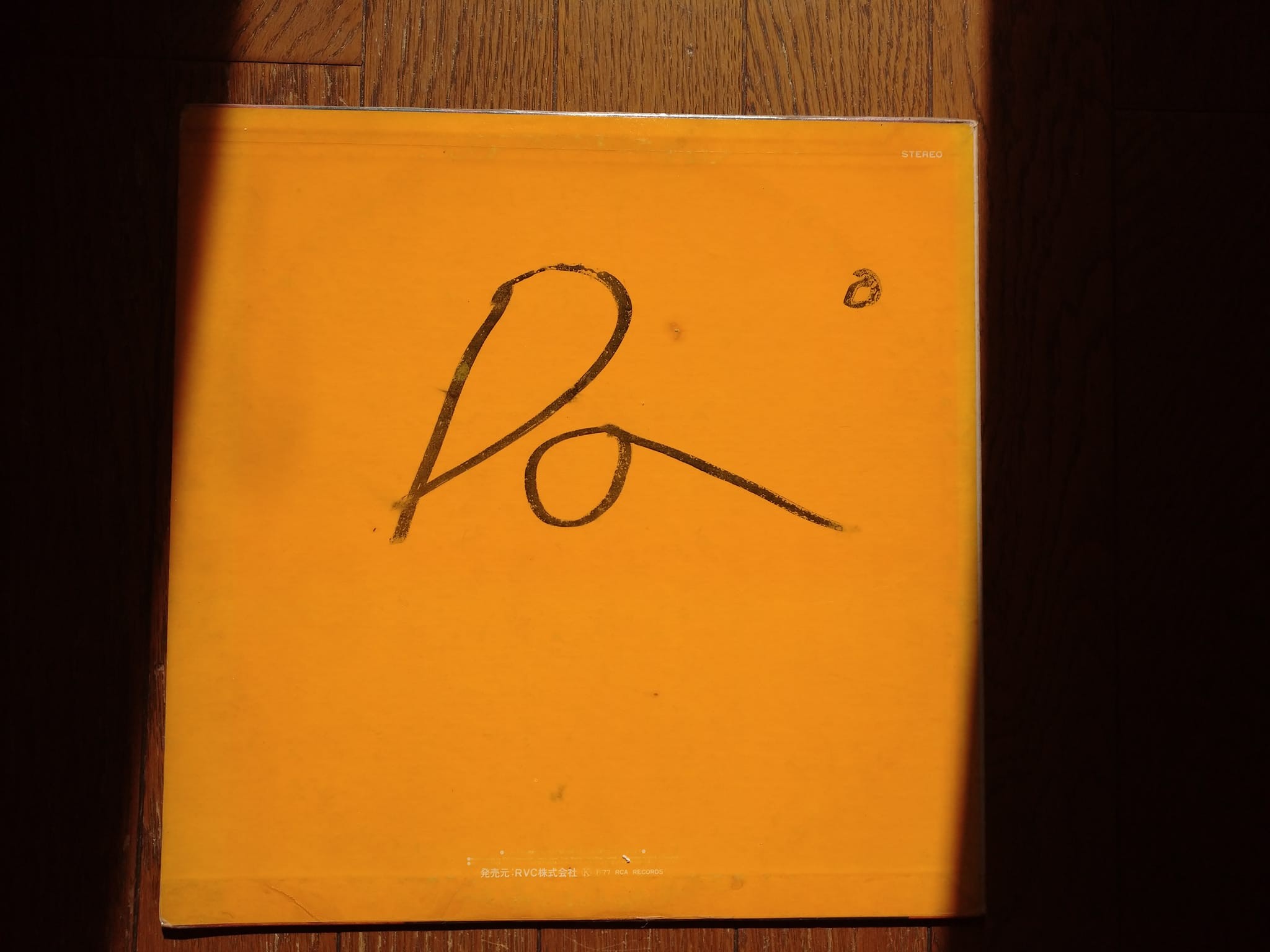

アルバム『Low』を持参していた私をヤッコさんがボウイのそばに促してくれた。「名前は?」と私の顔を覗き込んだボウイの笑顔は、最高にやさしくて素敵で、ドキドキして緊張しまくった。「のん」と答えると「non?」と面白そうにしながら、表に「for NON! Yes!Bowie」と、そして裏にでっかく「Da°」と油性マジックで書いてくれた。このアルバムは後にマジックが消えないようにと、透明ビニールでパウチした。時々取り出して眺める度に、あのときがレコードの時代でよかったと、つくづく思う。CDじゃ、サインも4分の1の大きさだったもの。そして、これは、「あれ」が夢じゃなかったことの証明だ。

この撮影から半年ほど経って、アルバム『Heroes』が発売された。エゴン・シーレの自画像を模したとされるポーズをとったモノクロ写真は、今やボウイのもっとも有名な写真のひとつとなっているが、原宿スタジオの、あのリラックスした雰囲気の中で撮られたワンカットと思うと、何度見ても、ボウイも鋤田さんもすごい!とシンプルに思う。

この写真は、2013年、長い沈黙を破って突然ボウイが発表した27枚目となるアルバム『The Next Day』のジャケットにも使われたことで新たな注目を浴びることとなった。タイトルでボウイの顔を隠したデザインが施されたこの写真が27年の時を経て、再び使われたことで、ボウイがいかに気に入っている写真であるかが証明された。私は、自分が貴重な場にいさせてもらったことに、改めて感動と感謝をおぼえたのだった。

インタビューで、「人を喜ばせようと思ったことはない」と発言したこともあるボウイだが、それは「人を喜ばせる」前に、「自分がどうありたいか」が常に最優先にあったということだと思う。結果、世界中の人を喜ばせてきたことは周知の事実だ。

また、これはあくまで私見だが、ボウイは、自分がスーパースターであることを自覚しながらも、自分は「あなたと同じ、ごく普通の人間だ」とも思っていて、さらには、宇宙のスケールから見れば、自分はスターダスト(星屑)の一粒にすぎないことも知っていて、その3つは常にボウイの中で矛盾なく共存してたのだと思う。

そして、諸行無常的な感覚を常に持っていたことは、ファンなら誰もが知っていることで、だから変化を恐れないし、「はかなさ」への美学も人一倍強かったのだと思う。

宇宙的観点から見れば、私たちは誰もが星屑のひとつにすぎない。地位のある人もない人も、お金持ちも貧しい人も。膨大な数の星屑の中で、星屑同士がたまたま出会い、影響を与え合い、愛し合えることは、奇跡に近い出来事にも思える。なぜ、この人だったのか、それは誰にもわからない。時間と縁がたまたま重なり、波動が合うことで起こる「出会い」という名の奇跡。ボウイと鋤田さん、ボウイとヤッコさん、鋤田さんとヤッコさんもそうならば、私とヤッコさんにもそれは当てはまる。

「30秒の映像のために、みんなで一生懸命作り上げたセットが、撮影が終わると一瞬にして跡形もなく壊されてゆくCM撮影の現場、そのはかなさが好きだし、私の性に合っている」と言う言葉は、ヤッコさんから何度も聞いてきた。私のことを、「のんちゃんは、私のお弟子さんであり、仕事のライバルであり、親友であり、妹であり、また、お姉さんのようでもあり、恋人以上ともいえる存在」と言う、ありがたい言葉も何度も聞いてきた。

ヤッコさんと私は、距離をギュッと縮めたり、自然と距離を置いたりしながら、半世紀にわたってやってきたわけだが、「ヤッコさんって実はどういう人?」という感覚が私の中にはいつもある。私が知っている誰よりも少女のような無邪気さをもった人であり、同時に、誰よりも淋しがり屋で、また、誰よりも謙虚で、誰よりも自惚れ屋だ。

ヤッコさんのどこが一番好き?と聞かれれば、たぶん私は首をかしげることになる。だが、ヤッコさんのことを語ろうとするなら、いくらでも語れる。ヤッコさんがいたいろんな場面を。でも、すべてを知っているかといえば、それは違う。「丸ごと愛してる」という言い方もフィットしない。「丸ごと」と言えるほど、私は彼女の心の奥底までは知らない。

「のんちゃんは、私を一番わかってくれてる人だから」と、折あるごとに言われてきてもいるが、一番どころか、何もわかっていないかもしれない、という気持ちもどこかある。

ただ言えるのは、私たちは、広い宇宙の星屑同士として、稀有な出会いを果たした、ということだけだ。そしてそれは「とても幸運な、かけがえのない出会い」といえるものであることはたしかだ。