「ハイ次!」こそが

ぼくの人生。

小林泰彦・89歳の

生涯〝ヘビアイ〟宣言

(後編)

撮影・文/山下英介

SPECIAL THANKS/粕谷誠一郎

ついに佳境に入ってきた、総取材時間10時間超に及ぶ小林泰彦さんインタビュー! 後編は小林さんの畏るべき観察眼を紐解くとともに、そこから生まれた伝説の〝ヘビアイ〟ブランドについても語り尽くしてもらった。これは絶対に読んでほしい・・・いや、あえて自信を持って言おう。みんな読め!

戦後ファッションを変えた

もうひとりの天才、西田豊穂

ミステリー小説の『ヒッチコックマガジン』と、『メンズクラブ』に代表されるファッションの世界とがまだ結びつかないんですが、そもそもそっちの世界に進まれたのはどういうきっかけで?

小林泰彦 ぼくはファッションに関しては全然素人ですよ。『メンクラ』で仕事していたというだけで。『メンクラ』は24歳くらいの頃、今は亡き大倉舜二というカメラマンと仲良くなって、彼に紹介してもらったんです。当時はまだ靴が買えなかったので下駄履きで婦人画報社に行ったら、編集長の西田豊穂さんに「これからはやめてね」って言われたのを覚えています(笑)。当時の『メンクラ』はまだ『男の服飾』という雑誌名で、女性編集者が50人くらいいる会社の隅っこに、西田さんひとりが編集部を構えてました。

西田豊穂さんは『メンズクラブ』の創刊編集長ですね! どんな方でしたか?

小林 西田さんは文学青年で、なんで婦人画報社に入ったのかわからない人だったね。ファッションなんて関係なさそうで服装も構わなくて(笑)。彼のすごいところは、ファッション雑誌にカルチャーページを取り入れたところ。当時の出版社では若者にカルチャーなんていらない、なんて感覚だったんだけど。

粕谷誠一郎 ぼくが『メンクラ』が好きだったのも、まさにファッションだけじゃなくて、後ろの方に載ってるカルチャーページです。野坂昭如とか福澤幸雄とかそうそうたるメンツが書いていて、圧倒的に面白かった。

小林 その頃は若い男の雑誌って『男の服飾』しかなかったですから、本当に西田さんは早かった。でもぼくが一番謎なのは、本人がそのことに全く気付いていないこと。なんなら今でも気付いていない(笑)。西田さんは婦人のファッションになんて全く興味はないんだけど、入れてくれる雑誌社が婦人画報社だけだったらしいの。それで編集部の隅っこに机をもらってくすぶっていたところに、「男の雑誌つくるからやりなさい」って言われて、たまたま始めたらしい。そこに自分の趣味を強引にぶち込んで楽しんでたら、それが当たっちゃったという。でも当たっても気付いてない。アイビーやっても気付いてない。元々アイビーじゃないし、服装なんか気にしていない。学者とか学校の先生みたいな人なんです。

(笑)蝶の世界的なコレクターとも聞きましたが、相当ユニークな方なんですね。

小林 もともと東北大の独文と聞いています。すごい人なんですよ。外のことなんて全く気にしていない。だから平凡出版が『メンクラ』に影響されて『平凡パンチ』を始めても気付いてないし、アイビーが世の中を変えたことも気付いていない(笑)。ぼくだって『男の服飾』をやらせてもらったけど、西田さんが好きなカルチャーページばかりだったから、ファッションなんてわかっていない。アイビーは着ていたけど、VANやアイビーとも直接的な関わりはなかったし。

マスコミ業界人としての素朴な疑問なんですが(笑)、小林さんがライバル誌である『POPEYE』と『メンクラ』両方で描かれていたのは、当時では問題にならなかったですか?

小林 平凡出版(現マガジンハウス)で仕事を始めたきっかけは、『メンクラ』を読んだ編集者が声をかけてくれたからなんですが、『メンクラ』ではそこまで仕事がなかったから、問題はなかったですよ。ただ、西田豊穂編集長からは「うちのタレントをあんたが全部銀座(※平凡出版の所在地)に連れてったね」なんて皮肉は言われましたが。〝ヘビアイ〟のときは、ブームが沈静化するまで毎号3テーマくらい描いていたけど、描く人間がぼくしかいないから、文句の言いようがないよね。

本当に当時の雑誌のクレジットを見ると小林さんばっかりですね(笑)。

小林 そうなんです。1975年から84年くらいまでは〝ヘビアイ〟の時代でしたね。

弟子入り志願者みたいな人は多かったんですか?

小林 事務所にはたくさん来ましたね。でも全部女の子でした。イラスト志望の男って、本当に少ないんですよ。

小林さんのタッチって、フォロワーがいないですよね。

小林 流行ってるときはマネがいましたよ。でもそういう人は、すぐにいなくなっちゃうから。有名な外国のイラストレーターをマネしたら、3年は仕事ができます。でもそれで終わり。そもそも3年も人のマネするようなヤツはろくなもんじゃないから、仕事もダメになるんですよ。

当時の雑誌のクレジットを見ていると、小林さんは写真でもクレジットされていますが、まさか別人じゃないですよね!? 写真まで撮られるんですか?

小林 写真、好きなんですよ。画集よりも写真集をたくさん持ってるし、今でもたくさん撮っています。旅に持って行けるように、機材はすべてコンパクトカメラ。もともと望遠レンズで撮ったような写真が好きで、そういう絵を描いていたんですが、広角で撮るようになったら今度は背景までいっぱい描き込んだワイドな絵になっちゃった。

それは興味深い。カメラのレンズのような視点でイラストを描かれていたんですね!

小林 『平凡パンチ』で描いたようなイラストは、200ミリの望遠っぽい絵だね。

小林泰彦

脅威の記憶力と観察眼

先ほど「ファッションはわからない」と仰っていましたが、小林さんが初めて米軍基地周辺のアメリカンファッションカルチャーを雑誌で取り上げたわけですし、ものすごく早いですよ!

小林 そういうのは好きなんです。たとえばアメリカ西海岸サンフランシスコにビートニックと呼ばれる連中がいて、ジャック・ケルアックやアレン・ギンズバーグみたいなヤツがどんな格好でどんな髪型をしているか・・・みたいなことは面白い。パリに目を向けると、サルトルやボーヴォワールみたいな実存主義者のまわりに集まる人たちが、黒いとっくり(タートルネック)のセーターを着てカフェ・ドゥ・マゴのテラスで議論を交わしてる。彼らは短髪に髭を生やして、素足に革サンダルを履いているんだ。学問には全然興味はないけど、そんなスタイルに痺れて、俺もパリに行ってドゥ・マゴのテラスに座りてえな、なんて夢想していました。ぼくにとってのファッションって、そういうものなんですよ。

粕谷 小林さんのファッションって、徹底的な観察から来るんですよね。〝ヘビアイ〟だって、その結果的な名称だったわけで。

小林 もう全くそうですよ。やっぱりアメリカで面白かったのは、ブルックスとかじゃなくて、ハーバードとかのJ.PRESSを着て歩いているような連中だった。だからぼくは、雑誌の前のほうにあるスポンサーがらみの流行りのファッションなんて、勝手にやってくれって感じだったんです。デザインされたファッション、もっといえば売っているファッションには全く興味がなかった。本物のヤツらが、自分で考えた格好をしているのが好きなんです。N.Y.ならイーストヴィレッジのほうに行けば汚らしいヤツらがいっぱいいるわけですが、その汚いのがまたいいんですよね。ぼくは汚いの好きだから、最初にN.Y.に行ったとき、これほど俺が居やすい場所ねえなって。ボブ・ディランなんかよりもっと薄汚い連中がいて、泣くほどいいなと思ってたけど、次郎ちゃんはそんなぼくを見て、不思議そうな顔をしていましたよ。

ものすごく鮮明に記憶されているんですね。衝撃的です。そういえば、ぼくは小林さんが描くジーンズのイラストが大好きなんです。ステッチ1本に至るまで、完璧に捉えているというか。小林さんが初めてジーンズを穿かれたのは、いつだったんですか?

小林 大卒の初任給が9000円くらいだった1955年頃ですね。当時、本物のジーンズなんてアメ横でしか買えませんでしたが、リーバイスが2700円しました。ケチケチすれば1ヶ月食えるくらいのお金を投げ出して、ジーパンを1本買うんです。

今でいうと7万円くらいかなあ。今の円高の時代よりも、ずっと舶来ものは高かったわけですね!

小林 当時は洗濯機を持ってる家があまりなくて、下宿屋の近くにあった、憧れのタバコ屋のお姉さんに洗濯機を使わせてもらっていました。「すみません、2回続けて洗わせてください」って(笑)。そこでジーパンを買った後、洗濯してノリを落として、柔らかくするんです。暇があればヒザをこすって、なるべく早く縫い目のフチが白くなるようにして。

いい感じの縦落ちとアタリを演出するわけですね(笑)。まさにぼくたち世代と同じような努力をしていたんだなあ。でも、当時の小林さんが穿かれていたジーンズは、おそらく50年代のXXなので、今となってみれば超貴重品ですが。

小林 ぼくが初めてアメリカに行ったとき、ナッシュビルで「グランド・オール・オプリー」(※ナッシュビルの公会堂で公開収録していた、カントリーミュージックにおける最も有名なラジオ番組)に行ったら、地方からみんな家族連れで聴きに来てるんだよね。

粕谷 お伊勢参りみたいなもんですよね。

小林 本当にそう。そこには、みんな一番いいものを着てくるんです。お父さんをはじめこぞって新しいジーパンを穿いてるんだけど、決まって裾は切らずに折り返していた。もう脚の半分くらい折り返しているんだよ。靴に合わせて長さを変えていたんですよね。で、大きなバックルを付けた太い革のベルトをして、ラインストーンの付いたパリパリのカウボーイシャツを合わせている。そして真新しいカウボーイハット。それがアメリカの田舎紳士のスタイルでした。

ジーンズを半分ロールアップして穿いてる人なんていたんですね! 小林さんはファッション誌には絶対に出て来ないリアルなジーンズの着こなしを、世界中で見てきたんだなあ。

粕谷 小林さんがすごいのはそういうところ。ファッションじゃなくてスタイルなんですよ。しかもさらにすごいのは、小林さんが関わった雑誌って全部ヒットしているんです。それはつまり小林さんがつくるページこそが雑誌の〝味の素〟つまりうま味なんですよ。

小林 偶然じゃないかと思うけどね。

粕谷 偶然でもいいんですけど、でも絶対にそうですよ。小林さんのいない雑誌は美味しくない!

小林 当時は個人的な道楽でやってたからね。地図を描くときなんて、取材中に通りがかった素敵な人とか、自分が食べて美味しかった店とかを、テーマと関係なく入れちゃうんです。人にはわからなくても、自分の記念になるし。編集者に「なんでこの地図にうなぎ屋が入ってるの?」なんて聞かれるんだけど、答えは「俺が食って美味かったから」。

地図のイラストも得意とした小林さん。もちろんすべて自ら足を運び、歩いて調べた場所だから、ちゃんと実用的なのだ。こちらはなんとバミューダ諸島まで出向き、本場のバミューダショーツを取材した記事。日本の雑誌カルチャーってすごいんだな〜!

粕谷 面白い雑誌や企画には、そういう余裕が付き物ですよね。

小林 楽屋って大事なんですよ。その雰囲気が雑誌に出る。編集者だってそうですよ。生活に至るまで、自分そのものが出ちゃいますから。

確かに、雑誌ってつくり手の生活の副産物みたいなところはありますよね。

アイビーとアウトドアに

共通するアメリカの合理主義

雑誌の〝味の素〟って、本当にいい言葉だなあ。しかしディテールのわずかな変化すら見落とさない、小林さんの観察眼には驚きです。それが〝ヘビーデューティー〟という概念の発見につながるわけですね。

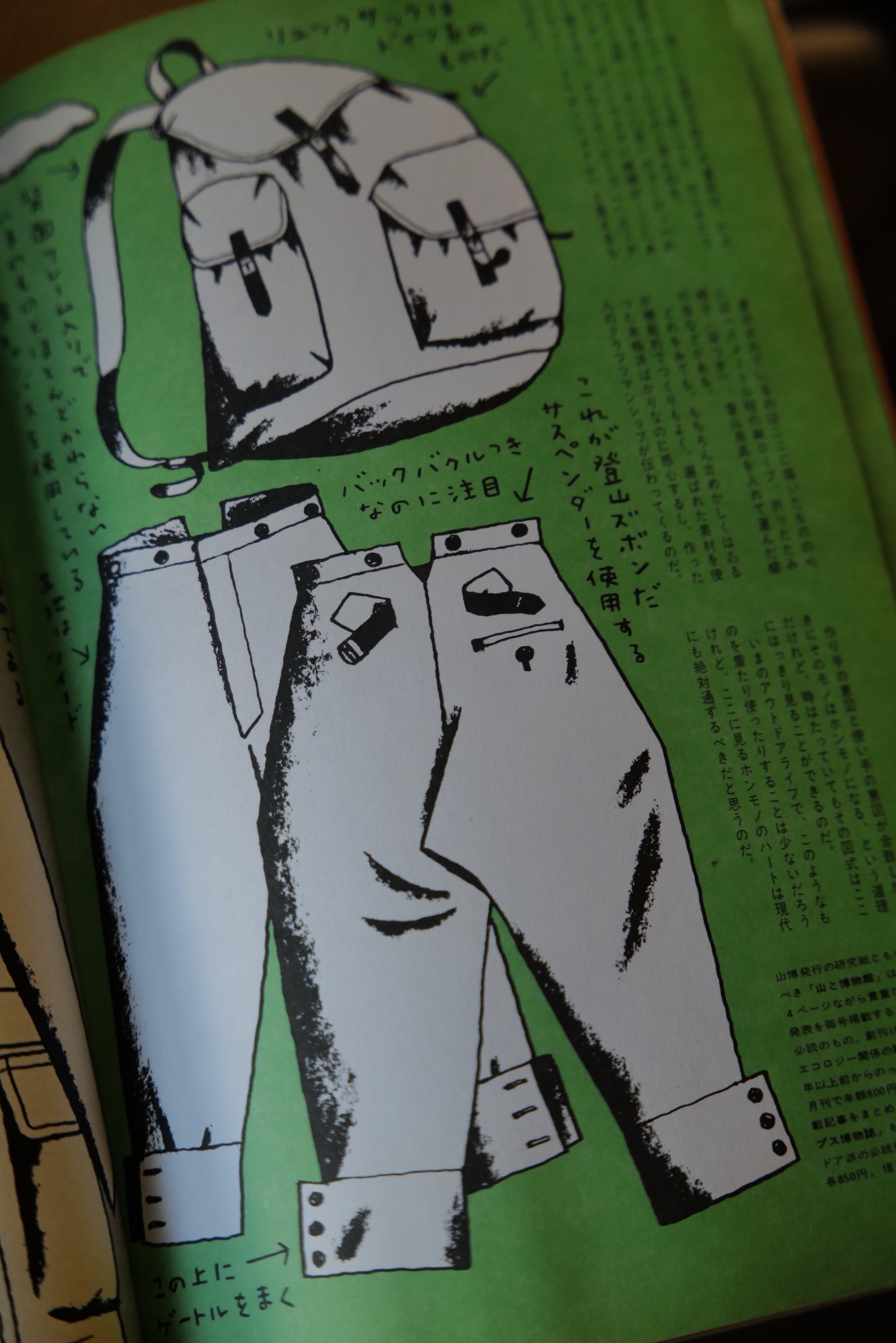

小林 さっきも言ったけど、1970年からなんですよね。この傾向は。もともとぼくたちがやるような登山の道具って、全部ヨーロッパものなんですよ。それもフランス、ドイツ、イギリス、イタリア。ドイツのリュックサックは丸くてフランスは縦長、みたいな違いがあって、ぼくはザックだけは圧倒的にフランス派でした。ドイツは合理性を重んじる国なのに、ザックだけはおにぎりみたいな丸っこい形で、絶対力学的に間違ってるんですよ。国民性とものづくりが必ずしも合致していないところが面白いと思ってました。

粕谷 そんな視点でリュックサックを見るイラストレーターなんてどこにもいませんよ。

小林 と思ってたら、アメリカから全く違う合理的なものが出てきた。一番わかりやすい例がマウンテンパーカです。ヨーロッパにはヤッケと言われるプルオーバーでカンガルーポケットのアウターがありますよね? それに対してアメリカ人は、プルオーバーなんて面倒だから、前開きにしてジッパーを付けちゃう。しかもそこから風が入らないように、前立てを二重にしてドットボタンで留めるようにした。ヨーロッパのヤッケがアメリカに行くとこうも変わるのか、という驚きは大きかったですね。

そんな小林さんの観察眼に、編集者も感化されたということなんでしょうか?

小林 それで生まれたのが『ヘビアイ党宣言』です。もともとアイビーってすごく機能的なんですよね。しかも基本的には量産型。本来スーツとは注文服で、体に服を合わせるものだったけど、アイビー以来服に体を合わせるという概念に切り替わった。これはアメリカが果たした大きな革命ですよね。つまりアイビーの合理性と、アウトドアウエアの合理性はすごく似ているんですよ。

なるほど〜! そういう共通点をもつふたつのファッションを組み合わせたのが〝ヘビアイ〟だと。このスタイリングはアメリカで生まれたのではなく、小林さんが〝発明〟したという認識でよいのでしょうか?

小林 いや、さっきも言いましたが、あれは本来アイビーに対するひとつの風刺というか、皮肉だったんですよ。当時のアイビーって直線断ちだし、職人芸なんて関係ないからね。大量生産でそこらへんのおばちゃんがガーッてミシンで縫って、ミシンの目が飛んじゃったりしてるのに、それでも構わず市場に出しちゃう。そんなアメリカの合理主義や乱暴なところをパロディにして、アイビーをちょっと笑ったんですよ。もちろん、表面上は笑ってませんよ? でもよく見たら笑っている。勘のいい人はわかってくれたと思うけど。だからぼくは既にあるものを、引き出して見せただけにすぎません。

単なるファッションじゃなくて、批評性をはらんだスタイルだったとは、全く知りませんでした。でもネイビーブレザーの上にマウテンパーカーを羽織るようなスタイルは、実際のところ当時もあったんですか?

小林 アメリカの大学なんかに行くと、たくさんいたんですよ。ツイードジャケットにボウタイなんか締めて、その上にマウンパを羽織っちゃうような自然科学の先生が。そんな格好でフィールドワークに金槌なんか持って行って、岩石をコンコン叩いているんです。

それはインディ・ジョーンズみたいでめちゃくちゃ格好いいですね!

小林 ハーバード大学で日本文学を教えていた板坂元(いたさかげん/1922〜2004)教授なんて、まさにその格好で授業をされていましたよ。板坂先生はネクタイからズボンまで全身J.PRESSでした。当時は『メンクラ』の取材で、毎年ハーバードで取材してお世話になっていましたから。

小林さんは、そういうスタイルに〝ヘビーデューティーアイビー〟という名前を付けて体系化したというわけですね。

小林 ドレスチャートをつくったのは完全にアイビーのパロディ。ちょっと強引な組み合わせもあったけど、つくっちゃったら本当になるから、皆がマネしてくれるわけ。

キャッチーに言語化されたことの意味は大きかったんでしょうね。

小林 ぼくが『ヘビアイ党宣言』をやった後の『メンクラ』はどんどん勝手に走り出しちゃったから、全く知らないんですよ。編集部がぼくのつくった記事を見て、自由に解釈して。時々は「これとこれを合わせるのはおかしいですか?」なんて聞きに来ましたけど。その頃売れるものがなくて困っていたアパレルメーカーさんは、編集者以上に〝ヘビアイ〟に乗ってくれましたよ。だからぼくが〝ヘビアイ〟をファッションにしたというよりは、そうした影響によって勝手に拡まったというべきでしょうね。

©️は誰かが取っているわけではないんですか?

小林 それはないですね。商材については、商社さんの動きはダイナミックというか独占的でしたが。「売れるもんは全部買っとけや」みたいな具合にカウチンセーターを全部買い占めたもんだから、バンクーバーのカウチンの値段が一気に上がったりするんです。うっかりしたことは言えないね(笑)。

小林さんがイラストで表現するスタイリングがまた格好いいから、欲しくなっちゃうんですよね。

小林 実はぼくのイラストにはイタズラというか罠があって、あえてスタイリングの中に、絶対買えないようなものを入れちゃうんですよ。たとえば「革底鋲打ち登山靴」なんて、今時そこらへんで売っているわけがない。それで苦情が来るのを待つんです。

な、なんと・・・! 確かにこの違和感が後を引くというか、印象に残って仕方ありません。

小林 エサを撒くというか、フライを投げてマスがかかるのを待つような感覚ですね(笑)。

うわあ、ぼくたちは小林さんの投げたフライにまんまと食いついていたわけか(笑)。

小林泰彦さんが自らつくった

日本初の〝ヘビアイ〟ブランド

「スポーツシャック」とは!?

日本初の〝ヘビーデューティ〟ブランド、「スポーツシャック」の貴重なカタログ。60/40のマウンパを筆頭に、当時の若者たちが喉から手が出るほど欲しかった本物のアウトドアウエアを、フルラインナップした画期的なブランドだった。デビュー当時から大人気を集めたものの、運営会社だったムサシの経営破綻により、80年代初頭で姿を消した幻のブランドだ。ぜひ復活してほしい、というかいけるんじゃないの、これ!? ちなみにアップの写真は当時の小林さんだ!

さて、そうした〝ヘビアイ〟からの流れで、小林さんも1977年に「スポーツシャック」というブランドを始められるんですよね? 最近ちょっと話題になっていますが。

小林 そうなんですよ。ムサシという学生服の大手メーカーが、売り上げ低下に悩んでぼくのところに相談に来たんです。そこで考え付いたのが「スポーツシャック」。つまりこれも向こうのメーカーのパロディなんですよ。

そうだったのか〜! デザインも小林さんがされたんですか?

小林 デザインも何も、アメリカのパクリですよ。

(爆笑)。

小林 マウンパなら工場にシェラデザインのサンプルを渡して、変更するところを伝えるくらい。でも、ぼくが実際に使っているものだし、意地もあるもんで、どこを変えるべきかはよくわかるんです。さすがに変えないとマズいですから(笑)。でも、カタログに掲載するときは本家の商品をそのまま撮っちゃうわけ。で、載せちゃった後で百貨店から注文が来たら慌ててつくるという(笑)。ひどい話ですけど、まあ、なんというか、面白ければよかったんですよ(苦笑)。仕事の基本はエンタメですから。当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった西武百貨店とはツーカーの仲で、すごく売れましたね。実はこれ、ぼくの私物なんですがそろそろ処分しようと思っていて。興味がおありでしたら使ってください。

な、なんと・・・ありがとうございます! 本当にこれはカッコいいし、まさに今の気分です。小林さんは本当に時代を先取っていたんだなあ。

小林 それはわかりませんが、ナイキのスニーカーを初めて紹介したのはぼくでしたね。アメリカでナイキっていうすごい面白い靴があってみんな履いている。これ、なんとか記事にしようと思ってナイキに聞いたところ、日本でつくっていると。日本でつくっているのになんで日本人が履けないんだよって思いつつ探したら、オニツカという会社がつくっているというので、神戸まで取材に行きました。そしたら、すごい勢いで断られた。「うちは金銭関係の問題でナイキ社と喧嘩して、今は日本ゴムがつくっているんだよ」って。それで今度は東京の八重洲口にあった日本ゴムへ行ったら、確かにつくってはいたけれど、取材は一切NGだし、日本でつくっているということも、公式に言ってはいけないというわけ。

当時からブランドの情報統制は始まっていたんですね。

小林 それを『メンクラ』でなんとか交渉して、当時やっていた連載『ほんもの探し旅』で記事にしたわけです。西田編集長に手紙を書いてもらって、ナイキの上層部を口説き落としたうえで。そうしたら担当者が生地見本を見せてくれるわ、カットモデルをつくってくれるわで、すべてを公開してくれました。それでつくった6ページが、日本で最初のナイキの記事でした。「なんでこれが日本で買えないんだ」って、投書や電話で大パニックになりましたよ。それでナイキは日本で売る気になったそうです。そうなってからはもう興味ないんだけど。

ナイキのみならず、小林さんの取材を経て人気になったスタイルやブランドがいっぱいあるんでしょうね。

小林 当時は何かやったら2〜3ヶ月くらいで反響が起きて、当たったらまたやる、みたいな感じでした。それで済ませたらもう次に行く。つまりぼくはね、ハイ次!っていうのが好きなの。ひとつ決まったらすぐ次に行きたいわけです。そんなふうに面白がって暮らしていました。それから断定も大事ですね。独断ですね。昔よく仕事をした編集者の寺崎央(てらさきひさし)の締めの原稿なんてすごいよ。「これからこういうことになるんだ。みんなやれ」だもん(笑)。

これってある意味究極のマッチポンプですけど、皆さんが実際に楽しんでるから、そこに説得力が生まれますよね。今の編集者は楽しんでないから、寺崎さんのように言い切る自信がないのかもしれません。しかし「スポーツシャック」なんて、ものすごく完成度が高いし、ズバリ今の気分ですよ。これ、復活しないかな・・・。

小林 ああいう洋服屋さん、またやりたい! 洋服だったらやりたいことがまだまだいっぱいあるんだけど、どう考えても売れないんだよね(笑)。たとえばダッフルコートとか、漁師が着てるカッパとか、そういうものをぼくがつくったらもっと本物っぽくなると思うんですよ。ぼくはいつも洋服でわかんないことがあったら星野醍醐郎さん(ほしのだいごろう/服飾評論家)に聞いていたんですが、ぼくが着てきたダッフルを見せて「これが一番いいものですか?」なんて聞いたら、「いいですね〜。でも生地がちょっとね。本当はそのデザインで、洗いざらした古い軍隊毛布が一番いいんです」なんて言われるんです。もうギャフンとなっちゃって。

うわあ、どれも見てみたいなあ! 当時はそういうものをつくっていたんですか?

小林 それをやろうと思ったときにスポーツシャックがなくなっちゃったんで。なくなったら途端にいいアイデアが浮かんでくるもんでね(笑)。

粕谷 ダッフルはやっぱり一枚剥ぎですよね。

小林 絶対そうですよ。大きなポケットがあって、蓋なんてつけちゃいけない。縄で、木のトグル。トレンチコートも、バーバリーとアクアスキュータムがあるでしょう? ああいった最近のトレンチコートは、きれいすぎるんです。だからぼくがやるなら、売れる範囲内でもっともっと本物にしたい。やりすぎると戦争くさくなっちゃうけど。一番すごいのは、ヒマラヤに行った時にポーターが着ていた、ヤクの毛を縮絨した生地をまるでポンチョみたいにした服。

縄文人が着ていたような、プリミティブな服なんですね。

小林 山ではあれが最強なんですよ。だって彼らはそれで寝ちゃうんだよ!? あれをアレンジしたら、絶対に面白くなると思う。まあ、売れないだろうけど(笑)。

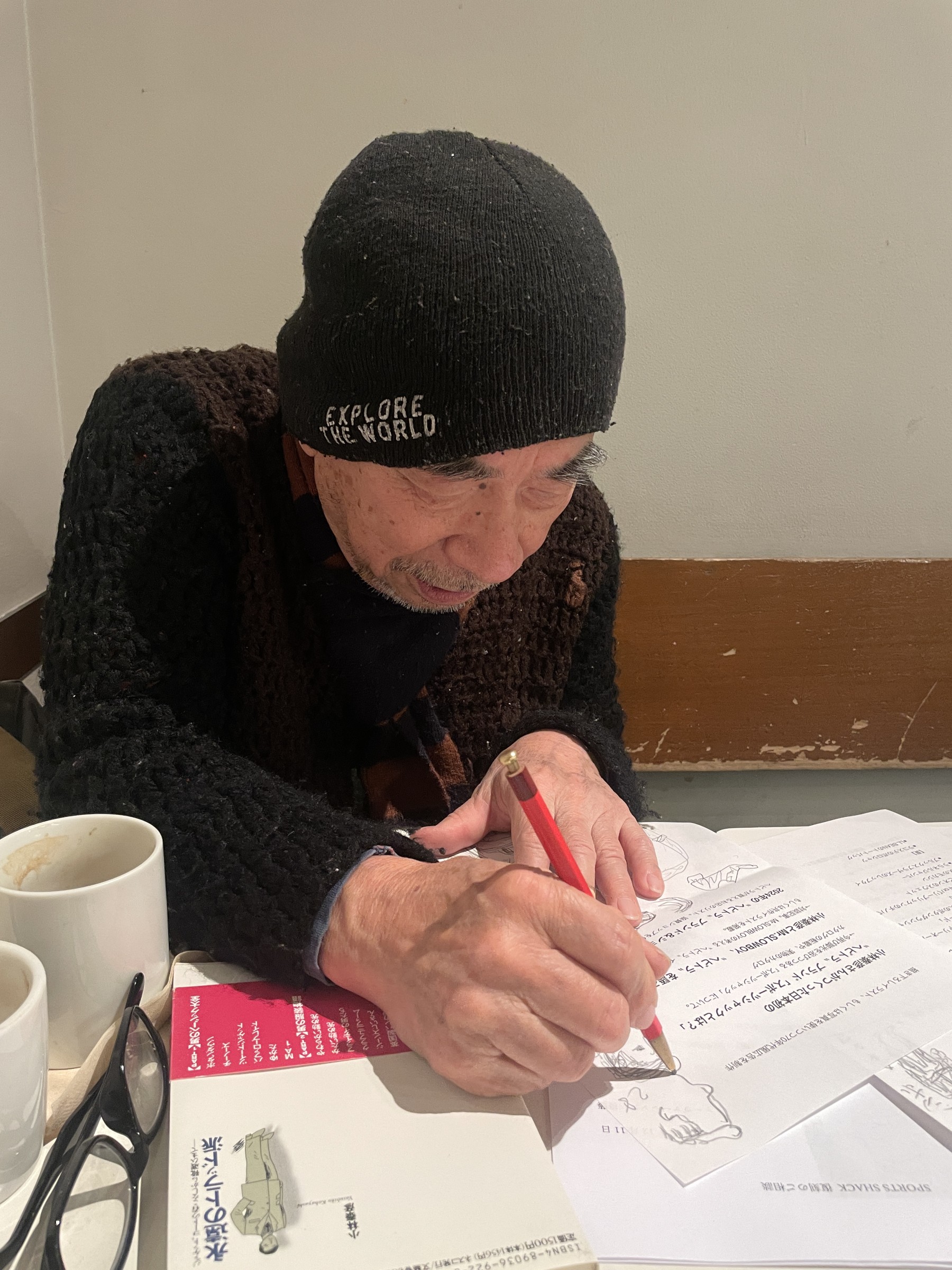

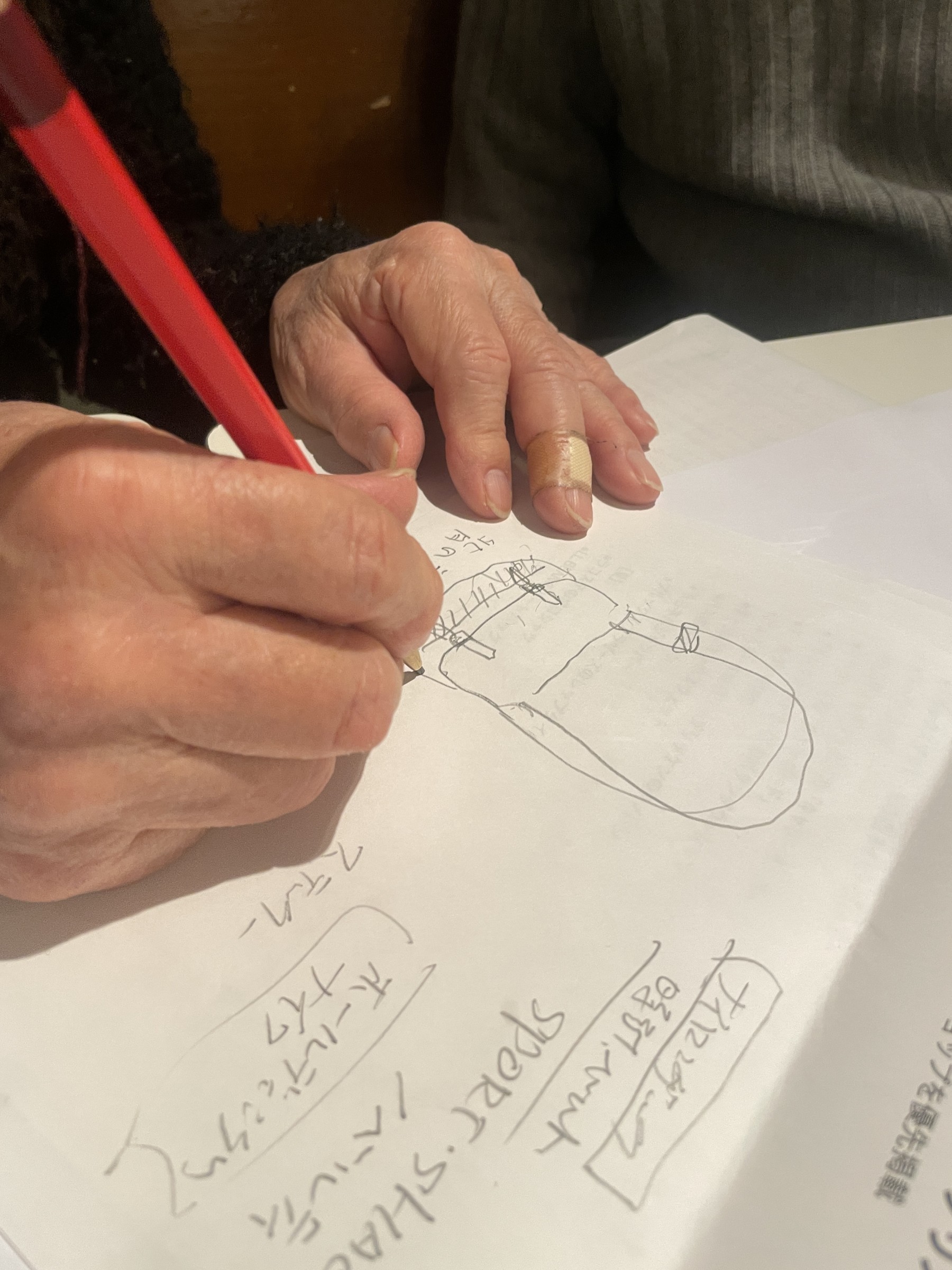

頭に浮かんだアイデアを夢中でイラストに起こす小林さん。一度の取材に3時間、4時間は当たり前。そのエネルギーはまだまだ燃え盛っている!

イラスト、文章、デザイン、山登り、クルマ、山暮らし、ヘビーデューティー、そして「スポーツシャック」・・・。小林さんは本当にジャンルを問わず、〝好き〟を仕事にされてきたんですね!

小林 ぼくには常に、ダメでもいいからやっちゃえって気持ちがあるんです。でも人の言うことはあまり聞かない。どうしてもイヤだったら辞めて別の仕事すればいいよって。まあ、あの頃はどこも勝手にやらせてくれたんですよ。だから面白かったんだと思う。それじゃあ!

自転車にまたがり、颯爽と帰途につく小林さん。その元気さやカッコよさ、そして膨大な知識に、取材班は圧倒されっぱなしだった! もう完敗です!

1934年東京都日本橋区米澤町生まれ。武蔵野美術学校中退。1959年に『ヒッチコックマガジン』でアートディレクター兼イラストレーターデビュー。以来『男の服飾』(現『MEN’S CLUB』)、『平凡パンチ』『POPEYE』『山と渓谷』などの雑誌で、イラストや原稿の執筆、グラフィックデザイン、写真撮影など幅広く活躍する。著書多数。兄は小説家の小林信彦。