「ぼくの親父は

福生のアイビー!」

いつでも本気の

デザイナー、相澤陽介は

こうして生まれた

撮影・文/山下英介

テクノロジーの進化が際限なく進む今、「クリエイター」になるためのハードルは、どんどん低くなっている。いいカメラさえ買えばきれいな写真や動画が撮れるし、イラストだってAIでつくれちゃう。もしかしたらぼくだって労せず一流になれるんじゃないか?なんて思っちゃうこともあるかもしれない。でも、それは大きな大きな勘違い! そこで「ぼくのおじさん」は、日本を代表するデザイナーの相澤陽介さんにインタビューを依頼。世界で活躍するクリエイターがどれほど深くて、格好よくて、そして一生懸命生きているのかを、みんなに知ってもらいたいんだ。せっかく憧れるなら〝本物〟に憧れよう! そしてみんなも〝本物〟を目指そう!

相澤さんが

軽井沢に通う理由

今日は軽井沢の別荘でのインタビューとなりましたが、相澤さんが東京とここの二拠点生活を始めたのには、何か理由があるんですか?

相澤 最近SNSの世界が肥大化して、自分自身の経験が軽視されているように思えてならないんです。大学で教えている身としては、アカデミックな世界に対してもそれを感じていて。ただぼくらの本当の仕事って、画面越しの部分でどれだけ熱量を感じて、与えられるかが全てなんですよね。つまり経験をもとに情報化していくことだと思っています。まあ、わかっていてデジタルに没頭している人は別ですが。

今回のインタビューは、相澤さんがもうひとつの拠点と定める、軽井沢の〝山小屋〟で行われた。コロナ禍の最中にリノベーションしたこちらは、都心からクルマで2時間程度。便利だが、冬場はマイナス10度にもなるという。

自分の中のフィジカルな部分を刺激するような感覚なんですかね?

相澤 それが一番の理由ですね。子供が大きくなったという理由もありますけれど、ブランド名にあるように「マウンテン」はぼくの中で最も重要なキーワードのひとつであって、それと今後どのように向き合っていくかを考えた上で、実際に生活することを選択しました。そういった意味ではパリのファッションウィークで表現していることも、自分の目線や経験をもとに取り組まないと単なる情報に陥ってしまうので、デザイナーとしてのあるべき姿を模索してるイメージです。パリも今年で10年、20回目。やはり続けていく上では、自分自身が10年前とは変わっていかなくては、と思うんですよね。

最近ではファッション業界人で軽井沢に別荘を持つ人も多いみたいですが、そういうコミュニティもあるんですか?

相澤 山に来てまでコミュニティはいらないし、特段関わってはいないですね。ぼく、そういうブランディングはしないですよ(笑)。ぼくより年上の尊敬するデザイナーの方々も、徐々に東京とは違う場所に拠点を移したりしていますから、むしろそういったコネクションは不要になるんだと思います。

相澤さんって、いろんなジャンルを跨いで仕事されているから、ある意味ポジションマップに据えられないところがありますよね。ほかのデザイナーさんのように、所属する〝村〟が見えないというか。

相澤 どこにも属したくないですもん。そもそもぼく、大学2年まではファッションをやろうとは思っていなかったんですよ。ファッションは大好きだったけれど、ものづくりをやりたいと思った末に、ある意味では後発的にファッションの道を選択した。今でもファッションデザイナーと謳ってはいるものの、ホテルもつくるし、サッカーチームも経営にまで参加するし、あくまでベースは〝デザイナーとして〟なんですよね。その中でぼくが一番得意なのがファッションというだけであって。だからファッションというカテゴリーの中にハマらないんだと思います。

似たようなデザイナーさんが、日本にはいないですよね。

相澤 そうかもしれませんね。ジョナサン・アンダーソンには勝手にシンパシーを感じていますけど。彼も企業との仕事が多いから、周りからは器用なデザイナーだなって思われているかもしれないけど、その器用さのクオリティが高いから継続もする。あの感覚は日本人デザイナーに足りない要素だなって思います。あ、コーヒー飲みます?

あ、ありがとうございます! これは編集人であるぼくの意見ですが、日本のデザイナーさんってマニアックさの反面、ある意味箱庭的で、社会との接点を感じさせない人が多いと思うんですね。もちろん、そのよさもあると思うんですが。

相澤 どっちが正しいとも言い切れないけど、ぼくは自分のテリトリーの外を意識しながらものづくりするほうが難しいと思っています。ミュージシャンでも、自分の目指す真理みたいな世界にひたすら邁進するタイプと、より多くの人に共感を得られる楽曲をつくり続けているタイプ、2通りいますよね? たとえば後者の代表には「ミスター・チルドレン」や「スピッツ」が挙げられますが、彼らは誰もが共感する世界観をつくりながらも、その方法論は確実にマニアックで、玄人にだって響かせられる。このふたつの要素を兼ね備えている彼らこそ、まさに本当のクリエイターだと思うんですよ。

本当はそういう人たちのほうがずっとディープだったりしますしね。相澤さんのように(笑)。

相澤 世の中に出していないぼくだけの絵やデザインは、まさにそういうものなんですけど、その部分だけを殊更に強調するのは違うんじゃないかなって。ただ、もちろんぼくはハードコアな世界もリスペクトしているんですよ! そういう意味でぼくが格好いいと思うのは、ネペンテスを創業した清水慶三さんです。日本にアメカジをもたらした先駆者でありながら、本人はその枠の中でやることに全く執着せず、今や若いラッパーが着るような服になって、結果今でも現役で、様々な人に届くクリエイションを続けている。当然ものすごいこだわりを持っていながらも、全く枠にこだわっていないんだろうなと思わせる強さが尊敬できますね。

確かに創業35年を超えているのに、いまだに若者たちに支持されているすごいブランドですよね。

相澤 あとはマウンテンリサーチの小林節正(こばやしせつまさ)さん。ぼくはあんまり同業者の仲間はいないんですが、小林さんとは一緒にご飯に行ったり、ぼくが小林さんの山に行ったりと、いいお付き合いをさせてもらっています。こだわりはすごいのですが、とてもスマートでクリアーな方ですね。あと面識はありませんが、元ズッカの小野塚秋良(おのづかあきら)さんも、昔から好きなデザイナーさんです。

確かに皆さん共通点がありますね。実はぼくが今日伺いたかったのは、箱庭が乱立する日本のファッション業界において、世の中と対峙し続ける数少ないデザイナーである相澤さんは、ちょっと苛立っているんじゃないかな、と。

相澤 別に苛立ってはいないですよ(笑)。最近は自然と本質が炙り出されている感じもするし、ぼくとしては意図せずとも距離があるかな、と思うだけです。ちょっと誤解されているような気もしますが、そもそもぼくは単なるビジネスだけでこの仕事をやっているわけでもなくて、単純に自分が好きなことを突き詰めてやっているだけなんです。当然ビジネスとして成立させ続ける事は重要ですが、それだけではない信念みたいなものも両立させないと意味がない。

今関わっている北軽井沢の「NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA BASE」も、もともと代表の方がうちに遊びに来て、「こういうのをいっぱいつくりたいんだ」ということから始まったプロジェクトですしね。いつまでも〝好きである〟という信念を、一番に持っていたいです。

それが最終的に北海道コンサドーレ札幌の取締役になったり、地元である埼玉西武ライオンズのユニフォームをつくったり、ということに行き着いたわけですね。

相澤 ぼくはデザイナーの中ではちゃんとビジネスをやっているほうだとは思いますが、お金のためだけに仕事をすることのつまらなさはよく知っています。ただ、デザイナーとして「続けられなくてやめる」という状況にだけはなりたくない。自分の判断でやめるのならいいんですけどね。だから、継続することに対してのこだわりは誰よりもありますね。

どんな理念があったとしても結果を出さないと続けられないので、おっしゃる通りですね。

相澤 そこで問われるのが技術や経験値を通じて得た知見と熱量ですよ。そして、自分と向き合う時間。そういうのをつくっていない人はこの業界、残れないですね。ぼく自身もそういう人に興味ないし。

なるほど〜。そこで「ぼくのおじさん」が気になってくるのが、そういう相澤陽介がどうやってつくられたのか、ということなんですよ。むしろそっちのほうが今回の本題かもしれない(笑)。以前ちょっと伺いましたが、お父様からの影響がとても強かったとか?

ぼくのお洒落の教科書は

親父のクローゼットだった!

相澤 はい。うちの親父は「図案屋」という、今でいうグラフィックデザイナーのような仕事をしていたんです。終戦の年(1945年)の生まれなんですが、家が貧しかったのでずっと丁稚奉公に出されていたらしいです。それでいろんなところを転々として、最終的に福生や飯能で落ち着いた。

ああ、いわゆる国道16号線の〝米軍基地のある街〟や、その影響下にあるエリアですね!

相澤 その頃はカメラ屋で奉公していたんですが、当時は今みたいに誰でも写真が撮れる時代じゃないから、カメラが扱えるというだけで重宝されますよね。それで写真を撮っていくうちに国道16号線で遊ぶようになって、自分が撮った写真に文字を入れてポスターをつくって・・・というのが始まりらしいです。全部独学ですけどね。

誰かのもとで働いたわけではなくて、自然発生的にデザイナーになっちゃったと。

相澤 そういうのもあって、家が所沢だったんでしょうね。だから小学生の頃から休みのたびに福生に行って、親父が好きだったレストランや、古着屋に連れて行ってもらいました。中でも「ニコラ」というピザ屋さんは、本物のリトルイタリーの雰囲気で、すごくよく覚えています。ぼくが中学生くらいの頃に改装してしまったんですが、当時は外装も内装も、これぞアメリカのイタリアン!という雰囲気でした。所沢自体も米軍基地があった場所だし、日芸の所沢キャンパスもあったので、当時は意外と面白いカルチャーが存在したんですよ。

所沢、今ではベッドタウンというイメージが強いですけれど。

相澤 当時の新所沢には、純喫茶やジャスバーだってありましたよ。今はパルコもなくなっちゃったし、すっかりつまらなくなっちゃいましたが。で、うちの親父はそんな暮らしの中でバンドをやって、ドラムを叩いていたんですよ。1960年代後半の福生って、ベトナム戦争真っ盛りだからものすごい数の若い米兵が集まっていたんです。そして彼らは歌は好きだけど楽器が弾けないから、弾けるヤツはとても重宝される。独立記念日には黒人の友達が横田基地の中に入れてくれて、そこでずっと演奏していたそうです。だからぼくも子供の頃には基地で買い物していましたよ。売ってるものも違うし、通貨もドルだし(笑)。

そうか、1977年生まれの相澤さんも、実は米軍基地カルチャーの落とし子だったんですね!

相澤 ちっちゃい頃からそういう光景は見ていましたね。

やっぱりお父様は格好よかったですか?

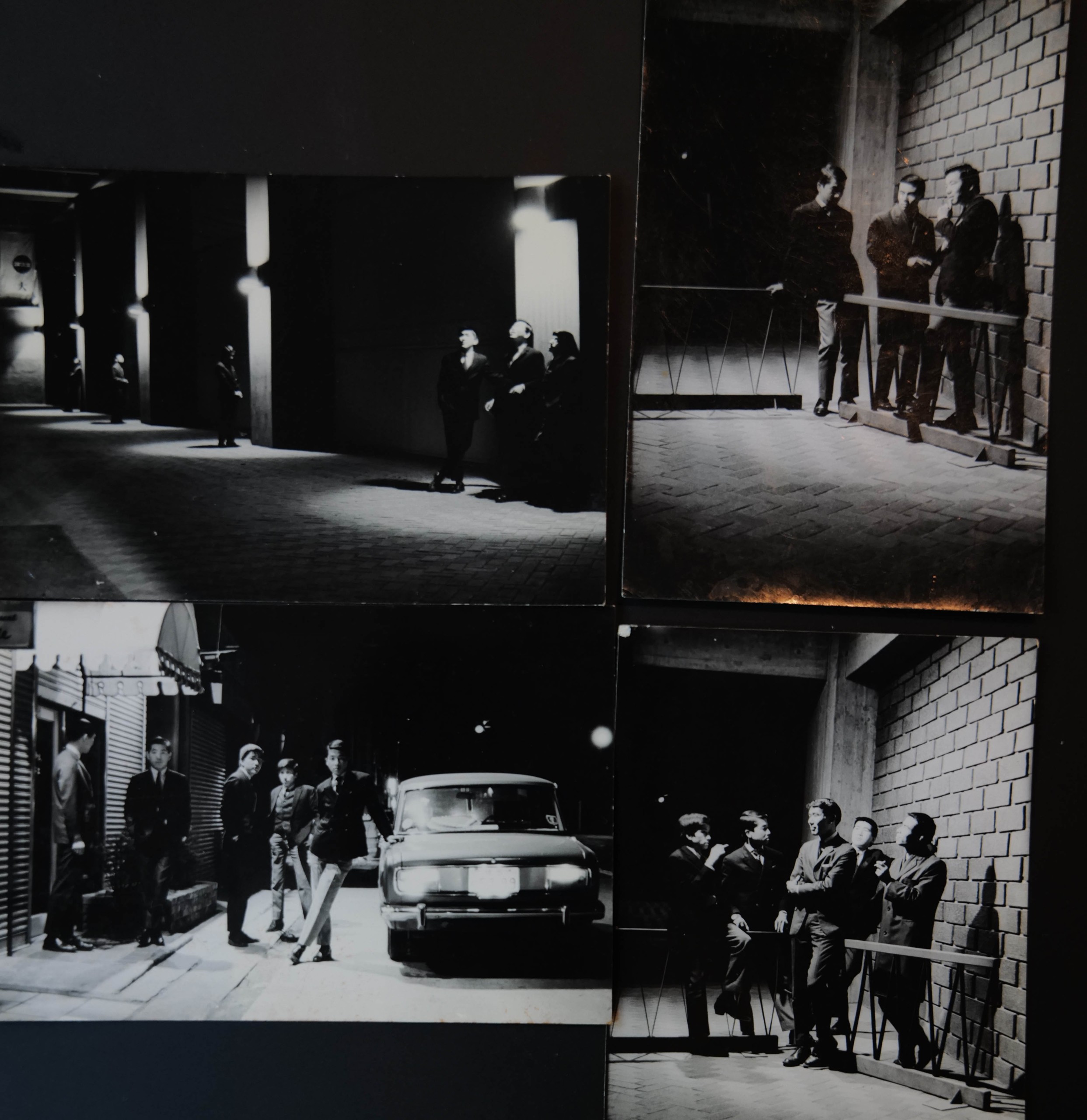

相澤 見てくれがどうこうというより、スタイルとして格好よかったですね。今日はアルバムを持ってきているんですが、見ますか? 写真屋だったから、たくさん撮っていたんです。この時代の中ではすごく自由に遊んでいますよね。いいでしょ、手を抜かず、遊ぶことに命賭けてる感じ。

これはすごい! まさに本場のアイビースタイルじゃないですか! 米兵と遊んでいたりして、当時の普通の若者とは全然違う。クルマに自転車、スキーにボート・・・。まさに『POPEYE』みたいな青春を、それよりずっと早く楽しんでいたんだなあ。

相澤 まさにみゆき族ドンズバの世代で、VANもたくさん持っていましたよ。

すでに米軍基地の周辺にある本場のアイビーを知っていたわけですね。

相澤 ぼくからしたらそういった世界観が子供の頃からあったので、当たり前の光景でした。普通に501にBASSのローファーを素足で履いて、ハンティングワールドを持って出勤していましたから。休みの日にはウエスタンシャツに米軍放出品のモッズコートを羽織って、テンガロンハットみたいな(笑)。

めちゃくちゃお洒落ですね! バンドも超本格的でめちゃくちゃ格好いい。しかも黒人のツインボーカルなのか・・・!

相澤 バンド名は「THE SHADES O SOUL(ザ・シェイド オー ソウル)」。この時代なのに、ベースはHofnerのバイオリンベースですね。ポール・マッカートニーが使ってたやつ。スーツやジャケットは福生のテーラーで仕立てていたそうです。R&Bなんかの黒人音楽が大好きで、壁一面にレコードを飾っていました。今流行りのシティポップのルーツになってるようなレコードは、だいたいうちにありましたね。

ここにあるのは、お父様から譲り受けたレコードなんですか?

相澤 半分くらいはそうですね。そういえば、ぼくが中1のときにバンドをやりたいって言ったら、自分がR&Bバンドのドラムだからって、誕生日にジャズベースを買ってきたんですよ! ぼくは当時流行ってたハードロックをやりたいと言ってたのに、「そんなの音楽じゃねえ」みたいな感じで、問答無用(笑)。

渋いですね(笑)。お前もこんなふうになれよ、みたいな育てられ方をしたんですか?

相澤 子供の頃にやるスポーツといったら、普通野球とかサッカーじゃないですか。でも親父には、アメフトかアイスホッケーかモトクロスをやれって言われました(笑)。それでポケバイを始めたらすぐに転んで怖くなって、それからアイスホッケーをやることになったんですよね。いちおう野球も少しはやったんですが、アイスホッケーの格好よさに憧れて。

どっちにしろ危ないですけど(笑)、徹底的にアメリカンカルチャーですね(笑)。

相澤 ただ、基本的には好きなことをやれよって言われていました。あとは精神的な強さは教わったかな。親父は若い頃からすごく苦労してきたから。

暮らしぶりは豊かだったんですか?

相澤 こういった背景を話すときによく聞かれるんですが、いたって普通の団地育ちですよ。貧しくもなかったですけど、学校も公立だし、当時の一般的な家庭像に当てはまるかなと。ただ、先ほども言ったように父親は自営業ですし、丁稚奉公からスタートした人生ですから、特段恵まれていたということはないと思います。

それは意外だなあ! 団地に住んで、洋服はブルックスブラザーズ。お父様は業の深い伊達男ですね(笑)。所沢では、かなり珍しかったんじゃないですか?

相澤 小学生のときに、親父からもらったアメリカ製の銀箱のピンクのコンバースを履いて学校に行ったら、上級生から「ピンク」とあだ名をつけられました(笑)。まわりの子供が持ってるようなアニメのキャラクターグッズだけは、絶対に与えられなかったですね。だからぼく自身も子供の頃はめちゃくちゃアメカジでした。ヒップホップが流行ったときだって、ティンバーランドのイエローブーツなんて親父が持ってるわけですし、アイスホッケーをやっていたのでレンジャースのホッケーシャツやカレッジスウェットだって、必然的に家にあるわけです。まわりから見るとぼくは早かったと思いますよ。ぼくがファッションを学んだのは、ファッション雑誌じゃなくて親父のクローゼットなんです。

ある意味最高の英才教育ですね(笑)。確かにこれだけ見るといいとこのお坊ちゃんみたいに見えるなあ。

相澤 ですよね。でも最終的には経営がうまくいかなくなって、破産も経験して実家を売るはめになったので、もう実家もないんです。いわゆるバブル崩壊の影響もあったし、自営業でなんの後ろ盾もなくやっていたので、大変だったと思いますよ。写真を撮ることからスタートした古風なデザイン手法でしたから、デザイン仕事の環境がマッキントッシュに移っていく流れにも、ついていけなかったのかもしれませんね。当時のぼくは24歳くらいで、ギャルソンで働いていた頃でしたが、保証人にもなっていたので、個人的にも大変でした。

そうですか・・・。でも、別に恨んだりはしていない?

相澤 どこかで美化しちゃっているのかもしれませんが、それが全くないんですよね。親父は80年代の一番いい時代には、マイケル・ジャクソンやザ・ローリング・ストーンズの、日本公演のポスターやカタログデザインに関わっていたから、そのあたりのコンサートは全部最前列付近で一緒に観に行ってたんです。ぼくが当時親父と一緒に観たコンサートは、今考えるとなかなかのラインナップですよ。ほかにもジャネット・ジャクソン、M. C.ハマー、U2、デビッド・ボウイあたりを観にいった記憶がありますから。

お〜、当時のプラチナチケットばかりじゃないですか!

相澤 そんな思い出がぼくの記憶の中には、しっかりと残っているから。そんな姿に憧れたから、ぼく自身も子供には同じような思い出をつくってきたと思います。

そんな話は初めて聞きました。

相澤 親父は格好悪いものが身のまわりにあることが許せないタイプの人間でした。そして、その物差しは流行じゃなくて、あくまで自分だった。親父はあの所沢の狭い団地の中で、精一杯自分の美意識を表現していたんですよね。舞台こそ違えど、もしかしたらぼくもやっていることは同じなのかもしれないな、と今になって思うんです。ぼくがデザイナーになったときにはもう亡くなっていたんですが、大人になった今の自分で、当時の親父と話したかったですね。

本物のデザインには

「姿勢」が必要だ

そんなすごい環境で育った相澤さんから見ると、今の若いクリエイターに物足りなく思ったりすることもあるんじゃないですか?

相澤 真面目な話、ファッションデザインの世界でも教育の現場でも、全てではないですが、韓国や中国から来た留学生たちのほうがずっとアグレッシブですから、これからの日本人デザイナーが持つべきメンタリティについては色々考えさせられますね。ぼくが大学の先生をやっているのも、若い世代にうまくいってもらいたいからなんですが、伝わりにくいんですよね。

相澤さんご自身は、若い頃から仕事ができるタイプだったんですか?

相澤 要領はよかったと思いますよ。コム・デ・ギャルソンに入社したときは、まわりはセントマーチンやアントワープを出たエリートばかりなのに、ぼく自身は洋服の学校を出ていないから、つくりもわかっていない。だからぼくは工場に通って、まさにテキスタイルがつくられる現場を見ながら企画を出しまくったんです。

やっぱりものづくりにとって、現場を理解することは大きいでしょうね。

相澤 それが、今は意外と知らなくてもやれることはやれちゃうんです。たぶん多くのデザイナーは現場を理解していないと思いますよ。でもぼくには、生地がどうやって織られているのかとか、洋服がどうやって縫われているのかを知りたいという好奇心があった。あとは入社1年目にしてジュンヤ ワタナベ マンの立ち上げに携われたことも大きかったですね。パリコレクションという最高峰の舞台を24歳にして経験させてもらえたことは、今でもかけがえのない財産です。パリに行くことを夢や理想にせず、現実的にやるべき通過点として捉えられたという意味でもね。それを続けていたからこそ、色んな人が声をかけてくれたと思うから。

そこでまた、さっきの〝リアルな体験〟に行き着くわけですよね。

相澤 ぼくが好きなバウハウスで教鞭をとっていたモホリ=ナジ・ラースローの教えには、「デザインとは職業でなく姿勢だ」という考えがあるんです。スポーツやアウトドアがテーマだったら、自分をその環境に置かないとリアルなデザインはできませんよね? そういう姿勢が整ってこそ、初めて優れたデザインは生まれると思うし。つまり超高級素材を使えばいいシャツがつくれるというわけじゃないし、安価な生地を使ってもいいシャツをつくることはできる。どちらがいいかを決めるのは、買い手とつくり手の気持ち次第で変わってくるのかな、と思いますね。

最近は、そういう姿勢や目的よりも、方法論ばかりが先行して語られがちですよね。

相澤 合理性やマーケティングを突き詰めたら、究極自分の存在価値はなくなりますよね。本当はものづくりって、自分のリアルな経験や感性がそのキャパシティを超えて溢れ出したとき、初めて人に見せられるものになるのかなって。・・・山下さん、今日はぼくがディレクションした「NOT A HOTEL」を予約してるんで、そろそろ場所を変えて話しませんか? ぜひ今日は泊まって行ってください。

え〜っ、いいんですか? ぼくは全然大丈夫だけど、お忙しくないですか?

相澤 洋服もつくるし、ホテルの仕事もするし、サッカークラブの取締役会にも出るしで、よく周りから忙しくないですか?って聞かれるんですけど、実はそこまででもないんですよ。ぼくは仕事をする先々で各分野のプロフェッショナルに出会うわけですが、そこで生まれたインスパイアそのものが、自分を動かすエンジンになるわけですし。

大切なのは

お金じゃない!

というわけで、とっても素敵な相澤さんデザインの「NOT A HOTEL」に到着しました。このスケール感といい、どこまでも行き届いた快適なディテールといい、これは素晴らしいですね。

相澤 46歳の自分にとっては、集大成とは言わないまでも、これが自分の空間だと胸を張って言える仕事ができたと思いますね。これを見てもらえれば、ぼくの世界や考えていることをもっとわかっていただけるかな、とも思って。

お父さんの話から、この洗練された空間の落差もすごいですけど(笑)、それがちゃんとつながっていることが今わかりました!

相澤 デザインの仕事においてだけは、親父に格好悪いと思われることだけはやりたくなかった。今でもそういう気持ちはありますね。

そんなエモい話を、大学で学生さんにすることもあるんですか(笑)?

相澤 そんな話はしないですよ(笑)。大学ではものすごく真面目に、コンセプトワークについての授業をしています。

どんな感じの講義なんですか?

相澤 制服を含めた企業の仕事では、デザインを最終的にジャッジする方々は、基本的にデザインとは距離がある経営陣であることが多いです。なぜならその会社の「顔」をつくる仕事であり、様々な要素を踏まえた上での判断が必要だからです。ぼくたちデザイナーはそういう人たちに向けて、ロジカルな組み立てを言語化した上で、クリエイションを行う必要があります。「なんとなくカッコいいと思う」みたいな感覚だけでは絶対に通用しない。

意外とそういう人もいるらしいですけど(笑)。

相澤 ぼくは様々な分野でデザインを行なってきましたが、どんな仕事でもそれを明確に説明してきました。デザインの意図、インスピレーションの源、マーケティング観点からの意見、新しいマーケットを開拓するために必要な要素・・・。これらをどう組み立てて、結果こんなデザインに落とし込みました、ということをね。そのやり方を学べるのが、ぼくの授業です。

相澤さんがデザインを手がけた「NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA BASE」。こちらは洋服のようにS、M、Lとサイズ展開があるうちの、Lサイズ。相澤さんのリアルな経験に基づいた本質的なデザインが隅々まで行き渡った空間は、リラックス感はもちろん驚きと発見に満ちている。個人的にはお風呂が最高に気持ちよかった!

それはクリエイターとして生きていく上で、めちゃくちゃ大切ですね!

相澤 最近だとテーマパークの制服をつくりたいっていう生徒が多いんですが、それをリニューアルするんだったら現状の問題点はこうで、海外のテーマパークの考えはこうで、世の中にはこういう似たものがあって・・・。みたいな要素をいかにつなげて、コンセプトとして言語化できるかを教えています。だからファッションデザインは教えていません。

それ、普通にお金払って聞きたいなあ。都心で社会人向けに講義したら、ものすごい授業料が取れそうだ(笑)。

相澤 いや、ぼくの場合本当にきれいごとじゃなく、お金は二の次なんです。親父のことがあったから、ビジネスとしてお金を稼ぐことの大切さは誰よりも理解しているけれど、自分の信じることを続けていくことと、好きなものをつくるということが一番であって。結果としてそれが売れてくれたら最高ですよね。

自分が今までそれを貫けてきたかどうかは自信ありませんが、クリエイターだけじゃなくて、社会人の仕事って常にそうでありたいですよね。・・・おー、このあたり、いつの間にか暗くなるんですね。本当に静かだなあ・・・。

相澤 薄暗くなったと思ったら、あっという間に真っ暗になりますよ。

野生動物は出るんですか?

相澤 鹿、キツネ、ウサギなんかよく出ますよ。

うーん、この空間、この光景・・・。ゆっくり眺めていたら、相澤さんのデザインのルーツというか、強度の秘密がわかったような気がします。

相澤 まあ、今日はゆっくりして行ってください(笑)。

- NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA BASE

ホテルでも別荘でもない、新しい宿泊施設として話題を集めている「NOT A HOTEL」で、相澤さんが自らディレクションを手掛けたのが「NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA BASE」だ。約2万坪の森の中に建てられたこちらは、まるで大自然がリビングになったかのような、スケールの大きな宿泊体験が楽しめる。室内で使われているお洒落なインテリアやプロダクトはもちろんのこと、S、M、Lというファッションデザイナーならではの施設のサイズ展開、ちょっとした使い勝手に至るまで、相澤さんの〝リアル〟が隅々まで行き渡った空間だ。

photo:kenta hasegawa