『ヘビトラ大図鑑』の

中身をちょい見せ!

小林泰彦と

デーヴィッド・マークスの

ヘビトラ対談

撮影・文/山下英介

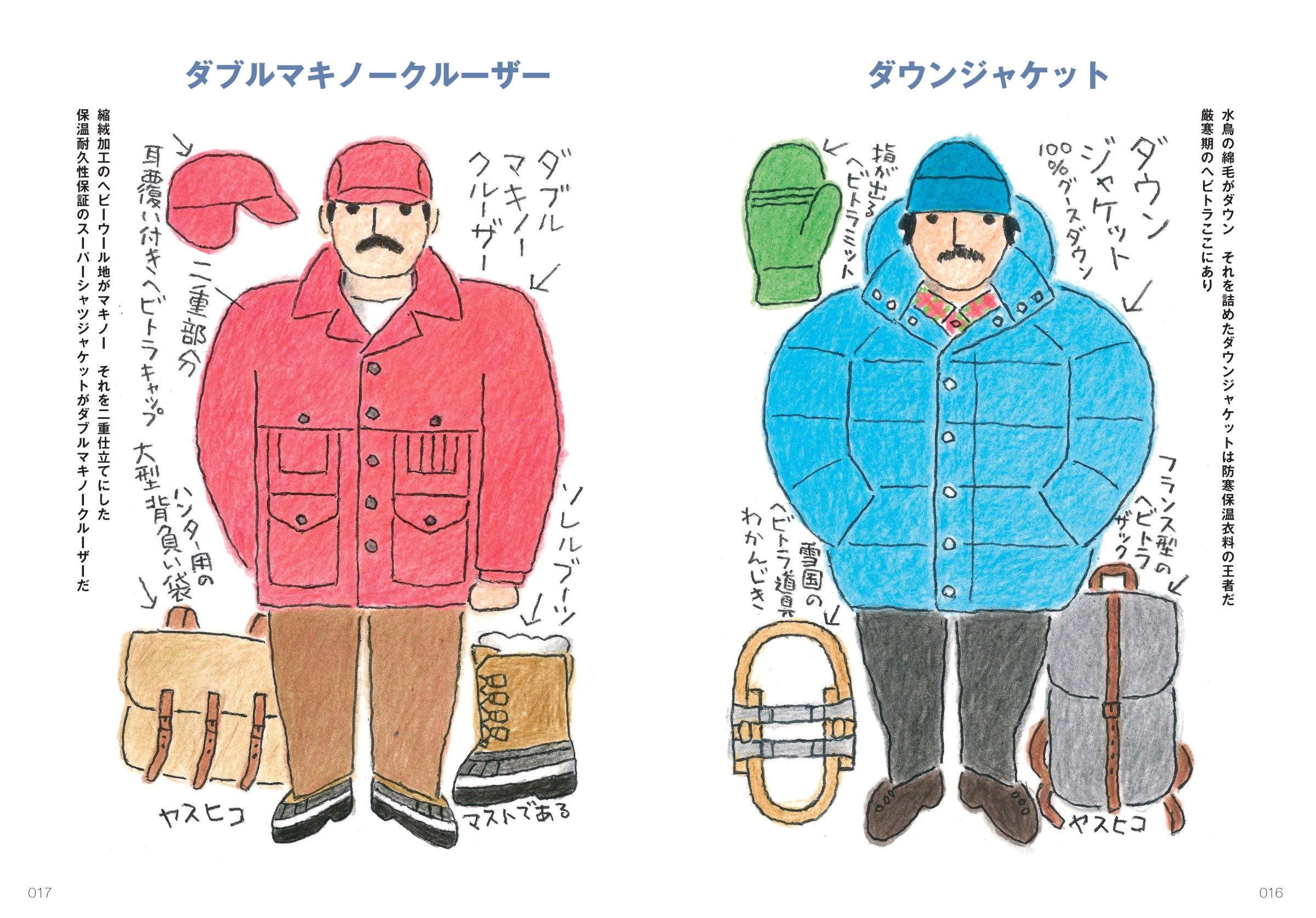

「ぼくのおじさん」も制作に携わった、小林泰彦さんの新刊本『ヘビトラ大図鑑』。2024年の大晦日で90歳を迎える小林さんが、圧倒的熱量で大量のイラストを描きまくり、原稿を書きまくった一冊を、ぜひとも皆さんに手に取ってもらいたい! というわけで、この本の重要コンテンツである小林さんとW.デーヴィッド・マークスさんの対談を、特別にお見せしちゃいます。これを読んだ人は、買わなきゃダメだよ!

ヘビーデューティという

概念はこうして生まれた

小林 ぼくがデーヴィッドさんと初めてお会いしたのは、2015年に出版された『AMETORA』の取材ですが、あのとき、なんで私にコンタクトしてくれたんですか?

デーヴィッド もともとこの本は、アイビーやプレッピーを中心にした、ある意味『TAKE IVY』の裏話を書こうと思っていたんですよ。それが出版社から「日本のファッションカルチャーの歴史を全部包括して書いてください」と言われて、色々調べることになった。その中で日本のアウトドアファッションのブームが小林さんの仕掛けによるものだとわかって、すべての著作を集めて参考にしたんです(笑)。

だってアイビーと『MEN’S CLUB』とジーンズとアウトドアと『POPEYE』は、すべて小林さんによって繋がるんですから。小林さんはアイビーだけじゃなくて、ヒッピーやカウンターカルチャーの潮流も捉えていました。しかも日本でもいち早くジーンズをはいた人ですから、小林さんの証言なくして『AMETORA』みたいな本は書けませんでしたよ。

実は今回小林さんが出版される本は「ヘビーデューティートラディショナル」、略して「ヘビトラ」の本なんですが、そもそもアメリカでは「ヘビーデューティー」という言葉は一般的に使われているんですか?

デーヴィッド もちろんHeavy-dutyという形容詞はありましたが、そこにはファッション的な意味合いはありませんでした。主にミリタリーやアウトドアの分野で、丈夫で使っても劣化しないものに対して使われていたと思います。この言葉をファッション用語にしたのは、完全に日本ですね。小林さんの影響ですよ。

小林 ぼくが「ヘビーデューティー」という言葉を知ったのは、子供の頃に読んだ、L.L.BEANのカタログでした。当時はまだL.L.BEANは知らなかったけど。ぼくが学生の頃、横浜では米軍の将校さんが住むハウスが足りないということで、日本の民間人が建ててそれを貸すケースもあったんですね。そしてうちは親父が早く死んじゃったので、母親が生活のために何軒かそうしたハウスを建てて、賃貸住宅にしていたんです。

いわゆる米軍ハウスは、日本の一般の人が建てていたケースもあるんですね!

小林 そう。家賃は日本の防衛施設庁が払ってくれたので、収入としても安定していたんですよ。それでそこに住む将校の家族は、たいてい引っ越すときに荷物を全部置いていっちゃうのですが、残された荷物の中にはたくさんの本やカタログがありました。兄(小説家の小林信彦さん)なんかはそこでアメリカの小説を探したりしていたけれど、ぼくが惹かれたのはカタログです。シアーズのカタログなんて、まさにアメリカ文化そのものだから、おもしろかった。その中の一冊に山道具らしいものが載っているカタログがあって、それがL.L.BEANだったわけです。ぼくはその頃すでに山登りをやっていたんですが、山登りといえばヨーロッパだから、アメリカ人も山登りやキャンプをするのか、と驚いたものです。そして、そこに掲載されていた品物の説明に「ヘビーデューティー」という単語がよく使われていたんですよ。

デーヴィッド 1950年代くらいでしょうか?

小林 そうですね。当時のL.L.BEANは今と違って、ファッションより道具がメインでした。ベルトなら「ヘビーデューティーベルト」、靴なら「ヘビーデューティーウォーキングブーツ」みたいな具合に、よく「ヘビーデューティー」という言葉が使われていた。こんなにたくさん使われているんだからアメリカ人はヘビーデューティーが好きなんだな、と思ったわけです。

デーヴィッド それを雑誌の記事に使い始めたのはいつ頃なんですか?

小林 『平凡パンチ』の仕事でアメリカに行ったとき、カタログが好きだったから現地で釣り道具とか大工道具とかのカタログをチェックするんだけど、そこにも「ヘビーデューティー」がたくさん出てくるんですよ。それでこれだ、と思ってね。その後「ほんもの探し旅」という連載を『MEN’S CLUB』で始めたときに、副題として英語で〝HEAVY-DUTY SURVEY〟(ヘビーデューティ・サーヴェイ)と名付けるんです。

デーヴィッド Heavy-duty Survey・・・(笑)。

小林 そう、あとからそんな英語はないって言われたんですよ。「調査が丈夫」ってどういうわけだって(笑)。でもぼくとしてはどうしても、「ヘビーデューティー」を使いたかった。それが1975年のことです。

「ヘビアイ」にあたる言葉は

アメリカにはなかった!

デーヴィッド 私は1978年産まれだから、まだ産まれていないですね(笑)。

では、アメリカのアウトドア文化にはそれほど親しまれていなかった?

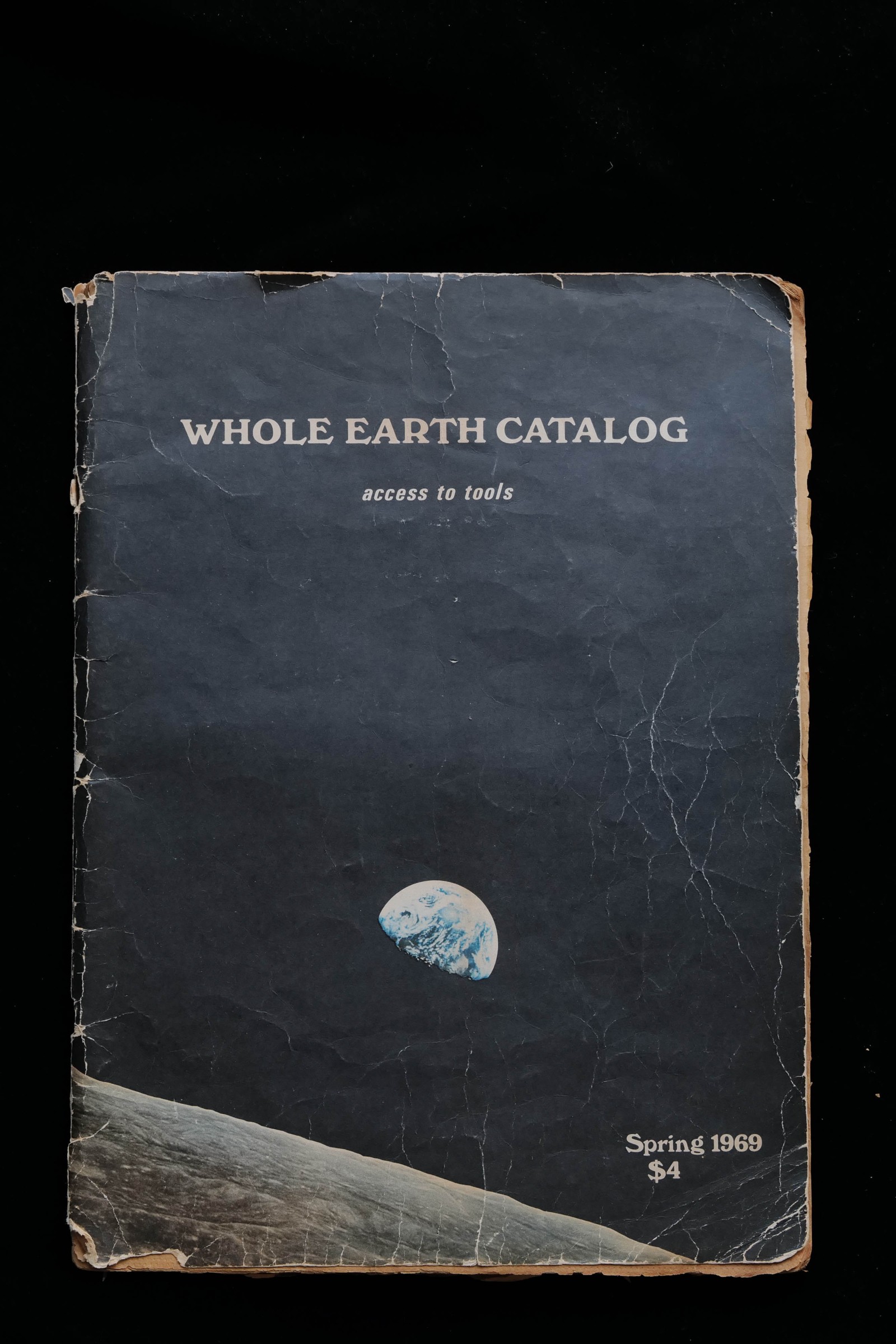

デーヴィッド なんとなくみんな知っていましたよ。カタログ文化はまだ盛んで、L.L.BEANやJ.CREWは人気でしたから。ただ、私はハンティングが盛んなミシシッピ州で育ったのですが、ああいう文化をファッションだとは誰も思っていないんですよ。本当に機能だけで評価される世界です。だからHeavy-dutyとファッションを結びつけたのは、『MEN’S CLUB』が最初だったと思います。そういえばこの間、『Whole Earth Catalog』をつくったスチュアート・ブランドさんの本を読んだんですが、彼もL.L.BEANのカタログが大好きで、かなり影響されていたらしいです。つまり、彼が子供の頃から好きだったアウトドアカルチャーを、カウンターカルチャーと結びつけて生まれたのが、『Whole Earth Catalog』です。

ちょっと小林さんと似ていますね!

デーヴィッド でも、『Whole Earth Catalog』も完全にファッションとは関係ないんです。その点で私がすごいと思うのは、1976年9月号の『MEN’S CLUB』で〝ヘビアイ党宣言〟が出た数ヶ月後の〝街アイ〟(ファッションスナップ連載「街のアイビーリーガーズ」)を見たら、すでに完璧にその洋服を着ている人がたくさんいること。つまりすぐにファッショントレンドになっているんですよ。もちろん、そういったスタイルは昔からアメリカには普通に存在したんですが、それを表現する言葉はありませんでした。私自身ももともとヘビーデューティーっぽい洋服が好きだったけど、自分のスタイルを説明する言葉がなくて、ちょっと困っていたんです。だからHeavy-dutyという言葉を知って以来、すごく便利(笑)。最近は自分を「ヘビアイ」だというアメリカ人が増えていますよ。

それは意外ですね!

デーヴィッド アメリカにおける〝アメトラ〟ブームはだいたい2008年からのものなのですが、その後は100%アイビーやプレッピーだとちょっとダサいみたいな風潮になって、アウトドアとのミックスが流行りました。それでノースフェイスやアークテリクスみたいなブランドがファッションになったんです。やはりこの現象は全部日本の影響だと思いますよ。そういえば5年くらい前に、アメリカでは「ヘビアイ」とはちょっと違う新しい言葉ができたんです。Gorp coreというんですけど。

ゴープコア、ですか? ノームコアみたいな?

デーヴィッド そうです。ハイキングするときに食べる、干しブドウやピーナッツなどを混ぜたスナックのことをgorpというんですが。それが転じて、ノールカロライナあたりにいる、お洒落なアウトドアヒッピーたちのスタイルをgorpと呼ぶようになったんです。これがだいたい5年くらい前でしょうか。

小林 そうなんですか。

デーヴィッド 小林さんは「ヘビアイ」をアイビーのパロディとしてつくったと仰いましたが、当時のコロラド大学やダートマス大学の学生たちの写真を見たら、コーデュロイのジャケットの上にアウトドアパーカを自然に羽織ったりしているので、まったく架空のスタイルではないんですよ。今でもダートマス大学あたりにはこういう人たちは多いです。

小林 ダートマス大学は何度も取材に行きました。あとはワシントン大学もアウトドア文化が盛んでおもしろかったです。当時から室内にボルダリング用の壁があって驚きましたから。あとはやっぱり、コロラド州ボールダーのコロラド大学。当時はシエラデザインズとか、コロラド生まれのアウトドアブランドも多かったからね。

独自の文化があるんですかね?

小林 シアトルってアラスカの玄関口ですからね。ゴールドラッシュの時代は、アラスカに行ったら何もないわけだから、シアトルあたりでトラッパーネルソンとか、当時あったかどうかわからないけど(笑)、ダブルマッキノーとかを買って行くわけだよね。

アイビーこそが

ヘビーデューティだった

アメリカと一言で言っても、やっぱり地域ごとにファッションは違ったりするんですか?

デーヴィッド エリアによって全く違っていました。ぼくが子供時代を過ごした1990年代は、南部ではプレッピーが根強く残っていましたね。で、ノースカロライナあたりに行くと、今でいうHeavy-dutyみたいな人が多かったです。ただそれって、ファッションという感覚ではないんです。当時のアメリカでは、ファッション=デザイナーブランド。それ以外は〝洋服〟という感じでしたから。すべてがリアルな生活に基づいていて、ただ便利だから使っているだけなんですが、今にして思えばそれが格好よかったですね。

小林 ぼくだって男のファッションには全く興味はなかった。1964年に東京オリンピックを開催するまで、日本は貧しくて食うので精一杯という感じだった。ぼく自身も戦中に生まれた子供のひとりで、モードなんかとは無縁で生きていたけれど、それでも着るものや使う道具はおもしろかった。ぼくが初めて意識したファッションはアイビーなんだけど、それってモードじゃなくて、道具としての要素が強いからなんですよ。驚くかもしれないけど、よくアイビースーツを見てください。丈夫なステッチの入れ方や前ダーツのないデザインに象徴されるように、まさに精神としてはヘビーデューティーです。それに対してヨーロッパの服なんて女々しいじゃない、格好つけようとして(笑)。

デーヴィッド オックスフォードのボタンダウンシャツなんて、まさにそうですよね。

小林 生地だってゴワゴワしてるし、襟先にボタンをつけちゃうわけですからね。フランスやイタリーのシャツなんて、シルクっぽいヘナヘナな生地で曲線断ちだから、もうまったく考え方が違う。それに対してアイビーの服は丈夫で直線断ちで量産ができるから、工場で誰が縫ってもちゃんとできるわけ。余計なところに曲線を入れたりしないで、もう全部直線、直線(笑)。そんな実用主義から生まれるボタンダウンシャツの美しい襟のロールに、当時の男の子たちは憧れたわけです。それまでの日本の若者が着る男服って、ボールドルックとかマンボパンツとか、不良っぽいものばかりで、ろくなのがなかったから。だから戦後の日本の若者が初めて出会った服らしい服がアイビーだったんですよ。

それまでの日本の服はオーダーが中心だったんですかね?

小林 うちの親父もぜんぶテーラーで仕立てていましたが、既製服のことは〝吊るし〟と言ってバカにしていたからね。でもぼくたちのような若者は、そんな昔のテーラーの仕立て服なんて着たくなかった。ちょうどその時期に登場したのがアイビーで、その影響で男の服は既製服でいいし、洋服に体を合わせればいいという考え方が主流になった。だからこそ安価に大量生産できるアイビーは若者に支持されたし、みんな着ることができた。あれは男の服装における革命だったと思いますね。アイビー以来、誰も〝吊るし〟なんて言わなくなったし、既製服だって尊敬の目で見るようになったから。デーヴィッドさんのお父さんもアイビーでしたか?

デーヴィッド そうですね。うちの父親はニューオーリンズのチュレーン大学を卒業したのですが、ツイードや紺ブレにオックスフォードのシャツやレジメンタルタイを合わせるような、典型的なアイビーファッションでした。先生たちもそういう文化だったみたいです。母親は世代こそちょっと違うもののアイビーに憧れていたので、ぼくもラルフ ローレンやJ.PRESS、J.CREWみたいなブランドを着せられていましたね。そういえば母は1980年に発行された『オフィシャル・プレッピー・ハンドブック』(英題:『TRUE PREP』)を持っていましたが、日本の雑誌がプレッピーに目を付けて特集し始めたのは、それより早いんですよ!

小林 そうだったのか。

デーヴィッド あの本のカバーにはL.L.BEANのダウンベストやピンクのボタンダウンシャツなどが掲載されていますが、あれはまさにヘビアイですよね。よく考えたらプレッピーの洋服って、完全にヘビアイなんですよ。だんだんマドラスチェックに代表される夏っぽいイメージになっちゃいましたが、もともとはプレッピースタイルって、ニューイングランドの秋冬を耐えられるような学生のスタイルなんです。あれはほとんどL.L.BEANで売っているものです。

やっぱりL.L.BEANはヘビアイ、ヘビトラを語る上では重要なブランドなんですね!

小林 広大なアメリカでは通販が必須なわけですが、L.L.BEANはわかりやすいカタログを通して、全米に通販で売れるシステムをつくったことが大きいですよね。今ではかなりファッションの要素が強くなりましたが、もともとは道具の通販屋さんで、洋服に関してはよそでいいものを選んで売るというスタンスでした。ぼくはL.L.BEANこそがアメリカのヘビーデューティー文化のシンボルだと思うんですよね・・・。デーヴィッドさんはどう思いますか?

デーヴィッド 私もそう思います。L.L.BEANは1980年代に『オフィシャル・プレッピー・ハンドブック』の影響でお洒落なイメージになって、若者たちがファッションとして取り入れるようになりました。90年代にはA BATHING APEなどの裏原宿ブランドもL.L.BEANのデザインを取り入れていますが、ファッションじゃなかったからこそ、ファッションに影響を与えたブランドだと思います。

よく小林さんは、典型的なアイビーはブルックスブラザーズよりもJ.PRESSを好んで着ると仰いますが、それって本当なんですか?

デーヴィッド ブルックスは都会の人も着るようなアメリカ人にとっての定番の服なんですが、J.PRESSは完全にキャンパス関係の人が買うというか・・・。というか、逆にアイビーの人しか知らないブランドかもしれません(笑)。

小林 ハーバード大学の近くにもお店がありますよね。初めて取材に行ったときには壁に蔦(アイビー)がびっしり生えていて、これぞアイビー!という雰囲気に感心しました。

デーヴィッド ぼくもハーバード大学を卒業したので、毎日お店の前は通っていました。でも1990年代頃は流行ってなかったので、お店に一度も入らなかったのが残念です(笑)。当時はOBのおじさんたちが着る服みたいなイメージでしたね。

小林 デーヴィッドさんが学生だった頃のハーバードには、「ヘビアイ」みたいな人はいましたか?

デーヴィッド 〝60/40〟のマウンテンパーカみたいなアウトドアアイテムや、ジーンズ文化って、どちらかというと西海岸のものなんですよ。ジーンズはぼくの世代でもちょっと汚いイメージがあって、コーデュロイのほうがまだ許されていました。

アメリカ人にとって

アイビーは〝空気〟だった

1990年代でも、まだそういう地域差があったんですね。では、小林さんの『ヘビーデューティーの本』が1970年代のアメリカで発売されたら、売れていたと思いますか?

デーヴィッド ・・・いや、当時のアメリカ人にとっては普通すぎて意味がわからなかったと思います(笑)。『TAKE IVY』だって「なんでわざわざこんな学生の写真を撮ったの?」みたいな感じになるでしょう。こういった光景は、アメリカ人にとっては空気みたいなものなんですよね。

小林 アメリカに取材に行った時は、みんなからそれを言われたね(笑)。

デーヴィッド 「UCLA」のTシャツを大学に関係のない人が着てファッションアイテムになるなんて、ぼくたちにとってはおかしなことじゃないですか(笑)。あれは自分の大学かその関係者だから買うものなので。

小林 ぼくは1972年にハーバード大学のTシャツを着てパタヤビーチで泳いでたら、アメリカの兵隊さんが「お前はハーバードを卒業したのか」って寄ってきて困ったな(笑)。

では、ここに載っている人たちは当時としてはお洒落ではなかった?

デーヴィッド ぜんぜんお洒落じゃないです。

断言しますね(笑)。

デーヴィッド 以前『Whole Earth Catalog』をつくったスチュアート・ブランドさんに、この雑誌がどれだけ日本の雑誌文化に影響を与えたのかということを伝えたのですが、全く知らなかったみたいですよ。

その意識の差が面白いですね。じゃあ、今だったら売れますかね?

デーヴィッド そう思います。最近小林さんがイラストを描いていた『SKI LIFE』にまつわる記事を書いたのですが、海外からの反響がすごかったです。小林さんのイラストの人気も高まっていますし、すごくホットですよ。

小林 そうですか! 今回の本はHeavy-Duty Ivy=「ヘビアイ」のルーツにある、Heavy-Duty Traditionl =「ヘビトラ」をテーマにしているんです。やっぱりアイビーのルーツには英国があるから、大きな意味でヘビーデューティーを捉え直すというか。

デーヴィッド 小林さんが仰る通り、アイビーとはそもそもイギリスのクラシックなスタイルのカジュアル版だったんですよ。つまりアメリカの学生が、当時の大人たちの服装を徐々にカジュアル化していく中で生まれたものなんです。そういう意味では、プレッピーはアイビーのカジュアル版、渋カジはプレッピーのカジュアル版ですよね。そうしたカジュアル化を進める歴史の中で、時代ごとの若者たちが常に取り入れてきたのが、ワークやアウトドア、スポーツブランドのヘビーデューティーなアイテムでした。そんな歴史の積み重ねによって、私たちのファッションはどんどん機能的かつ快適になってきたわけです。小林さんが提案したアウトドアギアを洋服として使うアイデアは、便利であると同時に本格的で格好いいイメージもありますから、そこに普遍性が宿るんですよね。

小林 そう! まさにそれがいいと思っているわけです!

- 『ヘビトラ大図鑑 HEAVY DUTY TRADITIONAL』

発売日:2024/12/12

著者:小林 泰彦

定価:2,750円(本体2,500円+税)

仕様:A5判(210mm×148mm)/ソフトカバー/208頁(カラー/モノクロ)

ISBN:978-4-86791-031-3