好きなことだけ徹底的に!

〝音楽〟を撮った

写真家、鋤田正義の

ワガママな人生

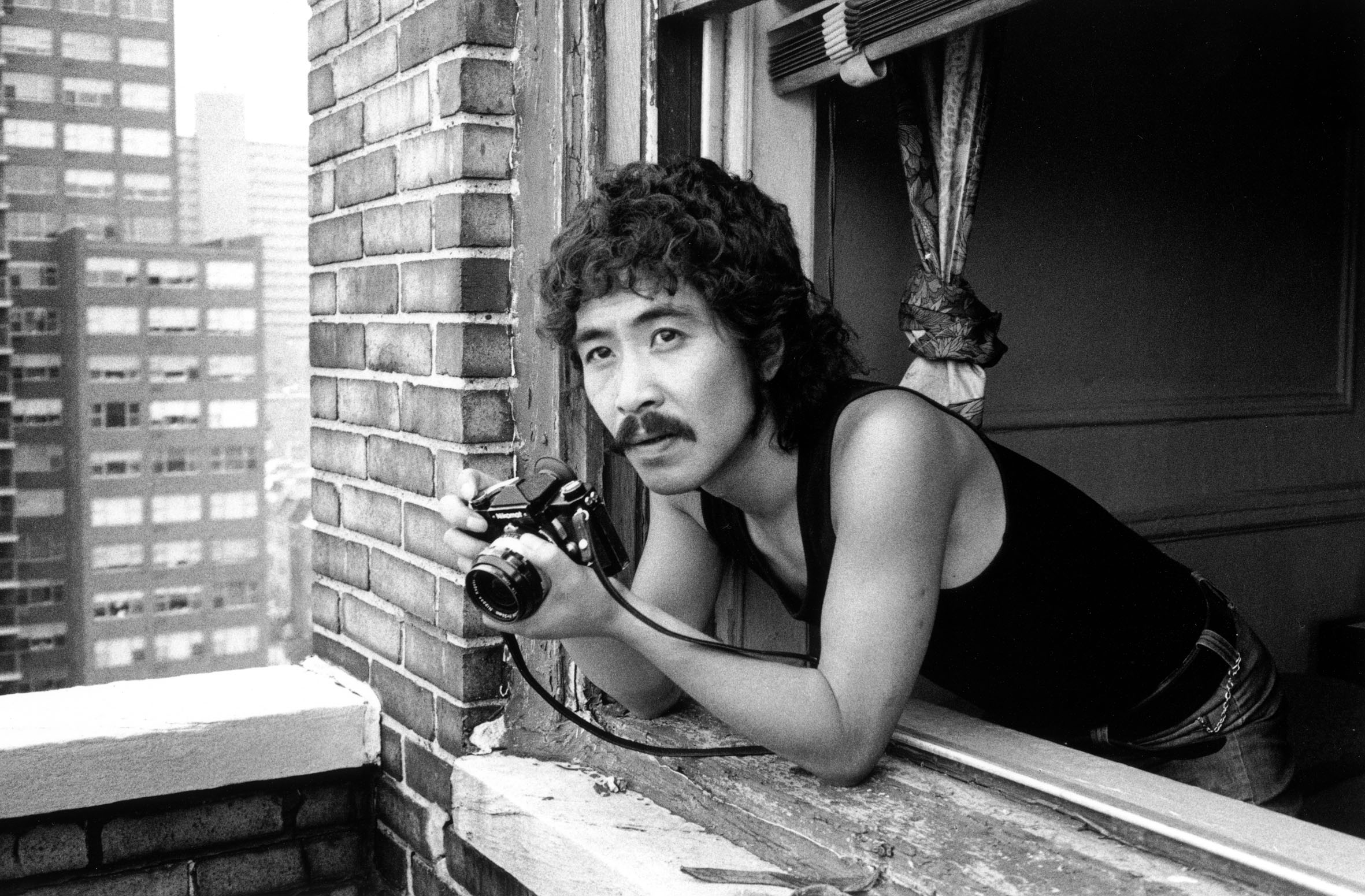

撮影/高木陽春

マーク・ボラン、デヴィッド・ボウイ、YMO、イギー・ポップetc.・・・。1960年代からぼくたちが憧れるロックミュージシャンのほとんどを撮影して若者たちを熱狂させてきた、伝説の写真家・鋤田正義さんが『ぼくのおじさん』に降臨! あの布袋寅泰さんも、鋤田さんが撮ったマーク・ボランの写真を見てミュージシャンを志したというほどに、彼の写真のパワーは凄まじく、しかもいまだに古びていない。つまり鋤田さんの写真そのものが、ミュージシャンたちにとっての〝ぼくのおじさん〟なんだ! インタビューで紹介できるのは、鋤田さんの壮大な人生におけるほんのさわり程度だけれど、そのエネルギーの源泉が、ちょっとでも伝わればとても嬉しい。鋤田さんが提供してくれた貴重な作品と、長年立木義浩さんの弟子を務めていた写真家、高木陽春さんの写真とともにお楽しみください!

ぼくの写真の先生は映画だった

鋤田 『ぼくのおじさん』ですか。ぼくの世代でいうとやっぱりジャック・タチですよね。

まさにそうです。あとは寅さんとか、伊丹十三さん。このメディアでは、ぼくたちの人生における〝気づき〟を与えてくれる存在を紹介しているのですが、1938年生まれの鋤田さんにとって、それは何だったんですか?

鋤田 ぼくのおばあちゃんが大の映画好きでね。戦後すぐから、お守りしてくるなんて口実をつけて、いつもぼくを映画館に連れて行ってくれたんです。筑豊(※1)の直方市という場所柄、股旅ものとか美空ひばり、片岡千恵蔵なんてのを、もうめちゃくちゃ観ているんですよ。しかも同時上映でルイス・ブニュエルとかジャン・コクトーみたいな作品もかかっていたりする。だから子供心にカメラを通したもうひとつの現実、もうひとつの眼という感覚は叩き込まれていました。高校生のときには博多まで自転車を漕いで行って3本立てを観て帰る、みたいな生活だったから、受験勉強になんか身が入らないですよね。

※1/福岡県の中央部。鋤田さんの子供時代は日本を代表する石炭の産地として大いに栄えていた。

鋤田さんは高校生時代に写真を始められているんですよね? お母さんにリコーフレックスを買ってもらって。そのときに撮られた写真があまりにモダンで完成された構図だったので、驚きました。

鋤田 映画の影響ですよね。あの写真は実家の縁側で撮ったものなんですが、60年後に全く同じ場所で姪っ子を撮ったんです。

鋤田さんが初めてカメラを買ってもらった1957年の夏祭りの日に撮影し、今もなお〝最高傑作〟と語る、母の横顔。女手ひとつで4人の子供を育てた、強さと優しさが伝わる1枚だ。カラー写真は同じ実家で姪を撮ったもの。写真提供/鋤田正義

うわあ、ほぼ同じだ!

鋤田 今度はその娘を撮ろうとしているんですが(笑)、ぼくは2枚撮ることが多いんですよ。デヴィッド・ボウイの写真も1973年と1989年に同じ構図で撮ったものが、フランスで出版された本のカバーに使われたり。だから自分でも知らず知らずのうちに、時間の経過がひとつのテーマになっているんでしょうね。

〝ヒップとスクエア〟という

新しい価値観

す、すごい。それにしても戦前生まれの鋤田さんが、どうやってあれほどまでの写真世界を築いてきたのか、とても気になりますね。

鋤田 ぼくらの世代から浪人して大学受験するような時代になったんですが、映画を観すぎたのか(笑)、結局全部落ちてしまったんです。それで仕方なしに、大阪にある日本写真専門学校に入る。そこから大阪で活動していた写真家の棚橋紫水さん(※2)のアシスタントを経て、広告代理店の「大広」に入社しました。

※2/戦前から戦後にかけて、大阪で活躍した写真家。

会社員として、写真部で写真を撮るわけですね。

鋤田 機材もたくさんあって、すごく恵まれた環境でした。みんなサラリーマンだから6時になると帰っていくでしょう?

つまり、その後は機材やフィルムを使い放題で、自分の作品づくりができるわけですね(笑)。

鋤田 独身だったし、商品撮影で使った布団を使って、夜はずっと会社に泊まり込んでいましたね。当時はジャズ喫茶が全盛で、キタにあったバンビというお店に入り浸っていたのですが、その頃からアート・ブレイキーやウェイン・ショーターみたいなミュージシャン連中が来日するたびに撮っていました。関西で活動していたアイ・ジョージ(※3)というラテンミュージシャンを撮ったのもその頃です。彼はニューヨークのカーネギーホールでコンサートをやりたいという野心をもって活動していたんですが、その意気込みに惚れて、ステージに駆け上がって撮った写真で、広告写真協会の賞を獲ることができました。

※3/1959年にデビューした日本の歌手。ラテン歌謡の草分け的存在として人気を集め、紅白歌合戦にも出場していたが、本人はジャズ志向であった。

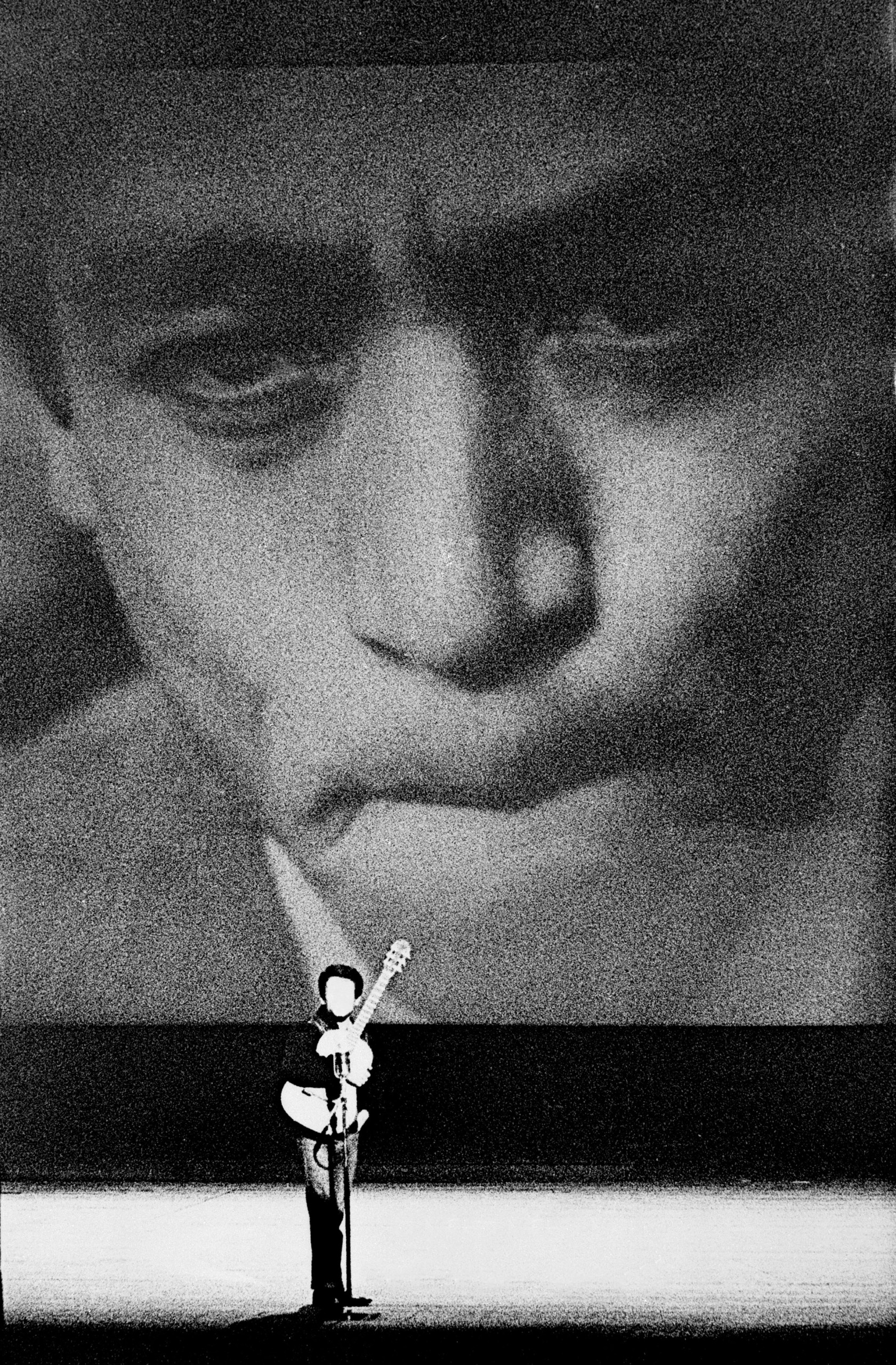

うわあ、ものすごい構図・・・! 1963年のコンサートの写真とは思えないほど、前衛的というかモダンな写真ですね。

鋤田 ぼくは地元で娯楽映画と同時にアラン・レネの『二十四時間の情事』(※4)みたいな作品もたくさん観ているし、もう感性に叩き込まれているんですよ。

※4/1959年に公開された日仏合作映画。原爆の傷跡が深く残る広島を舞台にしたラブストーリーで、前衛的な映像表現は公開当時難解といわれた。またの名を『ヒロシマ・モナムール』。

それにしても鋤田さんの1960年代の写真を見ると、ものすごく大胆でスタイリッシュな構図に驚かされます。特にJAZZ(※5)というアパレルブランドの広告は、広告を超えて神がかっていますよ! スーツ姿の紳士の肩に、真っ黒なカラスが止まっているという。

鋤田 ぼくは1964年に「大広」をやめて、東京の「デルタモンド」というデザイン事務所に勤めるんです。写真学校の同期だった、宮原鉄生(※6)というアートディレクターに誘われてね。当時の事務所は原宿のセントラル・アパートにありましたが、お互い独身だったから、いつも朝まで話し合いながら、あの時代を把握していきました。〝ヒップとスクエア〟の違いって分かりますか?

※5/1960年代に人気を集めたメンズファッションブランド。鋤田さんは1965〜70年までその広告写真を手がけ、1971年にADC賞を受賞した。

※6/日本を代表するアートディレクター。息子は写真家の宮原夢画氏。

いや、わかりません。

鋤田 当時の『エスクアイア』誌で特集されていたんですが、ジョン・ウェインは典型的なスクエアで、スティーブ・マックイーンはヒップ。あの頃は、そういう分類で物事を考えていましたね。

それは面白い!

異才たちが競い合った

1960年代という時代

鋤田 当時のメンズファッションはVANが圧倒的だったでしょ? その次にブリティッシュテイストのJUN。で、3番手がフランス志向のJAZZだったわけです。攻撃的にやらないと負けるので、色々と考えていましたよ。あの頃にぼくが撮ったポスターはやたらと人気があって、すぐに盗まれていました。

ロック以前、当時の若者文化の最先端がジャズだった時代背景が窺えるブランドですね。

鋤田 TVコマーシャルもぼくが撮ったのですが、モノクロの画面の左右に男女が立っていて、ドキ、ドキという心臓の鼓動に合わせて明るくなったり暗くなったりする。実は今だから言えるのですが、そのボリュームを上げると、男女の営みの声が聞こえてくるんですよ。

ええ〜! どこから収録してきたんですか(笑)?

鋤田 ぼくじゃないですよ(笑)。宮原がどこかで撮ってきたんじゃないかなあ。

しかしこんなアバンギャルドなビジュアル、よくクライアントさんからOKが出ましたよね。今やモノクロの広告すら商品がよく見えないと嫌われる時代なのに。

鋤田 全く何も言われなかった。できたものを見せるだけ。結局あの頃は、誰が最初にやるか、という時代じゃないですか。いわゆる四文字言葉・・・FUCKなんて言葉すら当時の大人たちは誰も知らなかったんだよ(笑)。大阪万博もあったし、みんなが海外の新しい情報に飢えていたんですよね。

若いクリエイターたちが競い合っていたわけですね。

鋤田 そうですね。東京には和田誠さん、横尾忠則さん、立木義浩さん、浅井慎平さん、繰上和美さんといった同世代のクリエイターがいましたから。繰上さんはまだアシスタント時代で、売れっ子だった彼の先生(杉木直也さん)の事務所に、洋書や写真雑誌目当てに通っていました(笑)。浅井さんはビートルズの写真を引っ提げて名古屋から上京してきた頃だったかな? みんながそれぞれ活躍しだして、お互い押し上げたりムチ打たれたりしながら頑張っていた時期だったんだろうね。

とんでもない才能が覇を競っていた世代なんですね。

鋤田 学生運動も盛んだったし、何かやらなくちゃという使命感もあったと思います。ジャズピアニストの山下洋輔が東大のバリケードの中で演奏したのも、そういう気持ちの表れだったと思いますが。

田原総一郎さんがTV番組のドキュメンタリー(※7)で企画した伝説のライブですね。〝ピアノを弾きながら死ぬ〟瞬間を撮ろうという、今では絶対に許されない内容ですが(笑)。

鋤田 あの頃は真っ白なキャンバスがあって、みんなが子供のように、競って絵を描いていたというか。そのときはいいか悪いかなんてわかりません。誰が決めるのかもわからないし。でも、若い人たちがそうやって時代をつくってきたことは確かです。

※7/1960〜70年代にかけて東京12チャンネル(現テレビ東京)のディレクターだった田原総一郎さんは、テレビのタブーに挑むドキュメンタリー番組を多数制作。フリージャズで名を馳せていた山下洋輔さんの〝ピアノを弾きながら死にたい〟という望みを叶えるために、当時過激派が占拠していた早稲田大学の校舎にピアノを持ち込んで演奏することを提案。過激派たちの乱闘を期待していたが、結局みんな静かに演奏を聞いていたという。番組タイトルは『バリケードの中のジャズ〜ゲバ学生対猛烈ピアニスト〜』!

どうして鋤田正義は

デヴィッド・ボウイを撮れたのか?

1960年代の鋤田さんは、ジャズからロックという若者たちの歴史的な価値観の変化に遭遇するわけですよね?

鋤田 そうですね。ロックにはハマりました。1969年にウッドストック(※8)が開催されるんですが、日本に住んでいるぼくたちは「40万人集まった」とか、新聞の記事を読んでイメージするしかない。そんなところに、当時の平凡出版あたりが、〝サブカルチャー〟という大きな命題を掲げてくるわけです。そこで独立して結婚したばかりだったけれど、1970年にひとりでニューヨークに行くことにしました。まだクレジットカードなんてないし外貨も500ドルまでしか持ち出せない時代だったから、お金を腹巻きに隠してね(笑)。

※8/ウッドストック・フェスティバル。1969年8月15日〜17日まで、ニューヨークで開催された大規模野外フェス。ヒッピーを中心としたアメリカのカウンターカルチャーを象徴するイベント。

英語は喋れたんですか?

鋤田 ぜんぜん。

本当ですか? それは意外ですね!

鋤田 全くビビってなかったですよ。でもウエストビレッジのあたりをカメラを持ってブラブラしていたら、ギターを持ったジミ・ヘンドリックスがいたの。そのときは偉大すぎて、追いかけて撮る勇気が出なかったですね。ニューヨークではベトナム反戦運動の悩める機運のなか、オフブロードウェイで芝居をやっていた寺山修司さんを撮らせてもらったり、イーストヴィレッジでヒッピーたちの集まるグレイトフル・デッドのコンサートを観たり、とても勉強になりました。結局70年と71年の2回滞在しました。

それで1972年にはロンドンに旅立つ、というわけですね。布袋寅泰さんを音楽への道に誘った、T-REXのマーク・ボランのポートレートがここで生まれる。

鋤田 ロンドンに興味を持っていた頃に、マーク・ボランが載っていた日本の雑誌をたまたま見て、彼の写真を撮ろうと決意して向かいました。白塗り姿でセンセーショナルな存在だったけれど、ぼくの実家では化粧品を売っていたし、フェリーニの映画も大好きだったから、そういうのに抵抗がなかったんですよね(笑)。それでスタイリストの高橋靖子さんを誘って、自腹でロンドンに行って、ツテをたどってフォトセッションさせてもらったんです。ロンドンは1970年代後半になると治安が悪化するのですが、その頃はまだ安全でした。タクシーの運転手にチップを渡して、撮影済みのフィルムだけをラボに届けてもらったりしていましたよ(笑)。

確かにロンドンのタクシー運転手は優秀ですが、今では考えられない話ですね(笑)。デヴィッド・ボウイとの出会いについては、中村のんさんの連載に詳しく描かれていますが、彼がご自身にとって運命的な存在になることは、そのときから直感されていたんですか?

鋤田 デヴィッド・ボウイはマーク・ボランと違って、1972年の日本では全く知られていませんでした。しかもどこから影響を受けているのかもわからない。全く別の星から来たような感覚を覚えましたね。

本当に異星人的存在だったんですね。ボウイとは鋤田さんにとって、どんな存在でしたか?

鋤田 いいモデルであり、ミュージシャンであり、友達であり・・・みたいな感じでしょうか。一言では表せません。

デヴィッド・ボウイが1980年に京都に滞在したとき、鋤田さんが撮影した一連の写真が、最近になって大きく話題を集めました。昨年は写真集(『時間〜TIME BOWIE×KYOTO×SUKITA―鋤田正義が撮るデヴィッド・ボウイと京都』)が出版され、今年の6月〜7月には京都で写真展が開催されたわけですが、神秘的なイメージのボウイが、あれほどまでに鋤田さんに心を許して、日常のワンシーンを撮らせたことに驚いてしまいます。

鋤田 当時は来日する外タレといえば、神社仏閣に連れて行って撮るのがお決まりだったから、あえて観光地ではなく、京都の庶民が買い物をする市場に連れて行って、素朴な夕食の風景を撮るっていう。すでに何度も撮っていたからコミュニケーションはとれていましたからね。

このときにボウイが着ている洋服は、私服なんですか?

鋤田 そうですね。ヤッコさん(高橋靖子さん)も現場に立ち会って、通訳をしてくれました。彼女だってそれほど上手い英語を喋れるわけではないけれど、独特の攻めの姿勢があるんだよね(笑)。あのときはボウイとぼくと、ヤッコさんと、マネージャーのココ・シュワブさんという4人での撮影でしたね。

今だとマネージメントサイドが写真を厳密にチェックして、このシミやシワは消して・・・みたいに綿密なレタッチ指示が入りそうですが、デヴィッド・ボウイも神経質そうですし、さぞ苦労されたのでは?

鋤田 全くありませんでした。ほかの現場でのことは知りませんが、あの頃のアーティストはカメラマンにすべて任せてくれましたね。

技術と体験は言葉を超える!

そこが色々と不思議です(笑)。こうやってお話している鋤田さんはとても穏やかな方で、決して虚勢を張ったり、社交力で仕事を取るようなタイプではない。しかも英語を話せないわけで、そういう方がどうやってボウイをはじめとした、世界のトップミュージシャンたちの懐にすんなりと入って、決定的瞬間をモノにしてきたんだろう?と思ってしまうのですが。

鋤田 ボウイに関してはそのまんま撮れちゃいましたね。気は弱いのですが、いつの間にか飛び込んじゃうんです(笑)。英語は話せなくても、外国人モデルを使った撮影は東京でさんざん経験していますし、スタジオなんて世界中どこでも同じですから。あとはぼくが彼らよりもひと世代上だったのがよかったのかなあ。そういえばミック・ロックというボウイのお付きのカメラマンがいたのですが、彼女の奥さんが離婚したとき、ぼくの弟子になりたいって頼まれたことがあります(笑)。どうやら海外のカメラマンの間では、鋤田はスタジオワークの力で仕事を取っているという話になっているらしくて。でも実際そうだったんですよ。

なるほど、社カメ(社員カメラマン)時代の圧倒的な場数で養った技術が、鋤田さんの自信を支えたと。確かにそれは作品の数々を見れば納得です。

鋤田 言葉というより、技術と体験ですよね。

サディスティック・ミカ・バンドの伝説的なジャケット写真を撮ったり、お仕事的には大充実していた70年代半ばですが、それでも自伝(『THE SHOOT MUST GO ON』)によると、この時代はぜんぜんお金がなかったというのは驚きです(笑)。家賃が払えなくて、奥さんの実家である長屋住まいも経験されたとか。

鋤田 海外に行くときは2ヶ月くらい他の仕事はできないし、お金のことを考えずに好きな仕事しかやらないというスタンスだったので。しかもレコード会社や雑誌のお金で行くと自由に撮れないから、海外の撮影はぜんぶ自腹でした。広告写真で稼いだお金を、旅費や滞在費に充てるようにして、ようやく乗り切れたんです。面白い仕事をすれば、見る人は見てくれるんですよね。

それは身につまされますね(笑)。

好きなことをやればいい

鋤田さんはカメラもフィルムもまだ発達していない時代から、血が滲むような努力を経て圧倒的な技術を身に着けてきたわけですが、最近は写真という概念が大きく変わっています。そういう潮流について思うことはありますか?

鋤田 それは時代ですから、仕方ないというより、わりかし肯定的ですよ。携帯のカメラが出てきたとき、これはもう負けるな、と思ったんです。だって撮るという行為の、一番近くにあるじゃないですか。でもぼくが二眼レフで母親を撮ったような素朴な写真も、面倒くさいけどやったらいいんじゃないかな。

今鋤田さんが高校生だったら、もう一度写真学校に行くという選択を取りますか?

鋤田 どうでしょう。実はこの間、写真学校で講演を頼まれたので話してきたんですが、そのときのホットな気持ちが今でも忘れられないんです。ほとんど女性だったんですが、講堂にものすごくたくさんの学生がいて、あれは楽しかったな。

今はみんな迷っている時代だと思うんですよ。

鋤田 いや、結論はね、好きなことを徹底的にやれるかどうかなんですよ。ぼくはその結果大学に落っこちて専門学校に行くことになったんですが、後悔はしていない。それがたとえ世間的には失敗だと思われたとしてもね。だからもう、自分の道を行くしかないですよね。

それが自伝に載っていた〝ワガママと取引する〟ということなんですかね? あれは名言ですよ!

鋤田 まあ、存在自体がワガママだからね(笑)。実はぼく、来年東京を離れて九州に住もうと思って、準備しているところなんですよ。今は二拠点生活。

そうですか! 地元の筑豊ですか?

鋤田 福岡市だけどね。ぼくは今84歳なんですが、あと6年で90歳でしょう? さすがに90歳は自分でもちょっとビビっちゃう(笑)。

デヴィッド・ボウイにはビビらなかった鋤田さんでも(笑)。

鋤田 もうポートレートは撮らないという風に切り替えはしていて、最近は〝水〟をテーマに写真を撮っているんです。人間にとって何が大切かというと、結局水だと思うんですよ。ただ、風景写真というわけではない。

そうなんですか? ちょっともったいないような気もしますが・・・。水の写真を見せてもらっていいですか?

鋤田 これは何年か前に大分県で写真展をやったときに、金鱗湖で撮った写真です。霧も水という発想なんですよ。

うわあ、僭越ながら、やはり構図のセンスは抜群ですね! 枯れるどころか、とても力強くて瑞々しい。

鋤田 別に考え方が変わったわけではなくて、昔の流れのままですから。ただ単に対象を水に絞っただけなんです。実はこのチャレンジには、クイーンのブライアン・メイの影響もあるんですよ。

というと?

鋤田 あの人、ミュージシャンをやりながら天文学もやってるでしょう? 最近まで知らなかったけど、何年か前に京都の天文台にプライベートで訪れて、望遠鏡にサインをしたっていうニュースを見て驚いて。

年齢に関係なくいつまでも成長し続けられるって、最高ですね。

鋤田 ぼく、母親からずっと言われ続けてきたのは「好きこそものの上手なれ」ってこと。それと「水を大切に」。実家が商売をやっていたからか、水が出るところにそういうプレートが貼られていたんですよね(笑)。

好きなことをひたすら貫いて今は水を撮っている、まさに鋤田さんそのものじゃないですか! もう完璧だなあ(笑)。

鋤田 染み込んでいるのかな。まあ、好きなことがやれていれば、これこそ幸せな人生ですよね。そういう意味ではぼく、幸せかもわかんない。

1938年福岡県直方市生まれ。父は戦争で亡くなり、化粧品や雑貨を扱う商店を営む母に育てられる。写真学校を卒業後、広告代理店「大広」やデザイン事務所「デルタモンド」を経て、1970年に独立。デヴィッド・ボウイをはじめとする数多のミュージシャンを撮影し、ロックカメラマンとして世界的な存在になる。2021年に自身の集大成と言える写真集『SUKITA ETERNITY』を発表、現在は各地でその展示会が催されている。