90年代、ゴダールに

人生を変えられたおじさんが

たったひとりで映画館

「ストレンジャー」を

つくるまでの物語

撮影・文/山下英介

筆者が青春を過ごした1990年代は、東京にたくさんあったミニシアターの全盛期。難解なヨーロッパ映画を上映する劇場にお洒落な若者たちが行列をつくり、映画のポスターやプリントTシャツが売れまくっていた時代である。ついでに言うと、パンフレットも今とは較べものにならないくらい完成度が高かった。映画は芸術であり、エンターテインメントであると同時に、ストリートカルチャーでもあったんだ。そんな時代の空気のもと映画に心を撃ち抜かれたひとりのおじさん=岡村忠征さんが、東京の菊川という街にミニシアター「ストレンジャー」をつくってしまった。このサブスク全盛期に、彼はなにを思ってこんな挑戦をしたんだろう? そして彼がつくった映画館はどんな場所なんだろう?

映画館から始まる

新しいコミュニケーション

今日はこのご時世にインディペンデントな映画館をつくるという、正気の沙汰とは思えない挑戦をしている方の噂を聞いて伺いました(笑)。オープンを控えた大変なところにお邪魔しちゃってすみません!

岡村 いや、すごく大変です(笑)。なんでこんなに大変なのかなと思ったんですけど、よく考えたらぼく、映画館とカフェ、それに雑誌を同時に立ち上げようとしているんですよ。

ざ、雑誌もですか? それはますます常軌を逸してますね(笑)。

岡村 普通の劇場ならパンフレットだと思うんですが、うちは『ストレンジャーマガジン』という80ページくらいの雑誌をつくって、そのなかで上映作品を紹介するんです。

それは定期刊行ですか? 書店売りは?

岡村 不定期刊行で書店売りは未定ですが、セレクト系のブックカフェあたりには扱ってもらおうと思って。上映作品の批評に加えてスタッフのコラム、あとはもちろん外部の書き手の方にもご執筆いただいています。今は第2号目をつくっていて、柳下毅一郎さんや山本貴光さんに書いていただくことになっています。

執筆陣も豪華ですが、スタッフの皆さんのコラムとは、素敵なアイデアですね! ちなみにカフェのスタッフと映画館のスタッフは別なんですか?

岡村 もちろん調理をする人は専任ですが、基本は同じです。うちは専属で6人のスタッフがいるのですが、全員カフェスクールに通ってもらって、日本でトップのバリスタにコーヒーの淹れ方を教わっています(笑)。

へー。カフェのスタッフと映画の話ができるって、ちょっといいですね。やっぱり皆さん、映画好きなんですか?

岡村 もちろん。うちの採用の基準は「映画と、映画を中心としたコミュニケーションが好きな人」なので、コアなメンバーは、かなりの映画通です。

その筋では有名な方がいるとか?

岡村 鈴木里実さんという業界では知られたシネフィル(映画狂)がいます。彼女は映画のワンシーンを刺繍にする〝映画刺繍〟という趣味の持ち主なんですよ。

これは結構なクオリティですね。リアルに商売になるレベルだ(笑)。

岡村 最近これが評判で、映画のノベルティグッズをつくったりしているようです。彼女が「ストレンジャー」に入るというニュースは、業界ではちょっとした話題になりました。あとは京都の出町座という名画座で働いていた方とか、神保町の矢口書店で20年勤めた方とか。なかなか面白いスタッフがいますよ。

あれ、ずいぶんお洒落なスタッフさんがいると思ったら、元ビームスの方じゃないですか! こういう方々と映画の話ができたら楽しいだろうな。

ゴダール少年が

映画館の支配人になるまで

もちろん岡村さんも映画マニアなんですよね?

岡村 そうですね。ぼくは広島出身なんですが、中学生くらいからひとりで映画を観に行ってて、最初はそれほど映画ってたいしたもんじゃないと思っていたんですよ。そんな時間があるなら、夏目漱石とか森鴎外を読んだほうがいいかな、なんて。

文学少年だったんですね。

岡村 それが18歳のときにジャン=リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』に衝撃を受けて、なぜか「これはぼくがつくった映画だ」と思っちゃったんですよ。

そのこじらせ感は90年代の青春っぽいなあ。他人事とは思えない(笑)。

岡村 そこからはもうゴダールを観続けて、彼が影響を受けたマルグリット・デュラスやジョルジュ・シムノンらの小説を読み漁り、映画に使われているフィリップ・グラスやデヴィッド・ダーリングらの音楽を聴き漁りました。そこからドイツのジャズレーベルのECMに辿り着いて、今ではECMしか聞かないくらいです。あとはタイトルロールのデザインにも影響を受けました。

90年代半ばといえば、ゴダールをはじめとするフランス映画がファッションとして大ブームになった時代。アニエス.bやトランスコンチネンツといったブランドも映画グッズをつくりまくっていたし、恥ずかしながらぼくもよく理解できないのに気取って観てました(笑)。それにしても岡村さんのハマり方は筋金入りですね!

岡村 18歳でゴダールにハマって以来、彼とその周辺にあるカルチャーにひたすら影響を受けてきたのですが、どうしても映画の仕事がやりたくなって、20歳のときに単身上京したんです。当時はSHIPSで働くモッズだったんですが、VESPAに乗っていたら車にはねられて、保険会社から50万円おりたんですよ(笑)。

20歳の若者にとっては50万円は天文学的数字ですからね。天の配剤というやつだ。

岡村 その50万円を持って、当時あった渋谷326というカプセルホテルに泊まりながら映画館をまわって、俺を雇ってくれと売り込みに行きました。でも、最初は六本木のシネヴィヴァンに問い合わせたんですが、住所不定のやつなんて雇えないって断られたんです。インディペンデントな映画を上映しているくせにインディペンデントな人間は相手にしないんだって、がっかりしましたね(笑)。今考えれば当然だし、今のぼくでも多分断ると思うんですが(笑)。

絶対に門前払いですよね(笑)。

岡村 ただ、そのなかでシネマライズという映画館だけがぼくを雇ってくれて、もぎりのバイトをはじめました。

90年代後半のシネマライズといえば、ウォン・カーウァイの『天使の涙』や、『トレインスポッティング』で大行列をつくった、渋谷系カルチャーの総本山みたいなミニシアターですよね! 私も大変お世話になりました。

岡村 ぼくが勤め出した1997年は、『ピーター・グリーナウェイの枕草子』がかかっていましたね。まわりはシネフィルばかりだろうし、明日からでも自主映画を撮れるかな?なんて気持ちではじめたんですが、ぜんぜんそんなことなかったんです。普通の大学生のバンドマンとかが働いていて。

まあ、そこはアルバイトですからね(笑)。

岡村 ここでもぎりし続けても、映画の仕事はできないぞと思っていたところに、東京国際映画祭のスタッフとして短期バイトする話があったので、すぐにそこで働きだしました。それは当然3ヶ月で終わっちゃったのですが、アルバイトのくせに打ち上げのパーティでアッバス・キアロスタミ監督に堂々と話しかけているところをKUZUIエンタープライズの社長に面白がられて、引っ張ってもらいました。

おお、ここでついに映画業界のど真ん中である配給会社に行くわけですね!

岡村 でも、どうしても映画づくりの現場で仕事がしたくて、KUZUIもやめて黒沢清組に入りました。それから20代後半まで様々な現場で働いたのですが、映画制作の現場って基本的には肉体労働ですから、そこも自分の求めていた世界ではなかったんです。それで2000年代半ばくらいにいったん映画の世界からは離れて、阿佐ヶ谷の家賃2万7000円のアパートに住みながらMACを買って、独学でデザインの勉強をしはじめました。

あ、まったく畑違いのデザイナーに転身されるんですね!

岡村 そこからさっきのゴダールのタイトルロールと話がつながるのですが、彼の作品で使われるタイポグラフィーは、1950年代に流行ったスイスタイポグラフィーから大きな影響を受けていることがわかった。それらを研究していくうちにどんどんデザインが楽しくなって、35歳のときに自分のデザイン会社を立ち上げるんです。以来映画の世界とはまったく関係なく、デザインを通じたブランドのコンサルティングを中心に活動してきました。ぼくは高卒なんですが、大手企業の重役たちと渡り合うために、MBA(経営学修士)も取得しましたよ。

もぎりのバイトからMBAですか! ゴダールとの出会いまでは同世代として理解できますが、その後の人生が激動すぎるなあ(笑)。

ブランドとしての映画館って?

岡村 そんなわけで12年ほどこの仕事を続けてきたんですが、昨年、45歳になったときにふと思ったんです。お客さんのブランドのお手伝いじゃなくて、自分のブランドを立ち上げたいって。

ブランド、ですか。

岡村 今までぼくはB to Bのビジネスをやってきて、代々木に100平米のオフィスを構えて多くの社員を雇っていたわけですが、コロナ禍によって出社することもなくなって、急に虚しくなってしまった。それでちょこちょこ近所の古着屋さんに通うようになったのですが、スモールギャザリングなコミュニケーションというか、好きな洋服をテーマに5分、10分くらいのお喋りをする日々が無性に楽しかった。そして、自分もそういう空間をつくりたいと思ったんです。

岡村さんにとって、その空間が映画館だったと。

岡村 ワーカホリックなのでこの10年映画なんて1本も観ていませんでしたが、コロナ禍によってシネフィルに復帰しちゃって(笑)、月に30本は観るようになっていました。つまり自分にとって努力ではなくて夢中になれること、そしてある程度の知識や経験を持っているのが映画だったんです。ともあれぼくの映画界でのキャリアなんてただのバイトだったし、人脈だってほとんどない。なので最初は漠然としたアイデアだったんですが、その後一般の人が入れる試写会に行ったときに、30席くらいの小さな試写室を見て、これならぼくもできるかも、と思いました。それから今年の2〜3月くらいに、アテネフランセ文化センターの堀三郎さん、ポレポレ東中野の大槻貴宏さん、ユーロスペースの北條誠人さんをはじめとする20人くらいの方々に、映画館つくりについてヒアリングしたんです。

数年単位の話かと思ったら、なんだか意外と最近の話なんですね(笑)。一点突破というか、すごいパワーだな。

岡村 コロナになってから年に100回くらい映画館に通って気づいたんですが、一度だって古着屋さんみたいに、「今日の映画どうでしたか?」とスタッフに聞かれたことがない。だいたい制服を着た係員がいて「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」の世界です。でも今の世の中って、アップルストアにせよ、スターバックスにせよ、もっと仲間意識をもったオープンマインドなコミュニケーションが、ホスピタリティになる時代ですよね? エースホテルなんて、ジーンズにパーカー姿のスタッフがお客さんの荷物を運んで、夜7時を過ぎたらロビーにクラブミュージックがガンガン流れているじゃないですか。それでいて、宿泊料はマンダリンオリエンタルとそう変わらない。

なるほど〜、映画館にそのノリを当てはめると! それは今までにない考え方ですね。

岡村 でも、従来の業界の方々が重要視するのは、やはり「立地・上映環境・料金」の3点。スタッフとお客さんのコミュニケーションとか映画館のブランド化という概念は、あまり念頭にないわけです。ぼくはそれを知って、逆にこのコンセプトはいけるな、と思いました。アパレルや飲食ではすでに常識になっているのに、映画館だけはやっていなかったんです。

いや、すごいなあ。単なる映画マニアの夢物語じゃなくて、確固たるビジネスとしての根拠をもとに映画館を始めるわけですね。とはいえ、世の中的には映画館がどんどんなくなっている時代なわけですから、周りの人はみんな止めますよね?

岡村 そうですね。うちの妻も寝耳に水でした(笑)。ぼくの勝算としては、映画館という場所を、現代的なスモールギャザリングなコミュニケーション空間にアップデートすれば、新しい価値を生み出す場になれること。そして映画好き以上シネフィル未満であるぼくが観たい映画を編成すれば、お客さんは来ると思ったわけです。しかしここで誤算が生じたのは、映画館って、そう簡単にかけたい映画をかけられるわけじゃなかったんですよ。

それはどういうことですか?

岡村 やっぱり映画館って、配給会社さんとのコネクションとか、バイイングパワーがないと、自由な編成ってできないんですよ。その点ぼくはコネクションはないし、この映画館は49席だけ。つまりバイイングパワーが極めて小さいわけです。なので今はまだ、配給会社さんの作品は調達できていません。こけら落とし作品のゴダール特集も、フランスの映画会社Gaumont(ゴーモン)から代行手続きを通じて直接買っているんです。

配給会社ってのは、ファッションビジネスにおけるインポーターさんみたいな存在なんですね。てことは海外から直接買い付けすれば、洋服みたいに安くなるんですか?

岡村 いや、ぜんぜん。むしろ高くなるくらいですが、そのかわり好きな作品が買えますから。

映画の配給システムのことはまったくわかりませんが、やはりインディペンデントなシアターが参入するのは難しいものなんですか?

岡村 金額は作品規模によってピンキリですが、そもそも簡単にはかけさせてくれないことが多いです。大手はまず相手にしてくれない。あとは「こういうお話は初めてなので、まずは御社の信用調査から・・・」なんて調子で、その後まったく音沙汰がなかったり。

ちょっと排他的な世界ではあるんですね。

岡村 それもありますが、やっぱり座席数=集客力なんですよね。映画の配給ビジネスって売り上げのパーセンテージ(歩率)か、1日いくら(フラット)のどっちかなんですが、基本的に配給会社は歩率かつお客さんが入る劇場とやりたいわけです。ただ、うちは席数が少ないので、なるべくフラットで確実に利益を出したい。でもそういうのは普通はちょっと嫌がられるんですよね。

それでも寝かせておくよりは、かけたほうがいいのに。

岡村 本当はそうなんですけど、コネクションの世界でもありますし、慣例的にうちがかけている間は同エリアの他館には作品を提供できないわけで、配給会社さんにもそれなりにメリット/デメリットがあるんですよ。それに、過去に杜撰な営業で問題を起こしたミニシアターもあるので、慎重にならざるを得ない事情もあるんだと思います。だから結局、うちでかけると話題になるといった、別のバリューを与えられる映画館になるしかないんですよね。

ここで上映されると、Amazon PrimeやNetflixで観る人が増える、みたいな。でも、90年代のミニシアターってそういう場所でしたよね。

岡村 そうですね。それでもワーナーやディズニーあたりは難しいでしょうね。現状では、日本の大手もどれだけ取り引きをしてくださるか・・・未知数です。

てことは、日本やヨーロッパのインディペンデントな作品が中心になってくるわけですね。ゴダール特集の買い付けもやっぱり苦労されたんですか?

岡村 Gaumont社はナイスアイデアと言ってくれました。ただ金額は高かったので、うち以外はやらないでしょうね。ぼくはこけら落としはゴダール以外やりたくなかったし、立ち上げの広告費だと思って、まあ採算度外視です(笑)。

厳しい世界だなあ。しかし、普通だったらまずは出資してくれる投資家や企業を探しそうなものですが、このビジネスって岡村さんの自己資本ですよね? とても考えられませんよ!

岡村 いや、ぼくはただ単に映画館をつくりたかったわけじゃなくて、自分のブランドを立ち上げたかったので、出資を募るなんて考えもしませんでした。ぼく自身の世界観を貫けないのであれば、意味がありませんから。まあ、コンセプトこそ現代的なコミュニケーションですが、ぼくの映画の嗜好はある意味クラシックなシネフィルそのものだし、単純に編成について他人から口出しされたくなかったんですよ(笑)。

新しいビジネスとセンスでパッケージしていても、作品のラインナップは趣味性全開ですよね。同じゴダールでも一般ウケしそうな『勝手にしやがれ』じゃなくて、いきなり80〜90年代の作品を特集しちゃうくらいだし。なんて一筋縄じゃいかない人なんだ(笑)。

岡村 しかも現代の映画業界は労働問題が大きなテーマになっているので、うちはホワイトにやっているんです。スタッフはほとんど正社員ですよ。なので映画単体では、何度計算しても絶対に採算が取れません。カフェや物販も含めて、ようやくビジネスとして成立するんです。

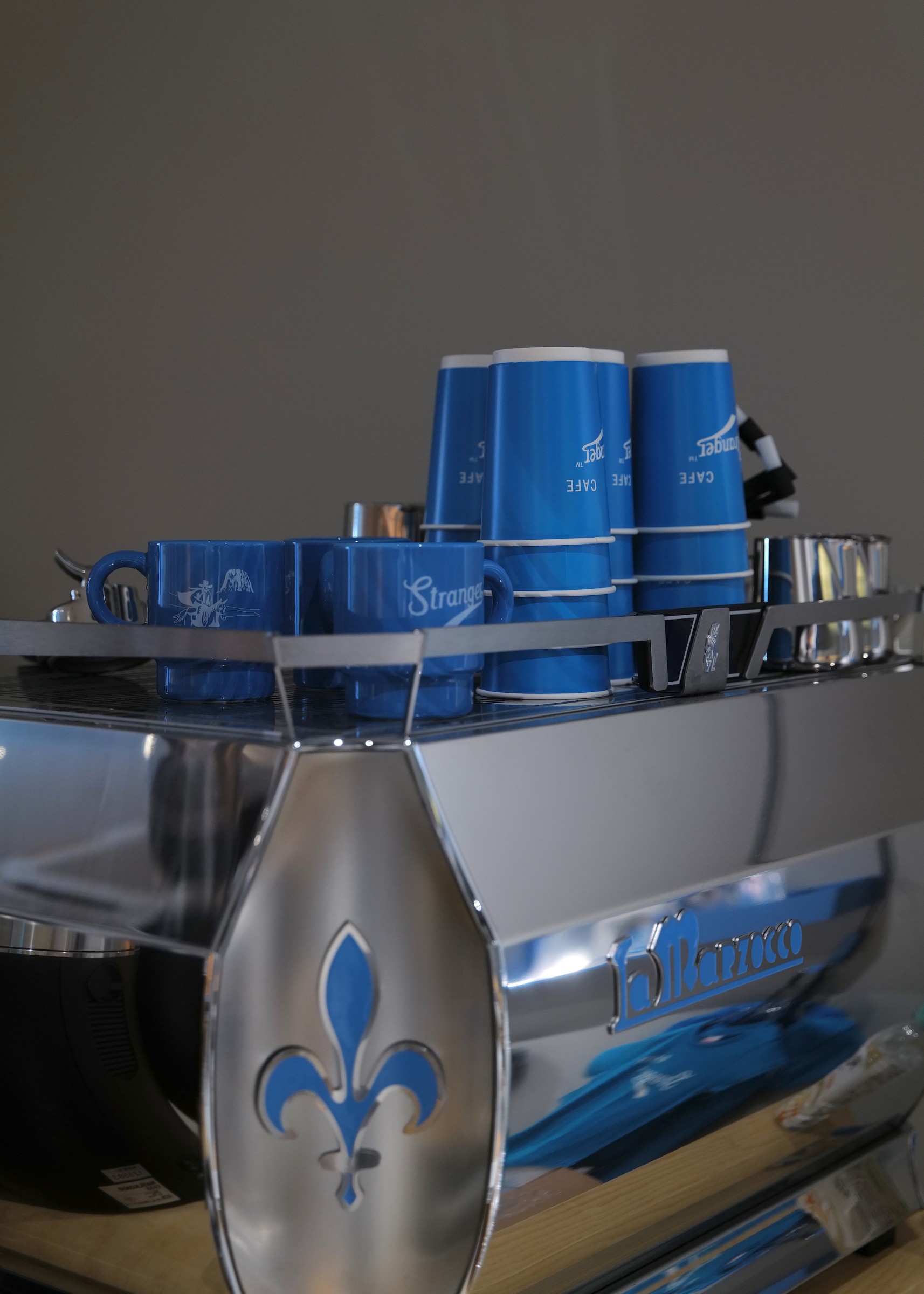

ビジネスを成り立たせるためには、ブランドとしての確立が不可欠なわけですね。でもそのあたりはさすがにデザイナー出身。ロゴはもちろん、スカイブルーを基調とした内装やグッズも、かなり魅力的ですよ。

デザインコンサルティングを手掛けていた岡村さんならではの、お洒落なグッズの数々。今後はアパレルブランドとのコラボレーションも考えているとか。

岡村 ぼくが地元の広島に帰ると、ディスクユニオンのお店はないのに、ロゴ入りのトートバッグを持っている人がいるんですよ。それってディスクユニオンが、アナログレコード好きの間でひとつのブランドになっているということですよね? 「ストレンジャー」もミニシアター好きの間でそういう存在になれたらいいな、と思っています。ともあれ悠長にはしていられない。あと3年が勝負です!

『ぼくのおじさん』も同じインディペンデント媒体として、人ごとじゃありません。ぜひ応援させてください!

【追記】

・・・そんなお話を伺った数日後、しかも「ストレンジャー」のこけら落としである9月16日を3日前に控えて、奇しくも岡村さんの人生を変えた存在である、ジャン=リュック・ゴダールの死が報じられた。今岡村さんはどんなことを考えているんだろう? 開館前日に催された内覧会のタイミングで、彼からコメントをいただいた。

ぼくはもうずっと前から、毎朝目を覚ましては、ゴダールが今日死んでしまうかもしれない、という恐れを抱いていました。ですからある意味では来るときが来た、という感覚なのですが、それでも訃報に接したときは作業に手がつかず、小一時間は放心してしまいました。ただ、だからといってその死に便乗して安易な急ごしらえの追悼企画をするつもりはありません。予定どおり粛々と上映するのみです。ゴダールに出会った日は、ぼくにとって第二の人生が始まった日です。ですからこれから、また新しい自分の人生がはじまるんでしょうね。

・・・もしかしたら映画館って、人生における大切な気づきを与えてくれる、「ぼくのおじさん」との出会いの場所なのかもしれない。現実世界でユロ伯父さんや寅さんのような存在がまわりにいなくても、ぼくたちには映画がある! きっとこのミニシアターからも、1本の映画によって生き方を変えられてしまった、岡村さんのような若者が生まれるのだろう。たとえ理解できなくても退屈でも、映画館で過ごす2時間は、きっと君たちになにかを与えてくれるはず。それが「ストレンジャー」のようなコミュニケーション空間なら、なおさらだ。ネトフリでは得られない出会いを求めて、若者たちよ映画を観よう!