トレンディドラマから

時代劇まで。

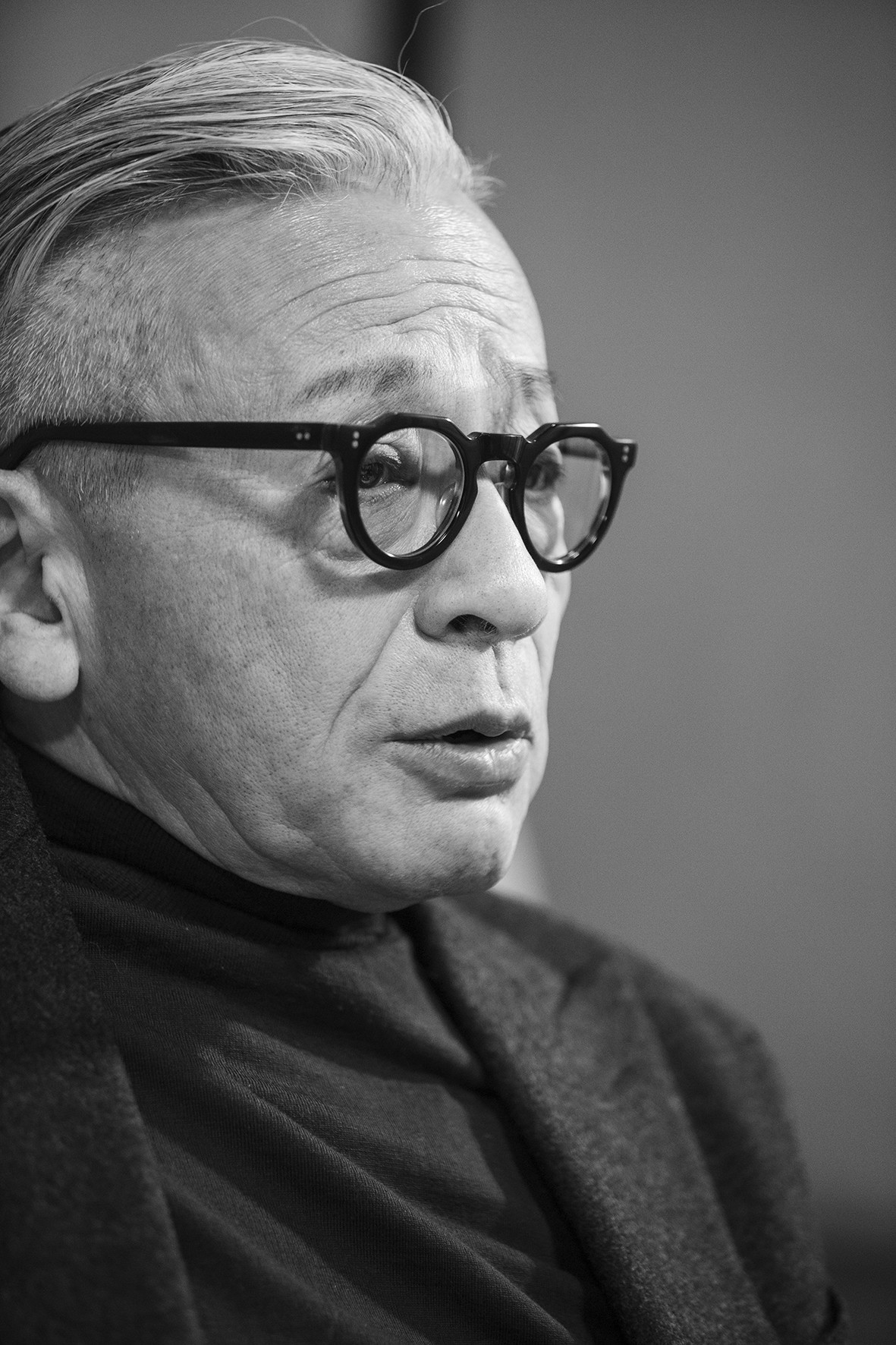

演出家・河毛俊作が

守り続けた

純情という価値観(後編)

撮影/高木陽春

文/山下英介

池波正太郎さんの『仕掛人・藤枝梅安』の映画を監督した、河毛俊作さんへのインタビュー、第二弾! 今回は東京で生まれ育った生粋の街っ子である、河毛俊作さんの美学に迫った。トレンディドラマって、いったいどうやって生まれたんだろう? そしてどうして最近の河毛さんは時代劇に熱中しているんだろう?

演出家・河毛俊作の原風景は

フランス映画にあった

前編はこちら!

話はコロッと変わりますが、河毛さんのような方がどうしていわゆる映画の道に進まず、テレビ局でご活躍されていたのか、不思議といえば不思議なんです。きっとディープな映画少年だったんですよね?

河毛 ああ、ぼくはいわゆる映画少年ではなかったんですよ。どこかの大学の映画研究会に入って8ミリカメラをまわすとか、そういう嗜好はなかった。いったい何がしたかったんだろうなあ・・・。

でも、映画はお好きだったんですよね?

河毛 ある意味ではファッションから映画に入ったのかもしれない。初めてクロード・ルルーシュの『男と女』(1966年)を観たときに、なんて格好いい映画なんだと思ったよ。砂浜に真っ赤なマスタングで乗り付けて、サングラスかけて葉巻をくわえているジャン=ルイ・トランティニャンの姿は今見ても異常に格好いい。あとはジャン=ピエール・メルヴィルやジョゼ・ジョヴァンニ、ロベール・アンリコあたりのフィルム・ノワールね。多分、普通に映画監督を目指す人とは少し違う、そういうところから自分の映画体験は始まったんだよね。

そして、そういう作品をつくりたいと。

河毛 まあ、なんとなくね。でもぼくが就職した1976年って、日本映画界がすごく衰退していた時代なんです。どこも人を雇わないし、撮影所はどんどん解体されていくような流れにあって、ぼくは食っていくためにテレビ局に入った。そこでジタバタしていたら、いつかドラマくらいは撮れるようになるかな、と。それが正直なところです。フジテレビに入ったのは、当時自宅から近かったという理由もあるけど(笑)。

昔は新宿区の河田町でしたからね(笑)。しかし面白いのが、映画でいう「監督」が、テレビだと「演出」になるんですよね? 違う仕事なんですか?

河毛 いや、基本は同じです。テレビドラマって、創成期は4台のカメラで同時に撮って生放送するスタイルだった、状況的に演劇に近かったんです。それで演出と呼ばれるようになったんじゃないかな。最近はテレビでも監督と呼ばれるようになりましたが。

なるほど。河毛さんは当然最初からドラマ演出のお仕事をされたんですよね?

河毛 いや、2年間は編成管理部という部署に配属されて、製作費の計算をしていました。そこから当時子会社だった制作部門に、出向という形で行くことになったんです。

やっぱり当時は映画と同じように、ドラマ制作の仕事も強烈な体育会だったんですか?

河毛 いや、深作組とか若松組とかほどじゃないにしても、強烈でしたね。

かなり河毛さんもしごかれた?

河毛 まあ、別に恨みに思ってもいないし、後悔もしていないけれど。ただぼくは、昔の現場はすごかった的な話は、あまり好きじゃないんだよ。それってどこか自慢めいているでしょ? なるべくそういうことは言わないようにしている。

河毛さんご自身はそういうタイプではないですしね。

河毛 もちろん殴ったりはしていないけれど、相手がどう感じるかはわからないじゃないですか。こちらはそういうつもりじゃなかったとしても、人を言葉で傷つけたことはあったと思います。ただ、この世界いろいろあるけれど、遅刻だけはダメでしょう。だってぼくたちの仕事、時間が勝負だもん。日が沈んだら撮れなくなるでしょ? だから遅刻はダメ。

心に刻みます(笑)。ちなみに河毛さんには、師匠というか監督というお仕事において影響を受けた人っているんですか?

河毛 ぼくは師匠という存在は持たずに生きてきた人間なんです。そういう仕事ではないような気がしたんで。でも、その背中を見ながらやってきたのは杉田成道(すぎたしげみち)さんかな。

『北の国から』の演出をされた方ですね! そしてぼくの大好きなドラマ『ライスカレー』(1986年)では、ご一緒に演出をされているという。

河毛 本当にすごい人で、『ライスカレー』で初めて杉田さんの下についたときは、俺はこの世界でやっていけるのかって、深く考えさせられました。ある意味では反面教師というか、この人と全く別のことをしなくては生き延びることはできない、と教えてくれた人ですね。今でもお世話になっていて、酒も飲むし仲はいいと思っています。

トレンディドラマと

シティポップの関係

そうした体験から河毛さんは、1980年代後半に〝トレンディドラマ〟という概念を生み出すわけですね! 製作者の観点からいうと、あのブームって流れに乗ったのか、仕掛けたのか、どっちなんですか?

河毛 プロデューサーがどう思ったのかはわからないけれど、ぼくが考えたのはシティポップのドラマ版なんですよ。

シティポップのドラマ版!

河毛 1970年代に登場した「はっぴいえんど」や山下達郎さん、松任谷由実さんといったミュージシャンが、80年代に入ってからは、〝現在において〟シティポップと呼ばれている音楽をつくり始めていた。それが決定的だったね。洋楽で育った若いミュージシャンたちが、突き抜けたテクニックとセンスで、従来の歌謡曲という枠組みをブチ壊した。ドラマの世界でも、同じようなことができるんじゃないかと思ったんです。当時の歌詞を読んでみると、あれは現実ではなくて架空の東京でしょう。あの時代の若者たちが望んでいた東京。そのドラマ版が、初期のトレンディドラマだったんです。本当いうと、当時の東京ってあんなお洒落じゃなかったし、あんな暮らしをしている人はほんの数パーセントに過ぎなかった。

ぼくは当時小学生だったので、大人になったら20代でもああいう暮らしができるんじゃないかと信じていましたが、彼らが住んでいる家って、家賃30万円以上するんですよね(笑)。でも最近Twitterを見ていると、あの描写を大真面目に信じて「当時の日本人は豊かだった」という人がいるので、時代の流れを感じます。

河毛 それを大真面目に捉えるかどうかは別として、トレンディドラマやユーミンの音楽があれほど受け入れられて、大衆的な存在にまで広がったということは、日本人の多くがああいう生活、雰囲気を夢見ていた時代があったことは間違いないんだよ。東横線沿線に住んで、山手のドルフィン(横浜のレストラン)に行って、ハマトラの服着て、みたいな。それがバブルが崩壊した瞬間から、全部幻想だったじゃん、ということにされて、以来ヤンキー文化の揺り戻しがいまだに続いているというのが今の日本だね(笑)。

確かに、あれは実をいうと日本人の文化的素養をかつてないほどに高めたムーブメントだったのかもしれませんね。でも、河毛さんはそういうトレンディドラマ的生活をしていた数パーセントのうちのひとりだったんですか?

河毛 子供の頃から街で遊んでいたから、多少はそういう生活に近かったかもしれない。ただ、ぼくがしょっちゅうニューヨークに行ったり、フランス料理を食べているみたいなのは誤解。ドラマの中でもそんなことはやっていないし。ファッションにしても、確かにエルメスは好きだけれど、自分が興味を持っているのは、ラグジュアリーという概念じゃなくて、職人文化の延長線上にあるものなんだよね。まあ一種のオタクだったのかも。

実は河毛さんが演出されたトレンディドラマって、そういうマニアックな要素がたくさん散りばめられているんですよね。1988年の『抱きしめたい!』にしても、主題歌こそ「カルロス・トシキ&オメガトライブ」ですが、実は劇伴は「ピチカート・ファイヴ」だったりして。ああいうのはご自分で決められていたんですか?

河毛 もちろん。当時は誰も「ピチカート・ファイヴ」なんて知らなかったよ。実は南青山の骨董通りにあったレコードショップ「パイドパイパー・ハウス」で知ったんだけど。

かつて「シュガー・ベイブ」のマネージャーだった長門芳郎さんが店長を務めていた、伝説のレコード店ですね! 1989年に閉店してしまったので、残念ながら行ったことはありませんが・・・。

河毛 そう。それに対して「カルロス・トシキ&オメガトライブ」を使ったのは、大多亮(おおたとおる)くんというプロデューサーだった。彼は後年、フジテレビを代表するヒットプロデューサーになった男。自分の世界にこだわるぼくとは違った感性を持っていて、そういうふたつの素養が混じり合ったから、あのドラマは成功したんだろうね。ぼくは経営者としての才能はまったくなかった(笑)。だからいまだに路地裏で自分の好きなものだけ集めた小さな店を、細々とやっている感じです。

なるほど、演出家・河毛俊作とはクセの強い洋品店の店主だったと(笑)。しかしトレンディドラマのルーツには、そうしたサブカルチャーが息づいていたんだなあ・・・。

河毛 最初はそうです。少なくともぼくはそのつもりで始めましたから。

ブームの過熱期である1991年につくられた『東京ラブストーリー』には、サブカルチャーやファッションの匂いは皆無ですもんね(笑)。でも、よく考えたら1990年代までのフジテレビって、ドラマにもバラエティにも、多分にそういうサブカルのムードを漂わせていましたよね。とても尖っていて格好よかったです。

河毛 そういう文化の寿命は短いんですよね。だから面白かったともいえますが・・・。

グッチのスーツに宿る

無意識の美

しかし、最近のテレビドラマの衣装って、俳優さんがみんな化繊のダボダボストレッチスーツとか着ていて、がっかりしますね。しかも男性も女性も似たようなスタイルだったりして。

河毛 今や女性も昭和のオッサンみたいな2タックのズボンをはいて、だぶっとしたツイードのコートとか着て、サンダル履きだからね(笑)。まあ、あれはいわばジェンダーレスの結果かもしれない。男性がワンピースを着る時代にはなかなかならないけど、女性が昭和のオッサンみたいな格好をするのはあっという間だったと(笑)。

確かに、最近は男性も女性もセクシー的な価値観を恐れているような気はすごくしますよね。その点、河毛さんのドラマに出てくる男たちはみんなセクシーですよね。1997年のドラマ『ギフト』は、その真骨頂というか。木村拓哉さんが着ていたスーツは最高だったなあ。全盛期のジュリーを彷彿させるほどに。

河毛 本当に美しかったですね。木村さん。あのドラマで彼が着ていたのは、トム・フォードがデザインするグッチのファーストシーズンだったんです。ただ主人公はファッションになんて全く興味がないから、それを格好つけて着ていたわけじゃない。雇い主から与えられた、単なる制服として着ていたんです。セクシーさって、えてしてそういう無意識の中から生まれてくるから、ファッションって怖いよね。そもそもぼくの知る限り、女にモテようと思って服を着ている男がモテたためしはない。

それは真理ですね(笑)。それにしても、ブライアン・フェリーの主題歌といい、あのドラマは神がかっていましたね。

現代の格好よさには

〝純情〟が足りない

半世紀近くにわたってテレビや映画業界で格好いい作品を撮り続けてきた河毛さんですが、きっとたくさんの格好いい人にも出会ってきたんでしょうね。

河毛 今はなき緒方拳さんは別格だけど、岩城滉一さんも格好よかったな。初めて会ったときはフラノの2タックのパンツに真っ白なシャツを着ていた。その後一緒に仕事するときは、スエードのサファリシャツにベージュのリネンパンツ。彼の装いは清潔感と不良性がいい具合に混じり合っていた。あとは堺正章さんもお洒落です。あの方は達人!

堺さんのウェルドレッサーぶりは有名ですが、河毛さんも若い頃からキャンティに出入りされていたということは、その界隈の方々とも親交があったんですか?

河毛 思い返せば、ムッシュ(かまやつ)には大学生の頃から可愛がってもらってたから。なんか変なガキがいるぞって、面白がってくれていたのかもしれない。1970年代、あの世代の方々は、ぼくたちのような若い連中を引き上げてくれたんですよね。

やっぱり昔から目立っていたんですね。しかし河毛さんにおける〝格好よさ〟の概念って、とても幅広いですね。江戸文化あり、昭和あり、トレンディあり、ストリートあり、と。そこがすごいです。

河毛 たったひとつ共通するのは、男の格好よさに絶対必要なのが、〝純情〟だってこと。世の中に対して、どこかこなれていないというか。ぼくが最近の若いIT長者みたいな人たちに違和感を覚えるのは、それがないからだと思う。そこには純情で無骨な痛々しさが存在しない。

妙に世慣れてスマートというか、効率の悪いことを全否定する文化ですよね。

河毛 ITビジネスって便利だけど、どこかで人を思考停止させてしまう怖さがある。突き詰めれば、教養なんて面倒臭いものがなくても〝スマホさえあれば〟という、ドラッグビジネスだと感じてしまうのは、ぼくが老人だからでしょうか・・・。

そのほうが養分にする上では都合がいいわけですからね。

河毛 そう。つらい修業とか偉そうなカルチャーなんていらないからという。それこそロボットが撮るからカメラマンなんていらねえよ、みたいな感じじゃない(笑)。

カメラマン 師匠の立木義浩さんに厳しく育てられたぼくとしては、それはとても困ります(笑)。

それに対して今回の作品なんて、まったく正反対の世界ですよね。

河毛 職人がつくったもの、人間によって磨き上げたものの意味を感じてほしいよね。

本当の豊かさ、

貧しさってなんだろう?

この間、三國清三シェフの自伝『三流シェフ』を読みました。三國さんは札幌グランドホテルでシェフとして活躍していたにも関わらず、帝国ホテルに就職してからは皿洗いにまわされて、2年も鍋を磨いていたそうです。現代の価値観でいうと、そういう時間が単なる無駄と切り捨てられちゃいそうで、少し怖いんですよね。

河毛 三國さんは北海道・増毛のご出身ですよね。あの本の大きなテーマは〝貧しく育った人間は高級料理店のシェフになれるか?〟という点にあると思う。三國さんの子供時代はとても貧しかったけれど、地元の豊かな漁場で採れる海産物をたくさん食べていて、それで自分の舌はつくられた、と仰っている。そこがすごく大切で、人工的な味だけでつくられた舌はぜんぜんダメなんです。これからの時代、池波さんが愛した伝統的な味が守られていくのかどうか心配です。

それは確かに仰るとおりです!

河毛 それこそ池波先生が子供だった頃は、東京でも毎朝イワシが山ほど採れて、庶民がそれをツミレにしたり刺身にして朝飯を食べていたとかいう話を、昔の年寄りから聞いた。貧しくてもそういうものを食べていたら、舌はちゃんと育つんです。ぼくたちが育った時代がギリギリで、今の子たちには、悲しいかなそういう環境がないからかわいそうですよね。今は秋刀魚すら高級魚になってしまったし・・・。

味覚もそうですが、今は芸術作品の鑑賞までも携帯で済ませちゃうような時代だから恐ろしいですよね。しかしそんな大変な時代の中、河毛さんがこれからチャレンジしたい作品ってなんですか?

河毛 もちろん梅安もまだ撮りたいけど、どうしても撮りたいのが、終戦直後の日本の話なんだよ。これをエンターテインメントでやらなくちゃいけないような気がする。昭和20年から27年くらいの占領下の時代にあったことは、どこを切り取っても今の日本人にとって重要なことだし面白いのに、なぜか日本人はそこをスルーしてきたんだよね。たとえば昭和20年8月16日の警察はどういう気持ちとモチベーションで任務に就いていたのか? 戦争に負けて国民は茫然自失、そこらじゅう焼け野原、政府もほとんど機能していなくて、それでもまだ俺たちまだ警察やるの?みたいな話じゃない。

ほぼアナーキー状態だし、そもそも給料が出るのかもわからない(笑)。それは面白そうだなあ。しかし近年の河毛さんが時代ものを多く撮っているのは、何か理由があるんですか?

河毛 年齢のこともあるけれど、心底面白いんですよ。一見制約も多いように見えるけど、時代劇のほうが今のぼくには、色々なことを自由に発想できるんです。日本独自のエンターテインメントとして、世界に発信できればと思うんですよね。

確かに藤枝梅安はゼロコンプライアンスだし、世間的なモラルは超越してますね(笑)。しかし河毛さんほどの人でも、コンプライアンスには苦しめられているんですね。ヤクザにシートベルト締めさせるみたいな。

河毛 そりゃそうですよ。ぼくだけの問題じゃないですから。まあヤクザもつまんないことで捕まりたくないだろうから、今はシートベルトくらいはしてるんじゃないですか(笑)。

しかし1952年生まれの河毛さんがいまだに現役バリバリで、そういう目の前の問題に向き合っているのは、ある意味では素晴らしいことですね。ぼくがうらやましいのは、映画監督って100歳までできることなんです。新藤兼人監督にしても、鈴木清順監督にしても、80歳を超えても映画を撮り続けたし、歳を重ねるごとに魅力を増していったじゃないですか。

河毛 まあ、もちろん魅力の質は変わっていくけど、可能性があるってことは言える。可能性があることこそが、人生の喜びだと思うので。自分の体力が続く限りやりたいと思いますよ。

THE CLASIKのコートにユーゲンのスーツという今日の着こなしひとつとっても、河毛さんの瑞々しい感性が伝わってきます(笑)。いやあ、こういう先輩がいると、これからの人生に希望が持てるなあ。今日は本当にありがとうございました!

河毛 ありがとう。じゃあ、ぼくはこれから近所の「竹むら」で粟ぜんざいでも食べていくから。

- 仕掛人・藤枝梅安

池波正太郎の生誕100周年を機に、『鬼平犯科帳』や『剣客商売』と並び語られる傑作短編小説シリーズが久しぶりの映像化。河毛俊作監督のもとに、豊川悦司や片岡愛之助、佐藤浩市、天海祐希といった豪華キャストが結集している。2部作による構成で、PART1は現在公開中、PAR2は4月7日から公開予定。ぜひ2作続けて観てほしい。

©「仕掛人・藤枝梅安」時代劇パートナーズ42社

- 鳥すきやきぼたん

明治30年に創業した、日本でも珍しい鳥すき焼きの専門店。備長炭を使い鉄鍋で炊きあげる鳥すきは、世界中誰でも顔がほころぶうまさだ。店舗は昭和初期に建てられて戦災を免れた、入母家造りの歴史的建造物。界隈の風情も相まって、決して忘れられない食体験になるはずだ。

電話/03-3255-0577

営業時間/11:30〜21:00

定休日/日曜日

1952年生まれの演出家。慶應義塾大学卒業後、1976年にフジテレビに入社し、30年以上にわたって、同局の人気ドラマ作品を多数演出する。代表作はたくさんありすぎてこの欄では書ききれない! 近年では社会派作品や時代劇を数多く手掛けており、『仕掛人・藤枝梅安』の2部作はその集大成といえる。