あの日、B-29は

ピンク色に染まってた。

アイビーの生みの親

くろすとしゆきが

軍国少年だった頃

撮影・文/山下英介

日本におけるアイビーファッションの立役者として世界的に知られる、服飾評論家のくろすとしゆきさん。1934年生まれの彼は、第二次世界大戦下の東京を知る貴重な人物でもある。くろすさんに伺いたいことは山ほどあるけど、あえて今回は戦争体験に焦点を絞ったインタビューをお願いした。今やアメリカでも注目されるようになった日本発のアイビーやトラッドファッションが、どんなふうにして日本に根付いたのか? その根っこだけは知っておいてもらいたい。

くろすさんが体験した

80年前の東京

今日はアイビーの生みの親のひとりであるくろすとしゆきさんに、あえて戦争のことを伺いたいと思います! くろすさんは1934年生まれ。今やファッション業界でも、戦中のことをリアルタイムで語れる方はほとんどおられませんから。

くろすとしゆき いろんなこと覚えてるよ、俺は。この歳になると、昨日のことはすぐ忘れちゃうのに、昔のことはまるで昨日のことみたいに克明に覚えているんだ。だからなんでも聞いてください。

くろすさんは文京区の大塚生まれなんですよね? 当時このあたりはどんな場所でしたか?

くろす 今は文京区と呼ばれているけど、俺にとっては小石川区って名前のほうがなじみ深いかな。このあたりはほとんど空襲で焼けちゃって、昔とは全く違う街並みになってしまった。俺が生まれた周辺は俗にいう山の手だから、静かな住宅地だったよ。

ものごころついたときにはもう戦争が始まっていたんですか?

くろす 俺がお茶の水付属小学校に入った年(1941年)の12月に戦争が始まった。

昭和モダンとか言われていた、戦前の豊かな時代の記憶はあるんですか?

くろす もうないね。ただ、明治生まれの親父は商社に勤めていたから結構お洒落で、いつもカッコいい人だったよ。真夏はいつも白麻の三つ揃いを着て、水玉の蝶ネクタイにパナマハット、白の靴。もう決まっているんだ。あの頃の宴会って今と違って座敷でやるから、毎晩ズボンがぐちゃぐちゃになるんだよね。だから2着の麻服を取っ替え引っ替えしながら着て、お袋が毎日アイロンをかけていた。

アイロンは炭を入れるようなやつですか?

くろす いや、さすがに電気のアイロンだったよ。冷蔵庫だってあったし(笑)。

す、すみません(笑)! 戦争の前後にも、そういう今とさほど変わらない日常があったんですね。

くろす でも、俺が小学校に入ったときはもう隣組で回覧板の時代だよ。すでにプロ野球でも横文字(英語)は使えなかった。よく親父が家から近い後楽園に連れて行ってくれたんだけど、ジャイアンツは「巨人」で、タイガースは「猛虎」とユニフォームに書いてあった。まあ、俺はそれほど野球好きじゃなかったけど、球場に行くとアイスクリームを買ってもらえるんで、それに騙されて行ってたんだけどさ(笑)。確か「アイスマック」って呼ばれてたけど、筒状のアイスのまわりにチョコレートをコーティングしているやつが美味くてね。

当時からアメリカや海外の文化に対する憧れは強かったんですか?

くろす いや、なかったね。俺はもう典型的な軍国少年だったから、アメリカなんて鬼畜米英だよ。少年飛行学校に入って、飛行機乗りになりたかった。

護国寺の墓地から眺めた

空襲とB-29

今からは全く想像もつきませんね・・・。でも、東京は空襲がすごかったと聞きますし、そんな日常もすぐに終わってしまうんですよね?

くろす いや、東京が危なくなったのは終戦の前の年、昭和19年の後半くらいからだよね。クラスメイトは自分の田舎に疎開して行ったんだけど、うちみたいに田舎のない家庭の子供は学童疎開っていって、学校がひとまとめにして疎開させたんだ。だから俺たちは学校の農園があった久米川(現在の東京都東村山市)に行った。農機具をしまう倉庫を改装しての共同生活が始まったんだ。

東京都内ですか。疎開先としては意外と近く感じますね。

くろす 当時の北多摩郡は、雑木林に囲まれた田舎だったから、そっちのほうまでは空襲はこないと思っていたんだよ。でも、一般にはマル秘だったんだろうけど、近くに陸軍の兵器貯蔵庫だか補給所があったせいでB-29が飛んできて爆弾を落とすようになった。そのうち危なくなって、もっと田舎に再疎開することになったのが昭和20年の3月。でも親が遠いところに行かなくてもいいっていうんで、俺は大塚の家に戻ったんだ。もう学校はないし、毎日マンガの本を読んだりして楽しかったな。

意外と楽天的なんですね。

くろす 俺の親父はのんきな人でさ。いざとなりゃ神風が吹いてアメリカ軍なんてイチコロだ、みたいな感覚だった。でも、昭和20年4月13日の空襲でこのあたりは丸焼け。

当たり前のことを伺って申し訳ありませんが、怖かったですか?

くろす B-29が低空で飛んでて、爆弾じゃなくて焼夷弾なんだけど、それがヒューッって音を立てながらバラバラ落ちてくるんだよ。その様子がよく見えるんだ。だからみんな怖がってたけど、うちは親父がそんな人だったからか、俺も全然怖くなかった。なんだ、あんなものなんて思ってたよ。

それはとても意外ですが、子供にとっての〝死〟のリアリティなんて、実際はそんなものかもしれませんね。

くろす でも、今日はいつもとは調子が違うぞってことで、お袋と護国寺に逃げたんだ。護国寺の境内には防空壕があったけど、あの中は人熱れ(ひといきれ)がものすごいんだよね。そこでお墓には爆弾は落ちないだろうからということで、俺たちは誰かのお墓のところで明るくなるのを待っていた。手が届くんじゃないかというほどの超低空を、ひっきりなしに飛ぶB-29の銀色の胴体に、街を包む炎が映し出されて、まるでピンクに染まっているようだったよ。どうしてかはわからないけど、俺にはそれが無性にきれいに感じられたんだ。朝までぼんやりと空を眺めていたことを、今でも鮮明に覚えている。

・・・少年にとっては、〝きれい〟と思えてしまうほどに、幻想的というか非日常的な光景でもあったわけですね。

くろす もちろんあの時代、うっかりそんなこと言ったら捕まるよ。でも、本当にきれいだったんだ。地面を見渡せば、自分の家も街も、ボーボー燃えているというのにね。

自分も死んじゃうとか、考えなかったですか?

くろす そんなことはまるっきり考えなかったな。親の影響だろうね。だってうちの庭にも防空壕は掘っていたけど、入ったこともないし。いつもは空襲警報が鳴っても逃げ出すこともないんだ。そのまま寝てたよ。

戦時下にもそういう暮らしがあったんだなあ・・・。今のウクライナにだって、戦争のなかの日常があるわけで。

くろす 俺は戦争に行かなかったし、戦争に行った兄貴たちも含めて誰も死ななかったから、こういうふうに言えるわけだけどね。

つらいことはなかったですか?

くろす 東京のときはなかったね。家が焼けて、疎開で栃木県に行ってから、ひもじい思いをするようになったんだ。もともと田舎に憧れていたくらいだから、畑仕事もイナゴ採りも楽しかったけど、やっぱり一番の成長期に食べ物がないというのはつらかった。ご飯は麦ご飯やさつま芋ご飯ならまだいいけど、そのうちさつま芋の茎まで入れるようになって、終戦前はほとんどコメもなかったしね。とにかく慢性的に腹が減っていたよ。

終戦は疎開先で迎えたんですか?

くろす そうだね。覚えているのは8月15日の夜、飯を食うときにお袋が「ああ、もう明かりをつけていいんだ」ってつぶやいたこと。それまでは灯火管制で、電気をつけられなかったんだよ。つけたとしても、黒い布を筒状にして、光が外に漏れないようにしていたから。だから明るくなったなあ、と思いながら飯を食ったことだけ覚えてる。俺の終戦の印象はそれだけ。日本が負けて悲しかったとか、これから自由になるから嬉しいということもない。全然何も感じなかった。

軍国少年が一目惚れした

進駐軍のカッコよさ

それが子供というものかもしれませんね。そんな軍国少年くろすさんが、アメリカに憧れ、アイビーの伝道師になったきっかけはなんだったんですか?

くろす 終戦の年の9月かな。疎開先の小学校での昼休み、前の国道からゴーッってすごい音がしてさ。思わず校舎の外に飛び出したら、進駐軍のトラックが列なして走ってるんだよ。みんな、口開けてぼんやり見てた。今まで鬼畜だと思っていた米兵なのに、みんなカッコよくてニコニコしてるし、お菓子はくれるしでさ、すぐにアメリカが好きになってしまったよ。

敗戦によって日本のファッションカルチャーというか風俗は大きく変貌するわけですよね。もともとはイギリスからの影響が強かったわけですから。

くろす もう戦前は完全に英国だよ。俺なんか子供だったからすぐに飛びついたけど、上の世代はアメリカのファッションなんて安っぽいって馬鹿にしてた。俺より20歳くらい上だった石津謙介さんは天津の租界で暮らしていたから完璧な英国スタイルだったし、もともとはアメリカ嫌いだったと思う。

敗戦がなければ今のVANはなかったわけで、ファッションを含めたぼくたちの暮らしや文化はまるっきり違うものになっていたんでしょうね。そういう意味では、VANから派生する日本のサブカルチャーは、とても数奇な存在だと思いますね。

くろす 数奇とまではいえないけど、当然そうだね。まあ、終戦をどんな世代や立場で迎えたか、というのが大きいんだろう。俺なんか特になんでも面白がれる種類の人間だったし。とにかく、進駐軍がばら撒いたお菓子のせいで、イチコロでアメリカに寝返ったんだ、俺は。

日本のファッションの歴史は、つくづく興味深いです。ぜひこれからもちょくちょくお話を伺わせてください!

くろす ああ、喜んで。

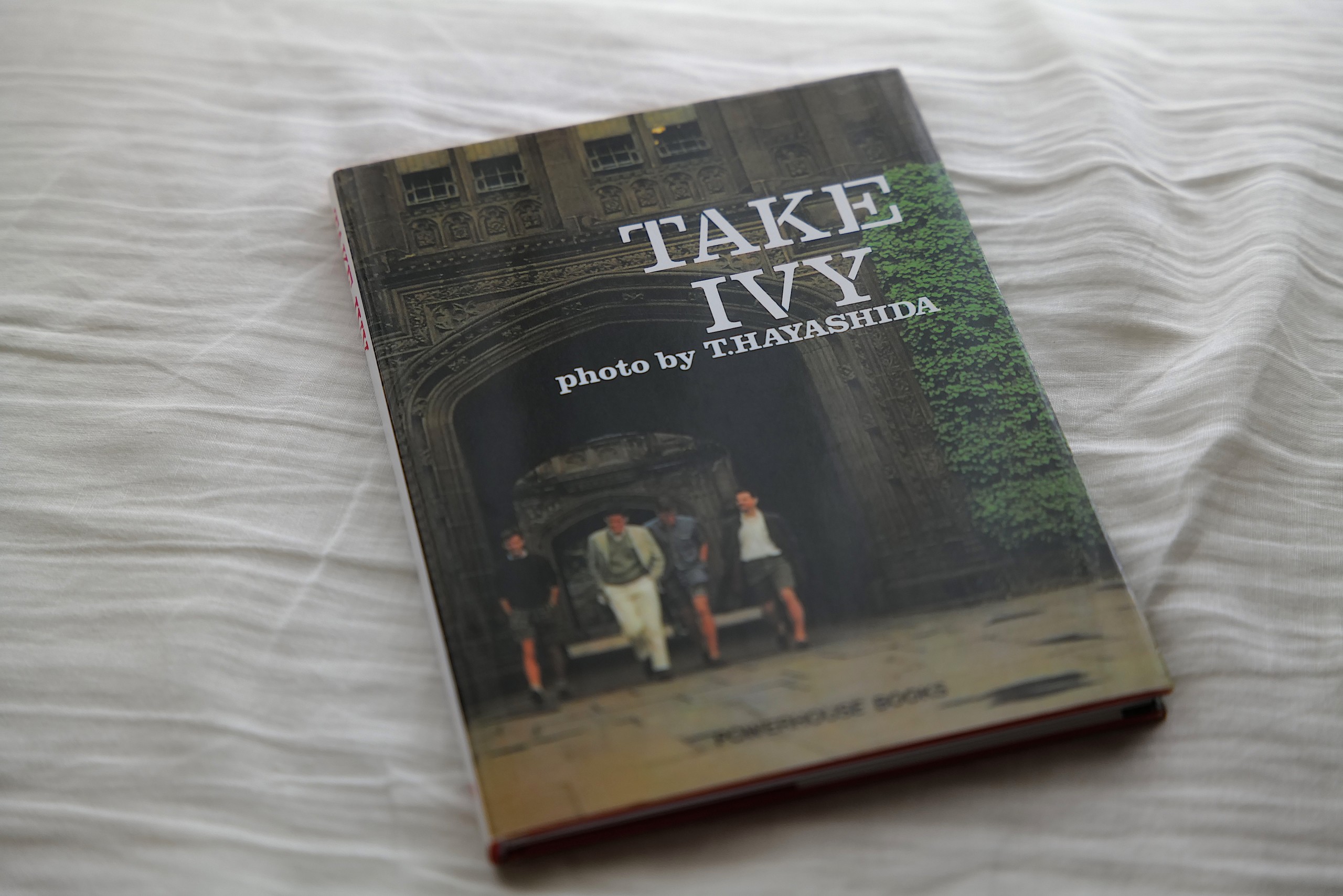

1934年東京都生まれ。慶應大学文学部在学中、アイビーファッションの存在を知ったことがきっかけで、セツ・モードセミナーでファッションを学ぶ。友人たちと結成した「アイビー・クラブ」が名を馳せ、1961年にヴァンジャケット入社。商品企画を手がけ、VANブランドを通して日本にアイビーファッションを啓蒙する。1965年にはアイビーのバイブル『TAKE IVY』を制作し、1966年にはケントを設立するなど、同社の躍進を担った。1970年の退社後は自身のショップ「クロス&サイモン」を設立する。服飾評論家としての活動も知られ、現在もTVやメディアへの出演を精力的にこなしている。