編集者・石川次郎が

〝永遠の上司〟

木滑良久を語る。

キナさんとジローの

時代を変えた奇跡の関係!

文/山下英介

昨年「ぼくのおじさん」に登場してくれた編集者、石川次郎さんが再び登場。この夏に亡くなられた偉大なる編集者にして永遠の上司、木滑良久さんの思い出を語ってくれた。どんな天才だって、決してひとりで時代を変えることなんてできやしない。ジョン・レノンにポール・マッカートニーがいたように、そして宮崎駿に鈴木敏夫がいるように、木滑良久には石川次郎がいた。こんなふうにお互いの才能を伸ばし、補い合うような相棒を持ち得た人が、うらやましい!

1963年、ふたりの

〝ミスター雑誌〟が出会った

石川さん、大変ご無沙汰しております! 今回は、この夏(2023年7月13日)93歳という天寿を全うされた、石川さんの師匠にあたる編集者、木滑良久さんについてのお話を聞かせてください。木滑さんは、「ぼくのおじさん」でもいつか取材してみたいと思っていた方だったので、とても残念でなりません。

石川次郎 今回はどうまとめましょうかね(笑)。キナさん(木滑さん)がすごい人だとか素晴らしいとか抽象的に語ってもしかたないから、素朴な質問をどんどんしてください。具体的なエピソードって頭の中にはたくさんあるけれど、誰かが引っ張り出してくれないとなかなか出てこないので。

早速ですが、石川さんが木滑さんと初めて会った日のことは覚えていますか?

石川 それは1963年、ぼくが大学4年生の頃でした。その頃すでに海外旅行専門の代理店への就職が決まっていたんですが、平凡出版(現マガジンハウス)で読者モニターのアルバイトもしていたので、雑誌を読んだ感想を当時の清水達夫編集長に伝えていたんです。清水さんは新しい雑誌をスタートさせるときには、いつもシロウトの言葉を大切にしていたようです。

ちょうど60年前!

石川 当時の平凡出版の社屋は木造で、出版社だから紙だらけだというのに社員はほとんどが喫煙者、近所の消防署からは危険建築物って目を付けられていました。ぼくはそんな時代に創刊されることとなる、日本で初めての若い男性のための週刊誌『平凡パンチ』(1964年創刊)で、〝仮想読者〟的な存在だったんですよ。そこであるときなぜか突然、清水さんがキナさんを紹介してくれたんです。

どんな方でしたか?

石川 かっこいい人だなっていうのが第一印象。趣味も仕立てもいいスーツを着ていて、清潔感のあるヘアスタイルも含めて、なんとなく若き日のジョン・F・ケネディを彷彿させる人でした。当時のキナさんは、週刊誌『週刊平凡』の副編集長で、いろんなスターと付き合っていたからか、所作も装いも垢抜けていましたね。そしてめちゃくちゃ明るく爽やかな印象だった。だから木滑さんが帰った後、ぼくは編集長の清水さんにこう言ったんです。「今の人こそぼくがイメージしていた『平凡パンチ』の編集長ですよ」って(笑)。

率直というか、ひどいこと言いますね(笑)。

石川 でも、清水さんは「そう思う?」なんてニコニコしていましたね。ぼくはそれから正式に旅行代理店の社員になるんだけど、結局3年たたないうちに辞めて、1967年の2月1日に中途採用で『平凡パンチ』の新米編集者になりました(詳細はこの記事をご覧ください)。その2ヶ月後ですよ。キナさんが人事異動で『平凡パンチ』の編集長に就任して、ぼくのボスになったのは。

石川さんが清水さんに言ったことが、現実になったわけですね。もしかしたら清水さんはこのことを予感していたのか・・・。

石川 実は旅行会社で働いているときも、キナさんの雑誌でスターを海外に行かせるときの渡航手続きをぼくがお手伝いしたり、交流はあったんですけどね。ぼくが入社したときにキナさんからかけられた言葉は今でも覚えていますよ。「イヤな奴が入ってきたね〜」って(笑)。もちろん冗談だけど、当時から何でも言い合える仲でした。

いわゆる芸能雑誌をやってきた木滑さんとしては、『平凡パンチ』は今までと全く勝手の違う仕事になりますよね?

石川 そうですね。実は当時の『平凡パンチ』は発行部数100万部を超える勢いだったんですが、それでも清水さんは「このままの内容ではまずい」って思っていたんでしょうね。今考えたらすごいことです(笑)。そこで切り札として異動させたのがキナさんだったし、ぼくみたいな素人を採用した理由もそこにあったと思います。

100万部売れる雑誌をつくったら、普通少しでも現状をキープしたくなりますよね。

石川 別に社内に危機意識があったわけじゃないのにね。そこでキナさんが『平凡パンチ』に来てやったのは、それまでの編集長が誰もやらないことだった。将来を見据えて、いわゆる大衆路線に加えて、これから平凡出版がやらなくちゃいけないことに手をつけたんでしょうね。具体的にいうと、表紙を含めた紙面構成にアートディレクターを採用したこと。ほら、昔の表紙を見ていると、創刊から1967年くらいまでは、ほとんど雰囲気が同じでしょ。大橋歩さんのイラストレーションを〝生〟で使っている。

本当だ。

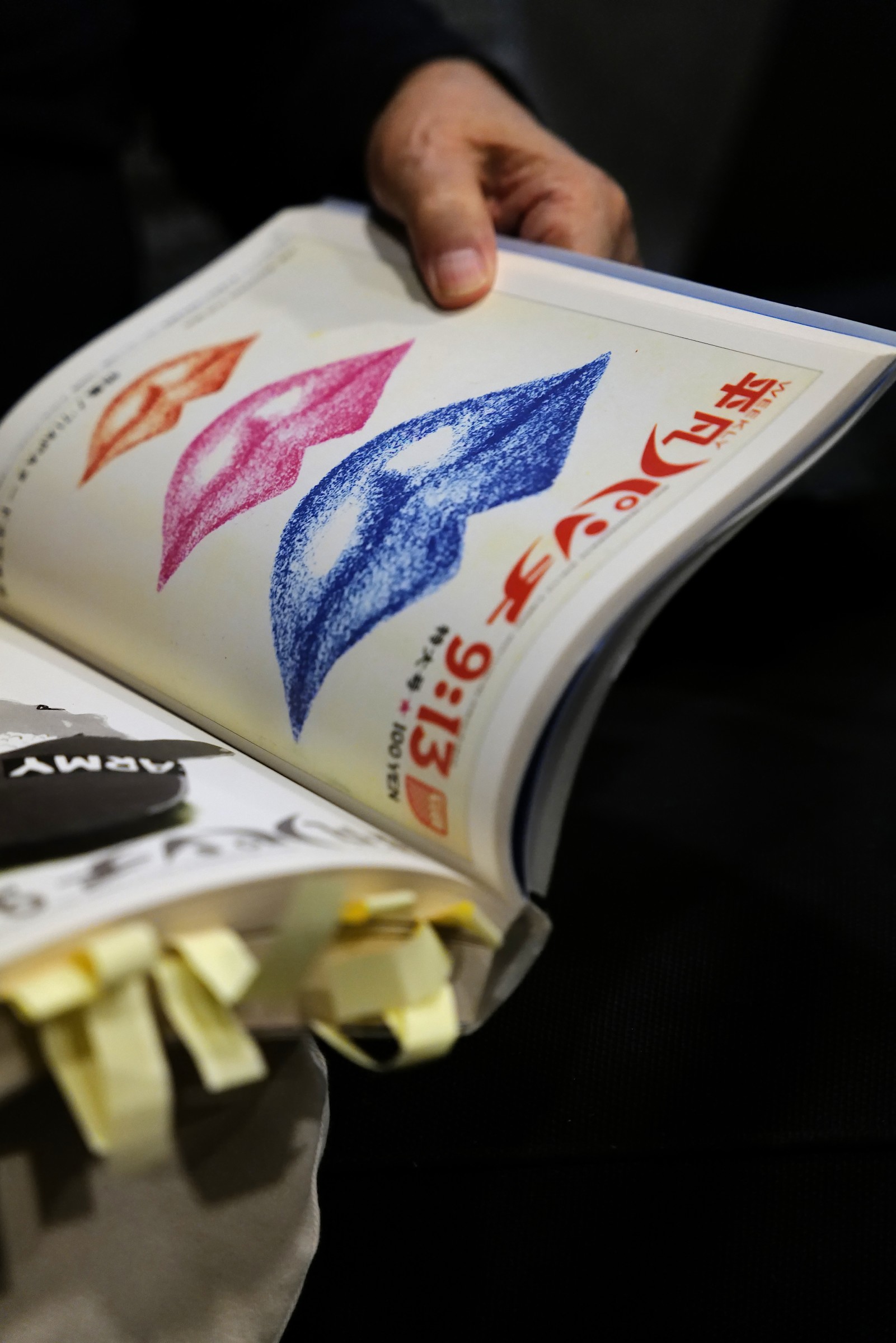

石川 で、キナさんが入った1967年以降は徐々に雰囲気が変わってくる。イラストにデザイン要素が加わってくるんです。この年の11月6日号なんて、男性誌とは思えないほど劇的に変わってるでしょ? これはアートディレクターの仕事です。

確かにそうですね。表紙に立てる見出しもどんどん少なくなってくるし、女性のイラストが増えるし、さらにイラストの上から凝った印刷的加工を施すし、ものすごくお洒落に変わってきました。しまいにはイラストのピントを外してボケボケにしたり、色違いの唇を3つだけ並べたり・・・。インディペンデントなモードファッション誌ならわかるんですが、100万部雑誌でこれをやるって、相当大胆ですね。

石川 初めは表紙のイラストを描いてくれた大橋歩さんも、デザイナーに自分の絵を加工されることは嫌がっていたんですよ。でも、次第にデザイナーとのコラボレーションを面白がってくれるようになっていくんです。この辺はやっぱりキナさんのチカラでしょうね。

この本(『平凡パンチ 大橋歩表紙集』)にはこんなことが書かれていますね。

木滑良久編集長さんになるまでは、清水さんしか信頼していませんでした。木滑編集長さんは力のあるとびぬけてすぐれた編集長さんでした。それにおしゃれで格好よかった。すぐれた仕事をする人はセンスがよいのです。若者に格好よいと支持される雑誌の作り手はおしゃれじゃなければ。表紙の担当に特別になっていただいた石川次郎さんもおしゃれで抜群にセンスのいい方です。もちろん信頼していました。

大橋さん、なかなか辛口だなあ(笑)。でもやっぱり木滑さんと石川さんは、編集部のなかで特別光ってる存在だったということですね。

石川 自分ではわからないけど、大橋歩さんにはそう見えたんじゃないですか? 嬉しいことですね。大橋さんはそういうことを恐れずに書く人なんですよ。まあ、そんなふうにしてキナさんが改造した『平凡パンチ』を、清水さんはとても気に入ってくれたものの、それでも徐々に部数は落ちてきました。70万部くらいかな? 今考えればそれでもすごい数字だけど、当時は問題になって、キナさんは1970年に創刊された『anan』に行くことになるわけです。そしてぼくも人事異動で他の雑誌に行くことになる。

木滑さんが『POPEYE』を

通じて成し遂げた雑誌の改革

それで最終的にふたりとも辞めてしまうわけですか?

石川 みんなぼくらが一緒に辞めたと思っているようだけど、そうではないんです。ぼくは無謀にも、何の計画もなしに辞めました。なんだか仕事が急につまらなくなってしまったんです。6年しか働いていなかったから、退職金もジーパンのポケットに突っ込めるくらいだったし、すぐに全部使っちゃいましたから。そんなときにキナさんから電話がかかってきて、「俺のところに来て何か手伝えよ」って言われたんです。

ご飯食べていけるかな?とか不安になりませんでしたか?

石川 あんまり不安はなかった。まだ36歳だったし、何かやれることはあると思っていましたから。いろいろ海外での経験も積んだし、フリーの編集者でもやろうかな、なんて甘く考えていました。とにかく面白がれない雑誌づくりを続けるのが我慢できなかったんでしょう。生意気だったですね。

辞めてからも木滑さんと一緒に働くことになるというのは、やはり手が合ったということなんでしょうか?

石川 キナさんは、ぼくが提案した企画を一番面白がってくれた人ですから。『平凡パンチ』時代、小林泰彦さんを起用しての『イラストルポ』企画なんて、「すぐにやれ」って言ってくれましたよ。入社たった半年の新米編集者が提案した企画を大胆に採用してくれて、ぼくは初のN.Y.取材で60ページもつくらせてもらったんです。せっかく編集者になったんだったら、面白いことをやりたいし、面白い人と仕事をしたいじゃないですか。だから、キナさんとだったら何か面白いことができそうだなって思ったんですよ。それで『SKI-LIFE』や『Made in U.S.A catalog』を経て、1976年に『POPEYE』が生まれたんですが、キナさんはそのとき〝今までと違う雑誌〟みたいな抽象的な表現にしませんでした。〝POPEYEはヌードと劇画をやりません〟という、極めて具体的な宣言文を掲げたんです。

ヌードやマンガをやらないというのは、どういう意味ですか?

石川 当時の男性誌にとって、女性のヌードって必須の要素だったんですよ。まあその潮流をつくった張本人も我々なんだけど(笑)、それをやめるということは、社内でも大きな反発がありました。でもこの宣言は、〝我々は新しいことに挑戦するんだ〟ということを伝えるには、極めて明快なメッセージになりました。キナさんは、『POPEYE』は100万部売る必要がない、30万部でいいから今までと全く違う面白いメディアをつくる、という自信があったわけです。

雑誌ビジネスを大きく変えたんですね。でも不思議なのが、木滑さんは芸能やスポーツ界にものすごいコネクションを持っている方なのに、『POPEYE』ではそれをほとんど使っていませんよね? 切り札として親交のあった長嶋茂雄さんを出そうとか、思わなかったのかなあ。

石川 そう考えないところがキナさんのすごいところなんですよ。既存のパワーよりも、新しいチカラを探すことが新しい雑誌づくりにつながると考えるんですね。過去の有名人より今の若者たちに可能性を見付けるような作業です。最初の一年半こそ苦労しましたけど、小さな成功の積み重ねがきっかけで、徐々に売れ始めました。その後は毎号2〜3万部増やしていきましたから。つまりキナさんが生み出した新しい雑誌づくりが、2年で認められたんですよ。あるとき郷ひろみさんが『POPEYE』のスウェットを着て『ムー一族』っていうドラマに出て、爆発的に流行ったことはあるけど、それだってこちらが仕掛けたわけじゃありません。

そういう広がり方も、木滑さんは計算されていたんでしょうか?

石川 可能性はありますね。

〝とことん任せる〟のが

木滑良久の真骨頂

編集者にはざっくりとフリーランスや部下に任せるタイプと、箸のあげさげまで細かくチェックするようなタイプ、ふた通りいると思いますが、木滑さんはどっちだったんですか?

石川 それは圧倒的に前者ですよね。あの人は直感の人だからね。『POPEYE』の『VANが先生だった』という特集(1978年6月10日号)は、実はぼくの企画でした。VANが倒産したニュースを見たのがきっかけで提案したんです。〝VANの悲劇〟ではなく、VANというぼくら戦後の少年たちにとって初めての〝ブランド〟に対するオマージュとしての特集なんですが、最初はキナさん、「倒産した会社の特集なんてるつくるべきではない」という意見でした。でも、次の日になったら「ジロー、あれやろうぜ」って(笑)。

直感が間違っていたとわかったら、すぐに方向転換できるわけですね。

石川 その号の反響は大きかった。皆が忘れかけていたアイビーの面白さが、改めて伝わったんでしょうね。それ以降、北村勝彦くん(現在はスタイリストとして活躍)たちが新しいアイビーを次々と打ち出してくれた。次世代の若者に伝わるファッションにしてくれたんです。キナさんも実はVANが大好きだったんですよ。

手が合ったということは、木滑さんと石川さんは、似たタイプの編集者だったということですか?

石川 向いている方向は同じだけど、本質は違いますね。キナさんはプロデューサーで、ぼくはディレクター気質かな。自分で取材がしたいし。キナさんは自分で取材をするタイプじゃないから、上手に使われたとも言えるけど、ぼくとしてはチャンスをもらったという気持ちでしたね。今考えると、清水さんがキナさんを使ったのと、キナさんがぼくを使った感覚は、すごく似ていたんじゃないかなあ。そうやって歳月を重ねていくごとに、ぼくとキナさんはほとんど言葉を交わさずとも理解しあえる、とてもいい関係になったんです。たとえば『BRUTUS』を創刊するときなんて、タイトルを与えられただけだった。あとは『POPEYE』から必要な人間を3人くらいピックアップしてスタートしろよ、と言われただけ。

なんとなくわかりますけど、普通はそうスムースには行かないですよね。あとでひっくり返されたりしなかったんですか? これが編集者として一番怖いことなんですけど。

石川 そういうことはあまりなかったですね。でも、ひとつ思い出しました。1969年に『平凡パンチ』でニューヨーク特集をつくったときのことですが、加納典明カメラマンと一緒に、真夜中のハーレムで黒人の恋人同士が愛し合うシーンを撮ったんです。赤外線フィルムを使ったとても美しい写真があがってきて、加納もぼくも大満足だったけど、キナさんにストップをかけられた。あまりにも過激だ、というのがその理由でした。深夜の編集部でバトルになりましたが、結局ぼくは諦めざるを得なかった。思わず校正紙を破り捨てたことを思い出します。揉めたのはその時だけかな?

そういうヒリヒリしたぶつかり合いも雑誌づくりの醍醐味ですよね。ちなみに木滑さんは怖い人でしたか?

石川 いや、ぜんぜん。いつも穏やかで楽しい人ですよ。でもどこかに怖いところを秘めている感じはあった。それに気が付いている人は少なかったと思いますが。あと、若いスタッフを褒めることにはとても大胆でした。「お前は面白いことを考えるなあ」とか「この特集、俺だったら買うな!」とか、いつもポジティブな言葉を発していましたね。否定するときも冷酷に突き放すのではなく、「そ〜んなのダメだよ!」なんて笑いながら返していた感じです。

若い才能を大切にされていたんですね。

石川 そう。キナさんとぼくが平凡出版に出戻って『POPEYE』編集部をつくるとき、キナさんは社員の配属を要求せず「まずは石川とふたりでつくります」と宣言して、会社にそれを認めさせました。普通は隔週の雑誌なら社員10人は配属されますが、それを一切拒んで、外部の若い才能を集めようとした。まったくの素人大学生を集めたりしていたわけです。そうしたやり方は、他誌の編集長からは非難されていましたが、キナさんにとっては重要な方針。妥協はしなかった。『POPEYE』には、バイトをやりたいっていう学生が順番待ちしていましたよ。

『POPEYE』のバイトは大学生にとっては花形でしたよね。ぼくも憧れたなあ。

石川 今となってはね。余談だけど、『POPEYE』では現役のバイトが次のバイトを決める権利を持っていたようだから、ぼくたちが見ず知らずのバイトくんがいつの間にか働いていたりするんですよ(笑)。キナさんは、『POPEYE』編集部が好きで集まってきた、そんなバイト学生たちが使う言葉にも敏感で、タイトルにも反映させていたようです。

本当にセンスの塊のような方だったんだなあ。『POPEYE』を立ち上げたときはすでに40代なのに、年齢的な違和感なんて感じさせませんし、なんならトレパンをはいてフリスビーで遊んでるし、本当に若々しいですよね!

石川 あの頃は編集部が遊び場だったから、遊んでいるうちに仕事が始まっちゃう感じ。遊び道具もたくさんありましたしね。で、時間が空いちゃうと真夜中にいきなり近くの公園に行ってスケボーやローラースケートで遊び出しちゃうんです。夏はテニス、冬はスキーの合宿もしていたし、とにかく皆で遊んでいました。昼間編集部にいると、キナさんは怒るんですよ。「編集部になんかいるな!」って。

もっと遊んでこいと(笑)。

石川 だから、なんとなく夕方に人が集まってきて仕事が始まる。中には夜中にどこからか戻ってきて原稿を書いているヤツもいました。みんな、よくやってくれましたよ。当時は常駐のフリーを含めたら30人くらい在籍していましたが、みんな編集部が大好きだったようですね。椅子を並べて寝てるヤツもたくさんいましたから(笑)。人も雑誌もキラキラしていました。

いつの間にか、雑誌づくりの現場からそういう光景が姿を消しましたね。当時の『POPEYE』からは、原稿の文体も含めて、当時の沸騰するような熱気が伝わってきます。

石川 『平凡パンチ』はアニキが弟に教える、みたいな感覚だったから、読者は「キミ」なんです。それに対して『POPEYE』は編集者と読者が対等という意識だから「ボクら」。原稿の書き方なんて教えられていない若者たちが、自分たちの言葉で書いていたから、当然プロの校正マンからは指摘が入りまくったけど、キナさんはそれすらも面白がって許していました。文法的には間違いが多かったと思いますが、そこから〝POPEYE言葉〟もたくさん生まれたし、結果的によかったんじゃないかな。

世界一周旅行を通して

共有した『BRUTUS』の価値観

なるほど! 『POPEYE』は読者の人格そのものだったんですね。でも、そんなふたりの楽しいコンビネーションも、数年で終わってしまうわけですよね?

石川 そうなんです。次につくった『BRUTUS』は、編集長こそキナさんですが、L.A.での創刊号づくりは100%ぼくに任せてくれました。彼は『POPEYE』に飽きつつあったぼくの心を見透かしたのか、ある日突然「新しい雑誌をつくるからよろしく!」って言ってくれたんです。そして「『POPEYE』に飽きた仲間を何人か連れて行っていいから、創刊編集長になったつもりで新しいことを考えてきくれ。タイトルとテーマだけは俺が決めるから」と。それで雑誌名と〝男の24時間〟というテーマを指示されたんです。そんな経緯で、ぼくは寺崎央(てらさきひさし)、松山猛、都築響一(つづききょういち)というスタッフと一緒に『BRUTUS』編集部をつくりました。

スター編集者を揃えた超豪華メンバーだ! しかし当時の木滑さんはまだ50歳くらいですよね? 石川さんが39歳。まだ自分でやりたかったのでは?とも思いますが・・・。

石川 キナさんは、『BRUTUS』に関してはプロデュースこそしても、自分でやらないほうがいいと思ったんでしょうね。じゃなかったら、紙の質から判型まで、あそこまで大胆に任せられないですよ。実は創刊前には「ジロー、一緒に世界を旅して、お前の友達に会わせてくれ」と言われて、世界一周をしたんです。メンバーはキナさんとぼくと、都築響一と馬場祐介(カメラマン)。パリ、ロンドン、ニューヨーク、ロサンジェルス。ほとんど毎日、ぼくが『平凡パンチ』や『POPEYE』の取材を通して知り合った友達に会って、いろんなものを食べて、遊んで・・・。旅から帰ってきたときには、なんとなく『BRUTUS』のイメージをみんなが共有していたんです。

なんだか、上京してきた実家の父親を友達に紹介するような旅ですね(笑)

石川 パリではアートディレクターの堀内誠一さんに『BRUTUS』のタイトルやロゴ制作もお願いしました。これからつくる雑誌についての一方的な話を、堀内さんは黙って聞いてくれた。そして1ヶ月後にあのデザインが送られてきたんです。

あのトゲトゲのある、独特な書体のロゴですね? アニメのポパイに出てくる、ブルートのヒゲをモチーフにしたという噂のある。

石川 ああ、それは間違い。堀内さんは「力の強い男が、木の枝を素手でバキバキに折ったイメージなの」と言っていました。

それは知りませんでした! しかし本当に贅沢な関係、そして贅沢な雑誌づくりですね。あまりに壮大なスケール感に、ため息が出ちゃう。しかし木滑さんは、そこで自分が一歩引けるところが素敵ですよ。

石川 そうですね。あれほど何も言わないことは、逆にすごいと思います。創刊前の旅行にしても、いろいろ社内から批判もあっただろうけど、ぼくのところには届かなかった。多分最初はイライラすることもあったし、「ジロー、違うぞ」ってところもあったでしょう。それでも何も言わずに、キナさんはぼくを励まし続けてくれたんです。

創刊号は売れたんですか?

石川 15万部刷りましたが、半分くらいは返ってきたんじゃないかな? 創刊だからってあまり暴力的な宣伝をしたくない、というキナさんの考えもあったし。でも、創刊号を見て会社の内外から何人かが『BRUTUS』に参加したい、と言ってきてくれたのが嬉しかったですね。『POPEYE』のときもそうだったけど、従来の雑誌よりも部数は少なくていいから、そのかわりもっと尖った読者を集めろと言われていました。当時そんなことを言う編集者はひとりもいませんでしたよ。キナさん、そしてその上司の清水さんが、目先の利益よりも大切なことがあるという、マガジンハウスの企業風土をつくってくれたんです。

今でいうターゲットマガジンの考え方をつくったわけですね。

石川 キナさんは〝スペシャル・インタレストマガジン〟って言葉を使っていました。その雑誌なりの深さを追求しろと。実をいうと80年代後半、『BRUTUS』にイタリア語版を出版したいという提案もあったんですよ。それもイタリアのコンデナスト社から。

なんと、あのメディア帝国のコンデナスト社から! でも80年代の『BRUTUS』のクオリティとスケール感は世界的に見ても異常ですから、納得です!

石川 ぼくが今までお手本にしてきた雑誌社の編集長からそんなことを言われるなんて、本当に嬉しかったですよ。マガジンハウスという会社にそれを管理継続する能力があるか、など総合的に考えて、結果としてお断りすることになったのが残念ですが。

もしそのときOKしてたら、雑誌業界の歴史が変わっていたかもしれませんね(笑)。ちなみに1986年に創刊した『Tarzan』も、そうした類のある意味ニッチな雑誌ですよね。特に創刊時は実用的な情報誌でもファッション誌でもない、独特な空気感を放っています。

石川 このときもキナさんから与えられたのは『Tarzan』というタイトルだけ。「どんな健康雑誌にする?」と逆に質問されました。「健康真っ盛りの若い男女のための健康雑誌! 病人相手じゃない」と答えたら、キナさんは「それだね!」と即答してくれました。

そうか、普通の健康雑誌って、健康に不安を抱えた人が読む雑誌ですもんね(笑)!

石川 「それ正解」って言われて、あとは全部任せてもらえました。キナさんは一番大事なことさえ理解していれば、とことん信じてくれるタイプのボスだったんです。

木滑さんご自身の個性もあると思いますが、石川さんとの手の合い方も信じられませんよ! でも、会社としてはふたりを引き離したいという勢力もあったんじゃないですか?

石川 離せるとは思わなかったんじゃない? それほどガッチリ組んでいましたから。キナさんが考えて、社内の地ならしをして、我々がつくる、といういい関係ができたから、ぼくらは面白い雑誌づくりに集中できたんです。『BRUTUS』の3号目までは、社員はぼくとキナさんふたりきりだったから、超多忙だったけれど、実にエキサイティングだった。編集部にはアートディレクターの堀内誠一さんが常駐してたんですが、彼は仕事がものすごく速いから、毎晩10時を過ぎる頃になると、ぼくの机の前をウロウロし始める(笑)。それがもう飲みに行こうよという合図です。朝まで飲んで話して、そして明け方に家まで送っていく。そんな日々は、本当に勉強になりました。

家族とも友人とも違う

上司と部下の最も幸せな関係

あの時代のコミュニケーションは濃すぎますね(笑)。木滑さんとはケンカをしたこともあるんですか?

石川 あれだけ濃密な仕事を共有した割には、アッサリとした付き合いだったと思う。長年一緒にいるとお互いの良いところも悪いところもわかってくるし、それを承知した上での付き合いでした。でも雑誌づくりについて話すときには白熱しましたね。キナさんのすごいところは、そんなふうに本気で話せる人が、ぼく以外にも周囲にたくさんいたことです。ぼくとキナさんの関係って、単純な上司と部下というよりは、兄と弟という感じかな? だからケンカもしましたよ。

仕事を離れたときの木滑さんの趣味って、どんな感じだったんですか?

石川 ひと言でいえば〝スポーティ〟だった。あの年齢であそこまでふだん着がかっこいい人も珍しいですよ。キナさんが亡くなった後に息子さんと話したら、なかなかあと片付けが終わらないくらい洋服があったらしいです。しかも同じ色のスーツや同じような靴ばかり。

やっぱりお洒落な方だったんですね!

石川 あの人は自分のスタイルを変えなかった。そのキナさんが、ぼくが70年代にロンドン取材に行くときに「ジロー、俺にもロンドンブーツというのを買ってきてくれ」って頼んだのはおかしかった(笑)。一番地味なデザインのブーツを買ってきたけど、結局履いていなかったな。キナさんらしい話だと思わない? これは伝説なんですが、キナさんが若い頃『週刊平凡』で石原裕次郎を担当していたとき、裕次郎はキナさんのお洒落に影響されていたらしいですよ。特にレザーのデッキシューズなんか、マネしてたって。

長嶋茂雄さんとも仲良しだったと聞きますし、本当にオーラというか、華のある人だったんでしょうね。つくづくお会いしてみたかったなあ。しかし、木滑さんがマガジンハウスの経営者になっていく一方、石川さんは1993年に退職されて、ふたりによる楽しい雑誌づくりの時間は終わってしまうわけですよね?

石川 そうですね。ぼくがキナさんと仕事をしたのは1967年から89年まで。その後は一緒に仕事はしていません。やっぱり偉くなるにつれ、社内政治とは無縁でいられなくなるから、つまらないことで苦労もしたんじゃないかな? でも、ぼくが会社を辞めてからも付き合いはずっとありましたよ。よく食事や飲みにも行っていたし。

ある意味では対等な友人関係になれたというか。

石川 でもキナさんは、ぼくが退社してからも、ぼくのことをずっと部下と思ってくれましたよ。そうとしか思えないような言動だったし(笑)。

本当に面白い関係ですね(笑)。木滑さんは幸せな雑誌人生を全うされた方だと思うんですが、現場から退いたあとでやり残したであろうこと、やりたかったことってあるんでしょうか?

石川 これはぼくの想像ですけど、キナさんは会社の経営そのものよりもう一度、新しい雑誌をやりたかったんじゃないかな? 「雑誌屋は雑誌のことだけ考えてればいいんだ」と言っていたくらいだから。紙の雑誌はもう古い、と言われている時代だからこそ、プロデューサーとしてもう一度挑戦したい気持ちがあったのではないかと思いますよ。

木滑さんはプロデュースすることに喜びを見出すタイプだったんですね。そして、それを最も理想通りに具現化してくれたのが、石川次郎という編集者だったわけで。なんだかふたりでひとりというか、奇跡的な関係だなあ。

石川 キナさんの周りにはさまざまな個性の編集者がいましたが、今振り返ってみると、自分がその中のひとりであったことに喜びを感じます。キナさんは、ぼくの人生を面白くしてくれたんですよ。

1941年東京都生まれ。早稲田大学を卒業後、旅行代理店を経て1967年に平凡出版(現マガジンハウス)に入社、『平凡パンチ』の編集者に。1973年に上司の木滑良久さんとともに退社し、1975年と76年に『made in U.S.A.catalog』を手がける。1976年の平凡出版復帰後は、『POPEYE』『BRUTUS』『ターザン』『ガリバー』の創刊編集長として、日本人のライフスタイルに大きな影響を与える。1993年の退社後は編集プロダクションを設立し、編集からTV出演まで幅広い分野で活躍。近年では『日本現代服飾文化史 ファッションクロニクル インサイトガイド 1945〜2021』を編集する。