お前はいったい

何者なんだ?

熊本のミステリアス民藝

「木の葉猿」の謎

撮影・文/山下英介

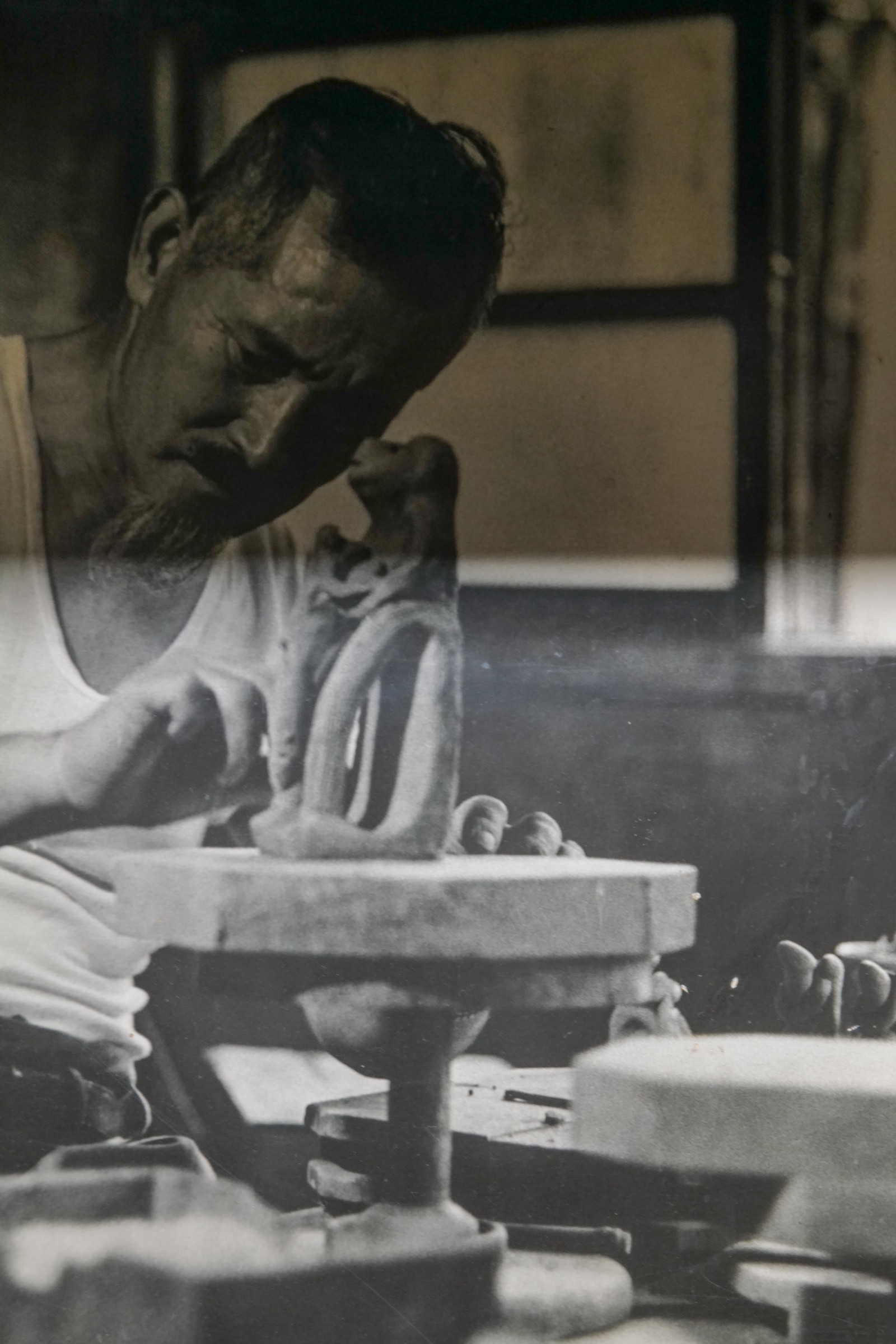

民藝品好きな「ぼくのおじさん」が最近心を奪われてしまったのが、熊本県の「木の葉猿」という郷土玩具。「猿」とはいうけどあんまり猿っぽくない風貌だし、その顔や体に施されたペイントは、なんだかアフリカや南方の少数民族みたいだ。このミステリアスなデザインには、いったいどんなルーツがあるんだろう? そしてこの民藝品は、どんな土地で、どんな人たちがつくっているんだろう? てことで「ぼくのおじさん」は熊本県玉名郡玉東町(ぎょくとうちょう)にある「木葉猿窯元」に伺った。

今日は突然の取材依頼、大変失礼しました! 「木の葉猿」で検索するとこの工房以外に全く情報が出てこないんですが、もしかして今はもう他ではつくっていないとか?

川俣早絵 そうですね。祖父の子供時代は四軒ほどあったようなんですが、もうなくなってしまって、今ではうち一軒です。こういうのは続けていくのがなかなか難しいので。

なんと、世界中で川俣さんのご家族だけ! このエリアだけでつくられているんですか?

川俣 この玉東町の「木葉」という地区だけのものですね。全国的にみても、こういう土人形で猿をつくっているところは珍しいんじゃないですかね。

東北の木彫りとか張り子とかはありそうですが、確かにそうですね。

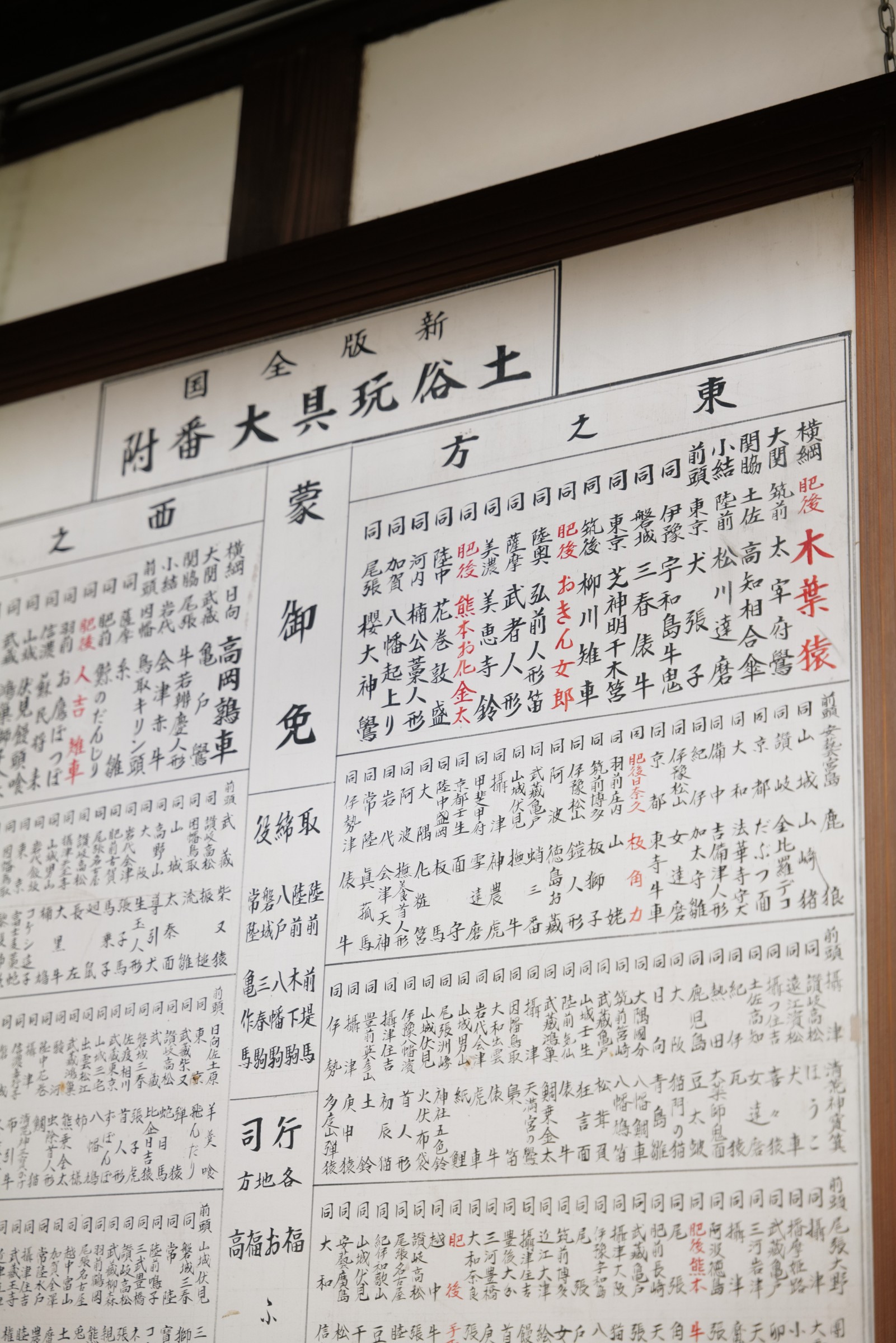

川俣 これは大正の初めにつくられた郷土玩具の全国番付なんですが、これを見ると、当時は東の横綱にランクインしているんですよね。

こんな番付があったとは(笑)!

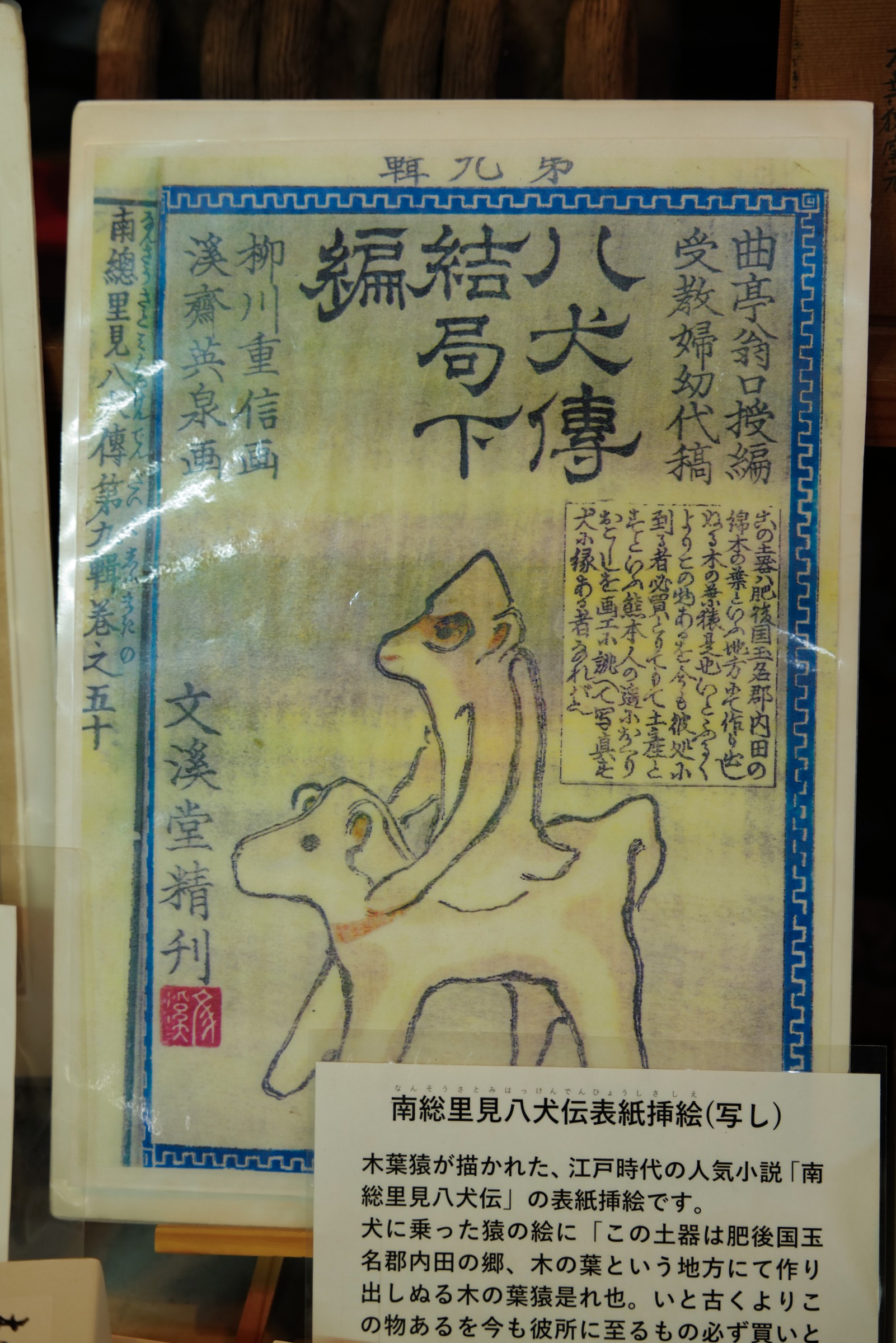

川俣 もう半分から下はほぼ途絶えていますね。こちらの絵は『南総里見八犬伝』の第九編の表紙らしいんです。この物語の発祥の地である、千葉の館山にある「里見八犬伝博物館」さんからご連絡をいただいて。

はあ〜。江戸時代後期にはすでに全国区で知られていたということですか。

川俣 その当時ですでに「いと古く」と書かれていますから。とても貴重な資料ですよね。かつてこのあたりは宿場町として栄えたので、それで全国に広まりやすかったのかもしれません。

あたかもアフリカや南方民族の民芸品のような雰囲気ですけど、これはもしかして、そういった文化からの影響があるんでしょうか?

川俣 この3色のペイント、どこかの部族の方々みたいですものね。これには血液の動脈静脈だとか、子供の疱瘡の痕だとか、色々といわれはあるんですが、はっきりとはわかっていません。ただ、魔除けの意味合いが強いとは言われています。

民芸品ではよく見られますが、男性器をモチーフにしたものもあるんですね。

川俣 そうです。子孫繁栄とか安産子宝みたいな。

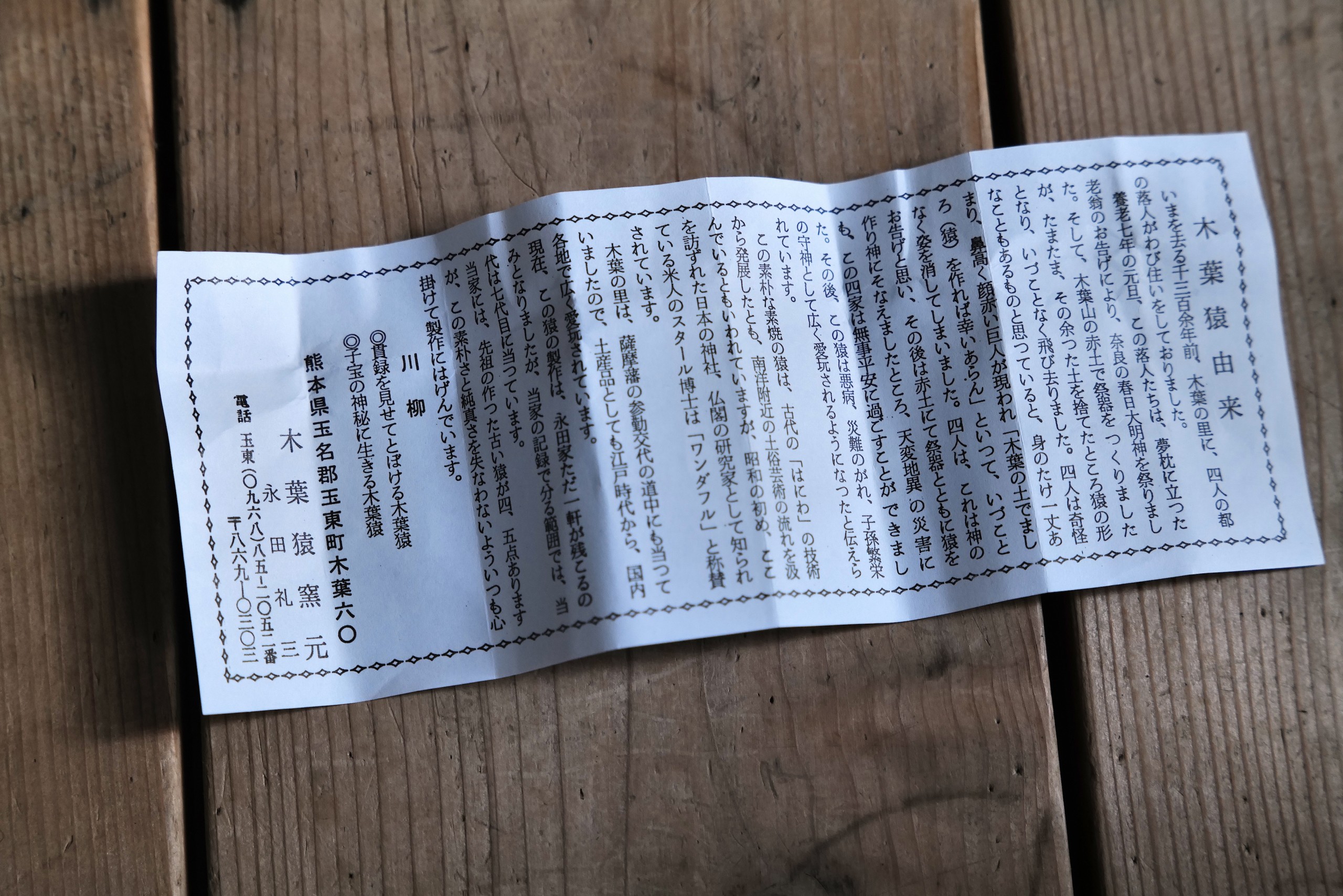

発祥はいつくらいなんでしょうか?

川俣 だいたい1300年前からと言われています。奈良の都で侘び住まいをしていた落人(おちうど)たちがこちらに逃れてきて、神社の祭り事に使う器をつくったときに残りの土を捨てたところ、それが不思議にも猿に化けたという伝説が残っているんです。そして木葉の地で猿をつくれば幸せになれるというお告げを守るかたちでつくられ始めたと。

1300年前ということは西暦700年くらい、奈良時代前期ということですね。このアミニズムを感じさせるデザインやペイントから、縄文時代くらいかなと思っていたので、ちょっと意外です。でも、本当にミステリアスというかロマンのあるデザインだなあ。勝手に想像しちゃうけど、その落人たちはもしかしたら、どこかの異国から来た人たちかも・・・なんて思わされますよね。この工房自体は何年くらい続いているんですか?

川俣 わかる範囲で言うと7代なんですが、それ以前は古すぎてもうわかっていません。何代なんて、誰も気にしていないというか(笑)。細々と家族でつくっているだけです。

7代前ってことは、江戸時代までは遡れそうですね。先代はもう引退されているんですか?

川俣 引退はしていないんですが、もう高齢なのでマイペースでやってます(笑)。あいにく今日はいませんが、毎日つくってますよ。

そうですか(笑)。それではつくるところもぜひ見せてください! だいたい、ひとつあたりにどのくらいの時間をかけてつくるものなんですか?

川俣 小さいなものならすぐに(笑)。焼くのはある程度まとまってからなんですが。

焼く季節とかは決まっていないんですか?

川俣 そうですね。貯まってきたら焼きます。あとは大きな注文があったり、粘土教室のときにも焼いていますね。

川俣さんはもう子供の頃からつくってきたんですか?

川俣 そうですね。ランドセルを置いて父の横でやってました。好きなんですよね、これが・・・。私は三姉妹の一番下で、特に父から継げと言われたわけでもないんですが、当時から学校で将来の夢を書かされるときは、決まってウチの跡継ぎって書いてました。

お〜。そうこう言ってる間にもうできてる! これはすごい・・・。本当に型を使わず、指先だけでつくっているんですね。腕のウニッとした曲線が最高です。

川俣 これは「飯喰猿(めしくいざる)」といって、食いっぱぐれがないように、という意味が込められています。

そうか、おにぎりを抱えているのか(笑)。そういえば玉名市は「小代焼(しょうだいやき)」でも知られていますが、やはり土はこのあたりのものを使っているんですか?

川俣 そうですね。これは「かわらけ」というか素焼きなんで、うつわと違ってそんなにこだわってはいないんです。なのでこのあたりの畑から掘り起こしたような土を使っています。で、形ができて乾燥させたら窯に入れて焼いて、最後に煙で燻すとこんなふうに黒っぽくなるんです。その色合いも窯に置く場所によって変わってくるんですが。ちょっと埴輪っぽいですよね。

確かに埴輪風だ(笑)! しかし「飯喰猿(めしくいざる)」「団子猿(だんござる)」「子抱猿(こだきざる)」「馬乗猿(うまのりざる)」・・・どれもかわいいなあ。「団子猿」はちょっとオバケみたい。

川俣 よくカオナシに似てるって言われますね(笑)。

海外からもお客さんは来るんですか?

川俣 たまにいらっしゃいますね。

最近は都市部でも民藝品が見直されているから、雑誌の表紙に載ったりしたら、木彫りの熊みたいに一気にブレイクしちゃいそうだなあ(笑)。このトリコロールカラーがすごくモダンなんですよね〜。

川俣 若い方にもけっこう人気みたいですね。最近はありがたいことに、制作が追いつかないくらいで。

それはすごい。どうしても都会に住んでいると住まい自体にはこだわりにくいから、こういった民藝品で少しでも空間にぬくもりというか個性を加えたいという感覚があるんでしょうね。

川俣 確かにそうですね。実際、最近では小さい方が人気ですし。

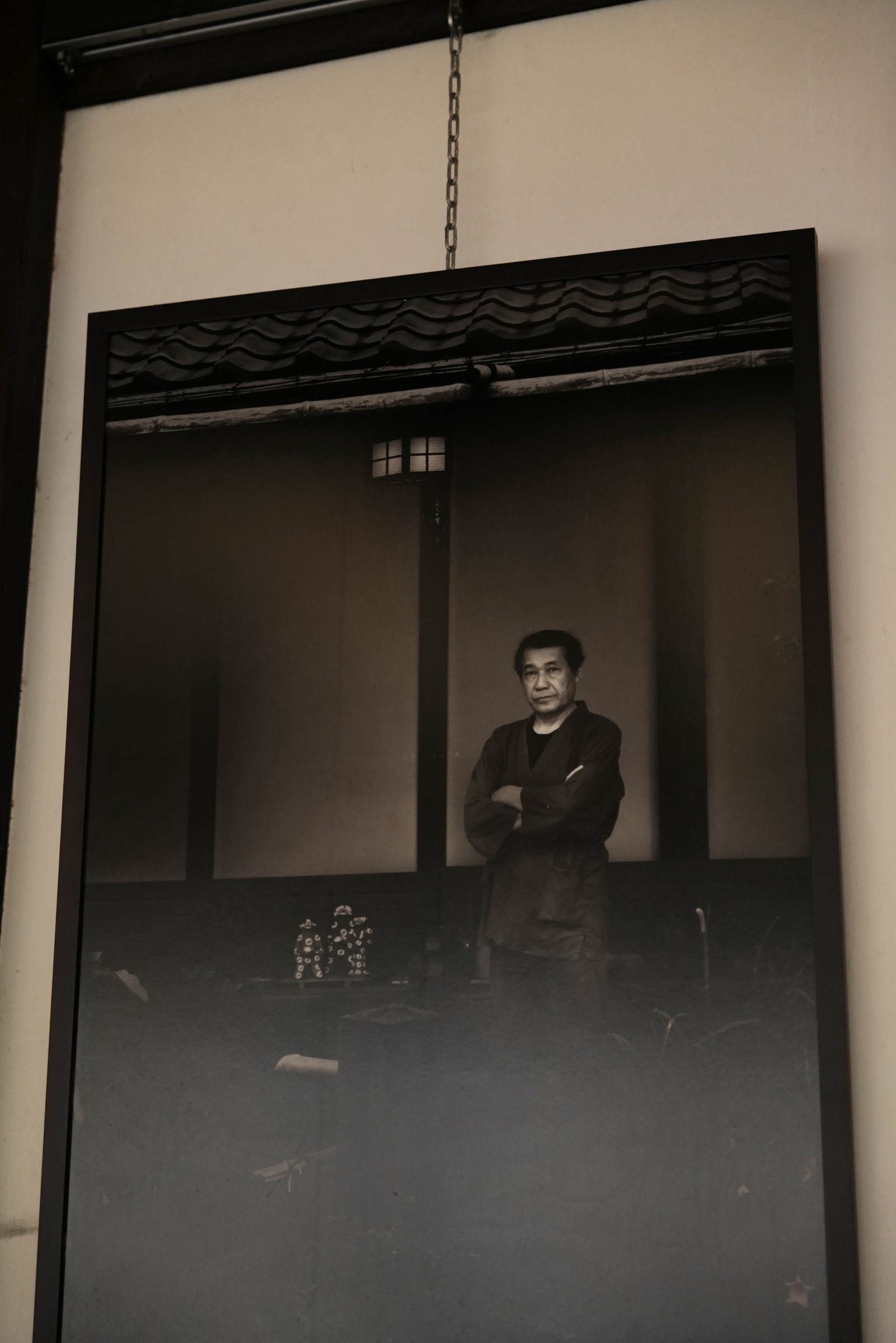

川俣さんご自身、先代のものづくりとはやっぱり個性が違うんですかね?

川俣 やっぱり全然違いました。昔からあまり女性のつくり手がいなかったので、近所の住職さんからは私のつくる木の葉猿は柔らかいって言われたり。

そう言われると、昔の木の葉猿はちょっと怖いかもしれない(笑)。

川俣 祖父の木の葉猿はラフというか、塗り方も大胆ですもんね。私のはきれいになりすぎという意見もあるにはあるんですが(笑)。

先代から何か言われることはあるんですか?

川俣 いや、全然言われたことはないですね。教わったこともないというか(笑)、「見とけ」みたいな感じだったので。ただ、どこかのタイミングで、後ろから「形が決まってきたな」なんて言われたことがあります。ずっとつくっていると、ある程度形が決まってくる瞬間があるんですよ。

でも、こういうちょっと前衛的な絵付けも素敵ですよ! これは川俣さんがつくられたんですか?

川俣 ああ、これは私じゃなくて、ウチの子供たちがぐちゃぐちゃにやったヤツなんです(苦笑)。たまに真っ青に塗ったりして、なんか面白いですよね。子供は3人いるんですが、一番下の男の子が継ぎたいって言ってるので、じいちゃんも嬉しそうにしていますよ。

木の葉猿の伝統が途絶えることはなさそうですね。ほっとしました!

- 木の葉猿窯元

今や全国どころか産地でもここしかつくっていない「木の葉猿窯元」。熊本市の中心地から車で40分程度と便利な場所にあるので、熊本旅行の際は、こちらをスケジュールに加えよう!

TEL0968-85-2052

住所/熊本県玉名郡玉東町木葉60