Made in 燕三条。

水落さんの

「日本カミソリ」は

〝手のひらにおさまる日本刀〟!

撮影・文/佐渡一草

ぼくたちを粋な大人にしてくれる名品はどうやって生まれるのか?を探るこの連載。第2回は、ビートカルチャーとクラシックファッションを愛する28歳の新鋭ライター、佐渡一草さんが登場。世界的にも有名な金属加工の産地、燕三条にある、日本カミソリの工房を取材してもらった。日本刀にも通じるその魅力と、鍛治職人水落良市さんの仕事に迫るレポート。T字カミソリしか使ったことがないぼくたちでも、ゾワッとくるほどに格好いい! そしてじんわり暖かい!

「日本カミソリ」って

なんだろう?

「日本カミソリ」と聞いて、一体どれくらいの人がその形を思い浮かべられるだろう?

少なくとも28歳の私は、最近まで全く想像もできなかった。寸分の歪みもない刃。日本刀にも使われる玉鋼の光沢。手にした時の心地よい重み・・・。カミソリ鍛冶、水落良市さんの作品には、道具の領域を超えた美しさが宿っている。シェービングという日々のルーティンに、ささやかな喜びを添えてくれるのだ。

刃物やカトラリーの産地で有名な新潟県の燕三条。水落さんの工場「三条製作所」はそんな金物の町の片隅にたたずむ。職人さんだけに、きっと厳しい方だろうとすっかり硬くなっていたが、出迎えてくれたのは気さくなおじさんだった。「だいぶ雪が積もりましたね。寒かったでしょう?」。招き入れてくれた工場の中は暖かかった。優しげな語り口にほっとする。

そんな水落さんも、ひとたび作業に取りかかればキリっと表情が引き締まる。火を見つめる目は鋭く、熱い鉄を打つ姿は力強い。そのストイックな仕事ぶりは、まるで自分自身を律しているようにも見えた。水落さんのカミソリは1日にたった1本のペースでしか作れない。大量生産の替え刃式とは違い、削り、焼き入れ、研ぎなど、一つ一つの工程に惜しみなく時間を投じる。予約はなんと3年待ち! それでも注文は世界各国から寄せられる。手塩に掛けたカミソリを見つめる時、水落さんはどこか誇らしげだ。「私のカミソリが欲しい人は好き物しかいません。それでも、どうしても私の作ったものがいいという床屋さんなどがいると、嬉しいですね」。

一日の始まりを引き締める

「日本カミソリ」という儀式

私も水落さんのカミソリを愛用する一人。時間が許せば毎朝でも手に取りたいのだが、現代は忙しない。ということで、大切な人に会う日や、気分を切り替えたい日の朝に使うようにしている。私にとってこのカミソリを使う時間は、自分のチューニングのようなものかもしれない。防錆紙から取り出し、シェービングクリームを塗った頬に心して刃先を当てる。深く息を吐き、ゆっくりと動かす。電動式やコンビニで手に入るT字カミソリとは圧倒的に切れ味が違う。髭が濃い私でも仕上がりはつやつやだ。ただし、一歩間違えば簡単に流血してしまうのでご注意を。私もうっかりやってしまいがちなのだが、実際に水落さんも「深酒した翌朝は使用をお勧めしません」と釘を刺す。漫然とは使えない。きちんと神経を研ぎ澄まし、髭剃りという行為に集中する必要がある。このピリッとした緊張感が、一日の始まりを引き締めてくれるのだ。

カミソリの販路は国内と海外で4対6。外国人からも好評だ。「ジャパン・ハウス・ロンドンでの出展で知り合ったイギリス人男性は、私のカミソリを背広の胸ポケットに入れて持ち歩いていて、それをまるで名刺代りに会う人たちに見せて回っているようです」とのこと。初対面でカミソリを見せられたら少し警戒してしまう気もするが、とにかく英国紳士も御用達のワールドワイドなカミソリである。もしも、ふらりと立ち寄ったどこかの国のバーバーで、水落さんのカミソリに出会えたら・・・。そんなことを思わせてくれる日本のものづくりはやはりすごい。

〝失われゆくもの〟の存在を

伝え、継承するという使命

職人の技を目の当たりにすると、何かを作る仕事はいいなと思う。文章を書くことも、ものづくりに通じる部分があるだろうか? 書いては削り、推敲を繰り返す。完璧がないという意味では似ているところがあるかも知れない。私にとって文章を書くことは仕事であり、自分を見つめる瞑想のようなツールだ。水落さんが鉄や火とじっくり向き合う様子を見ているうちに、そんなことを考えた。

「ぼくのおじさん」で文章を書かせて頂くに当たって、私なりの切り口を見出せないものかと考えていた。そこで設定したのが「無常観」というテーマ。万物は移り変わり、いずれは失われていくという仏教の見方だ。〝ぼくたち〟世代が選ぶには、やや渋すぎるテーマかも知れないけれど、こうした視点も取り入れながら、取材するものを考えていきたい。

新型コロナウイルスによって、人々の暮らしは大きく変わった。ウィズコロナの今こそ、私はこの無常観を大切にしたいと思う。時代の変化によって淘汰されそうなもの。失われつつある本質的な文化や営み。抽象的かも知れないが、そうしたものが気になっている。今回の日本カミソリもそうかも知れない。古き良き時代を懐かしみたいのとは少し違う。決してメジャーではなくても、確かに輝きを放つ逸品、それに携わる人のことを伝えたいのだ。それが過去に消えていってしまう前に・・・。

もはや強迫観念にさえ思えるトレンドや共感至上主義。S N S時代に抗い、一石を投じたい気持ち(時代遅れのおじさん思考?)がふつふつと湧いてきている。

60歳にして本格始動!

鍛治職人・水落さんのキャリア

水落さんは職人としてはユニークな経歴の持ち主だ。三条市では家業として鍛冶職人になる方が多いそうだが、水落さんは自身を「基本的な部分で職人じゃない」と説明する。一体どういうことだろう? 話を聞いてみると、その歩みは世間一般で思い描かれている職人像とは異なるように思える。

カミソリ鍛冶になるきっかけをくれたのは高校の先輩、岩崎重義さんだった。18歳の水落少年は銀行員と迷って重義さんの父、航介さんが営む三条製作所に就職した。「そもそも当時の私は、鍛冶屋に興味がありませんでした。良くしてもらっていた先輩に手伝ってくれと頼まれたもので」。水落さんは無邪気に笑う。ただ、今日でも水落さんのカミソリの刃には「岩崎」の姓が刻まれている。この工場を築いた岩崎家の名前を守り続けているのだ。

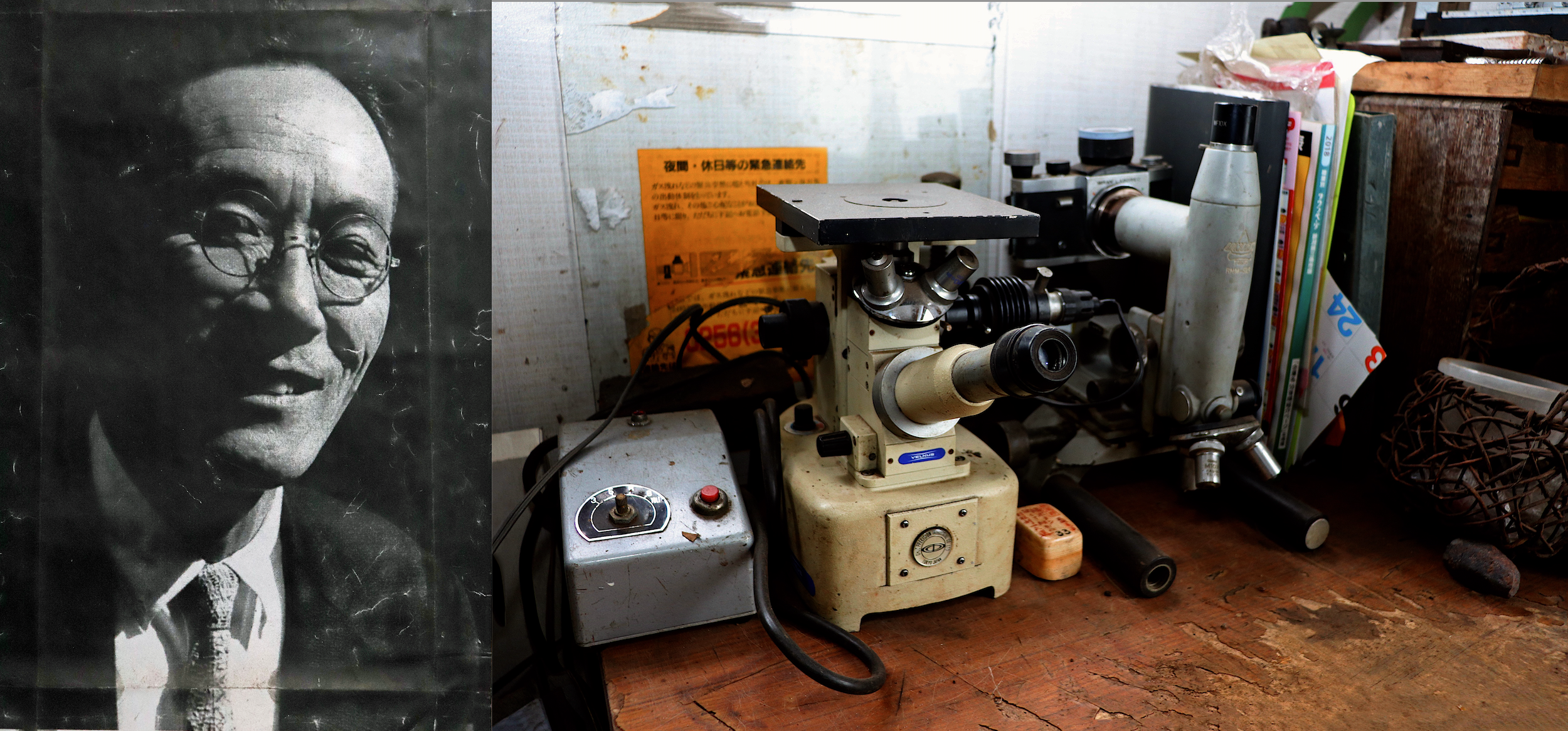

ちなみに創業者の航介さんは、東大で金属組織を科学的に分析する冶金学(やきんがく)を学んだインテリおじさん。職人の経験と勘だけに頼っていた鍛冶の世界に、学問の視点を持ち込んだ人だった。だが、彼自身は学者肌ではあっても職人ではなかった。そのため水落さんは高校を卒業してからこれまで、いわゆる修業という形で誰かに弟子入りしたことがない。工場に出入りしていた数人の鍛冶職人から指導を受け、航介さんから学んだ知識を応用し、自分のやり方で鍛冶の技を体得していったのだ。

高度経済成長期の頃、長年日本カミソリの得意先だった床屋で、替え刃式のカミソリが主流になった。私も水落さんのカミソリを使い始めて実感したのだが、日本カミソリはとても繊細な刃物。抜群の剃り心地の良さと引き換えに、錆びないように、使用後の掃除や保管方法には十分気をつけなければならない。研ぎなど日々のメンテナンスに手間が掛かるという理由から注文が減り、三条製作所の経営は行き詰まった。水落さんは入社10年を節目に退社を決意。その後は金物卸業としてのキャリアを歩み始めた。

転機が訪れたのは水落さんが60歳の時だ。退社後も親戚のように付き合いのあった岩崎重義さんが体調を崩し、鍛冶職人を続けるのが難しくなった。「日本カミソリは形こそ単純ですが、作るには非常に高度な技術がいります。この技を後世に残したいと思いました」。水落さんは再び鍛冶職人の道に戻り、71歳で伝統工芸士の資格を取得した。

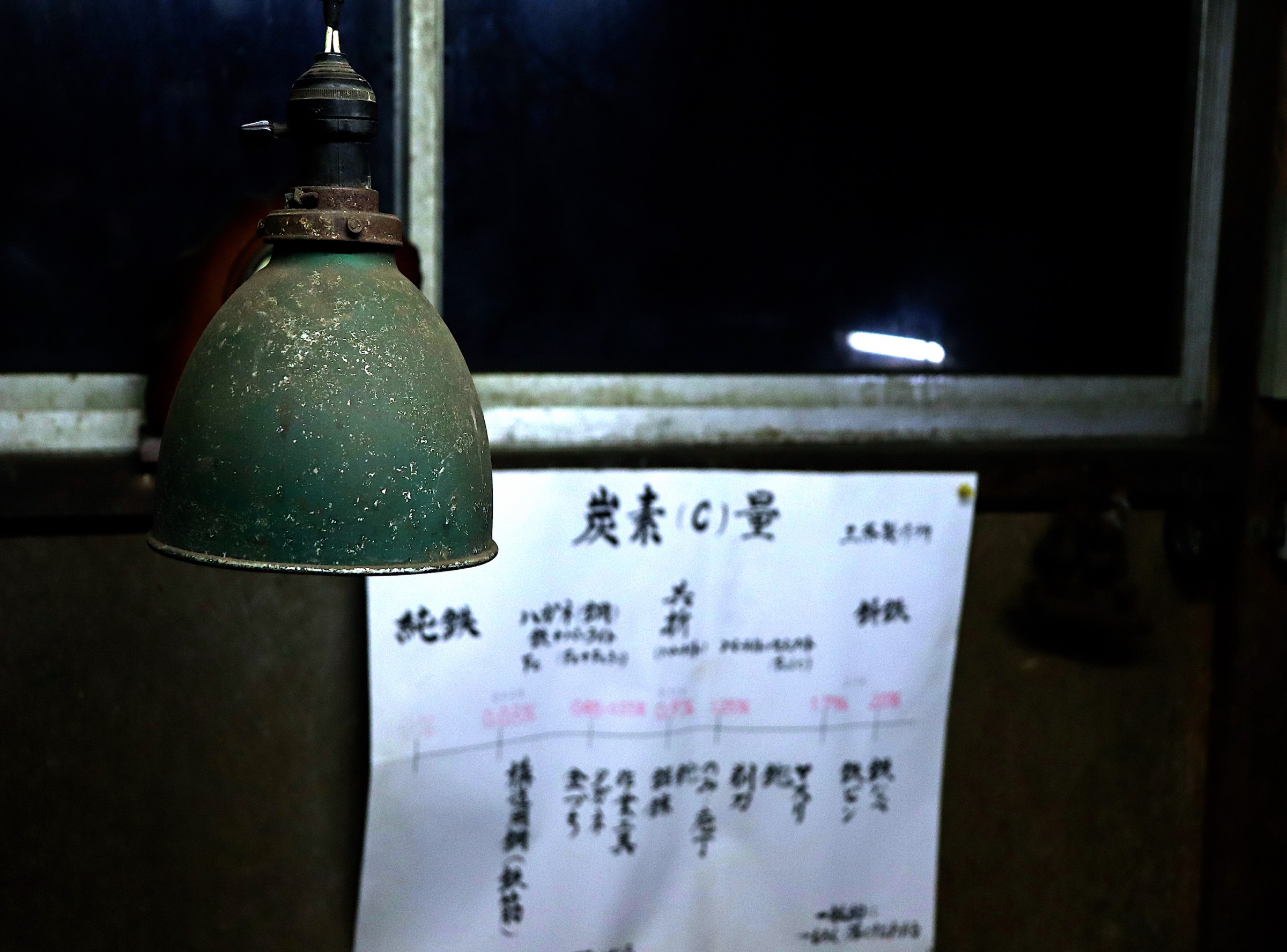

研ぎの工程では刃先を拡大鏡で入念に確認し、砥石を使って丁寧に仕上げていく。

還暦からの再挑戦。なんと軽快なフットワークだろう。私など最近まで、30歳までに一つの道で飯が食えるようになりたいと思っていた。だけど現実の自分はブレまくり。ファッションにも文学にもジャーナリズムにも興味があるし、腹なんて減るだけでちっともくくれない。大した冒険もせず、近道ばかり探していた自分が恥ずかしくなってきた。

水落さんのお話を聞いて、自分の中のちょっとした偏見にも気づいた。職人という肩書きに対する思い込みだ。今まで職人とは「これと決めた一つの道を、技のために突き進む人たち」だと考えていた。だが、水落さんを見ていると、そんな人ばかりじゃないよなと思えてくる。時代の流れを読み、時には人の縁を重んじて、自在に方向転換する人もいる。紆余曲折があって良い。水落さんがちっとも堅苦しくないのは、これまでの人生を軽やかに歩んできたからかも知れない。

21歳の若者が

鍛治職人を目指す理由

水落さんを〝親方〟と慕う青年が工場にいる。稲垣良博さん。神奈川県出身の21歳で、3年前に弟子入りした。一体、なぜ彼のような若者がカミソリ鍛冶を志しているのか? かなり気になる。「きっかけは小学生の頃に見たテレビ番組でした。包丁鍛冶の特集です。そこから漠然と、いつかものづくりに携わりたいと思うようになりました」。火を自在に操り、鉄を素早く打つ職人の技に憧れていた稲垣さん。中学生の頃から休暇を利用して刃物の名産地を巡り、様々な鍛冶の仕事を見てきた。水落さんとの出会いは高校3年生の時だった。「日本カミソリは刃物の最高峰。あらゆる刃物作りの基礎が詰め込まれてる」。水落さんが航介さんから語り継いできた言葉が印象に残った。当時、水落さんが弟子を探していたというご縁もあって、稲垣さんは高校卒業後に三条市へ移住。カミソリ鍛冶の門戸を叩いたのだ。

一度基本を伝えたら、稲垣さんの仕事には手も口も出さない。これが水落親方の流儀だ。ただ静かに見守っている。その表情も決して険しくない。なかなかできることじゃないと思う。本当は手も口も出したいのでは?そう話を向けると、稲垣さんと私を見て言った。「仕事はね、勘所を自分で見つけなければいけません。人から手や口を出されて何とかなるものじゃない。技術は一歩ずつ進んでいくもので、先を急いではいけない。まあだんだんやっていけば良いのです」。私まで励ましてもらった気分になった。稲垣さんなら、「何とか親方の信頼に応えたい」という気持ちになるだろう。みんな初めは不格好だ。でも、自分で勘所を見つけるまで、続けてみよう。そう思えた。

「自分が作りたい物を形にできるのが面白いです。上手くいかないこともありますが、やっていくうちに分かってくることがある。その過程も楽しい」。稲垣さんが選ぶ言葉は飾り気がなく、ストンと腑に落ちる。幼い頃に見た夢を追いかけられる素直さが、なんだか羨ましい。

物や情報が溢れ、選択肢が無限にあるように思える現代。ぼくたちの世代は「好きなことで食べていく」を何となく美化しているかもしれない。だが、実際には多くの人が、自分の好きなこと、やりたいことはちっとも分からない。スマホを開けば、同世代の活躍が目に飛び込む。それぞれの道にすごい人がいる。自分はこのままでいいのだろうか。不安に思う時、つい液晶に映るその人と比較してしまう。そして、自分の現在地にがっかりしたりする。私もまだ、そんなことを繰り返している。

水落さんが育った戦後は、物も選択肢も少ない時代だった。良い時ばかりではなかった。辛い時期の乗り越え方について、こんな風に語ってくれたことが印象に残っている。「自分のために頑張るんだというだけでは、張り合いがない日もあります。例えば両親のためでも良い。母の顔を思い出したら、よし!くよくよしていられないということもあるでしょう。別にお客様のために頑張らなきゃいけない訳でもない。大切な人のために働く日があっても良いじゃないですか」。

そうだ。私たちはついつい自分がどうなりたいかばかりを考えてしまう。誰かのために頑張れることをもっと自覚しても良いんじゃないだろうか。そういう自分をもっと好きになりたい。それって、とてもかっこいいことだと思いませんか?

手仕事にこだわる水落さんにとって、工業製品で溢れた生活はどう見えるのだろう?尋ねてみると、「時代の変化による物の入れ替わりは付きものですから」と、柔軟な考えをお持ちだった。だが、気になることもあるという。「今はね、物の良し悪しよりも値段を聞いて『高いね!』となってしまう傾向があるでしょう。昔よりは経済的に豊かになっているはずなんですが。これは良い素材を使っているな、手間が掛かっているなという目を養う機会が減ってきているのかも知れない」。

確かに、どきりとさせられる。生まれた時から大量生産品に慣れきった私たちは、物の成り立ちや、その背景をどれくらい想像できるだろうか?「物を大切にしなさい」と言われた時代、物は大切に作られていたのかも知れない。今はどうだろう?私たちは物を使う人から、ただ消費する人になってはいないだろうか?では作り手の方は?じっくりと考えてみる必要がありそうだ。

- 三条製作所

金物の町、新潟県三条市に1951年に創業。水落氏の代表作である日本カミソリは芸術的な見た目の美しさと、切れ味の良さから世界中にファンがいる。価格は一本3万〜3万5000円。商品の一部は外部のオンラインサイトで取り扱いがあるが、原則予約は3年待ち。

住所/新潟県三条市南四日町2-19-19

TLE/0256-33-1361

1942年生まれ。新潟県三条市出身。高校卒業後、三条製作所に入社。鍛冶の世界に冶金学を取り入れた岩崎航介氏のノウハウを受け継ぎ、日本カミソリを手がける。金物卸売業を経て、60歳から再び職人の道に舞い戻る。2014年に伝統工芸士を取得。2019年から稲垣良博さんを弟子に迎え、技術を継承している。2020年、第3回「三井ゴールデン匠賞」受賞。

1994年生まれ。記者。洋服はノンシャランなクラシックスタイルを追求中。愛読書はジャック・ケルアック「オン・ザ・ロード」など。ビートジェネレーション好き。音楽はグレン・グールドやビル・エヴァンスからミレパ、カルヴィン・ハリスまで超雑食。趣味はトレーニング、純喫茶巡り、謎多き昭和パン「シベリア」探し。文章での表現方法を模索中。『ぼくのおじさん』における〝ぼくたち〟