くろすとしゆきさんが

証言する!

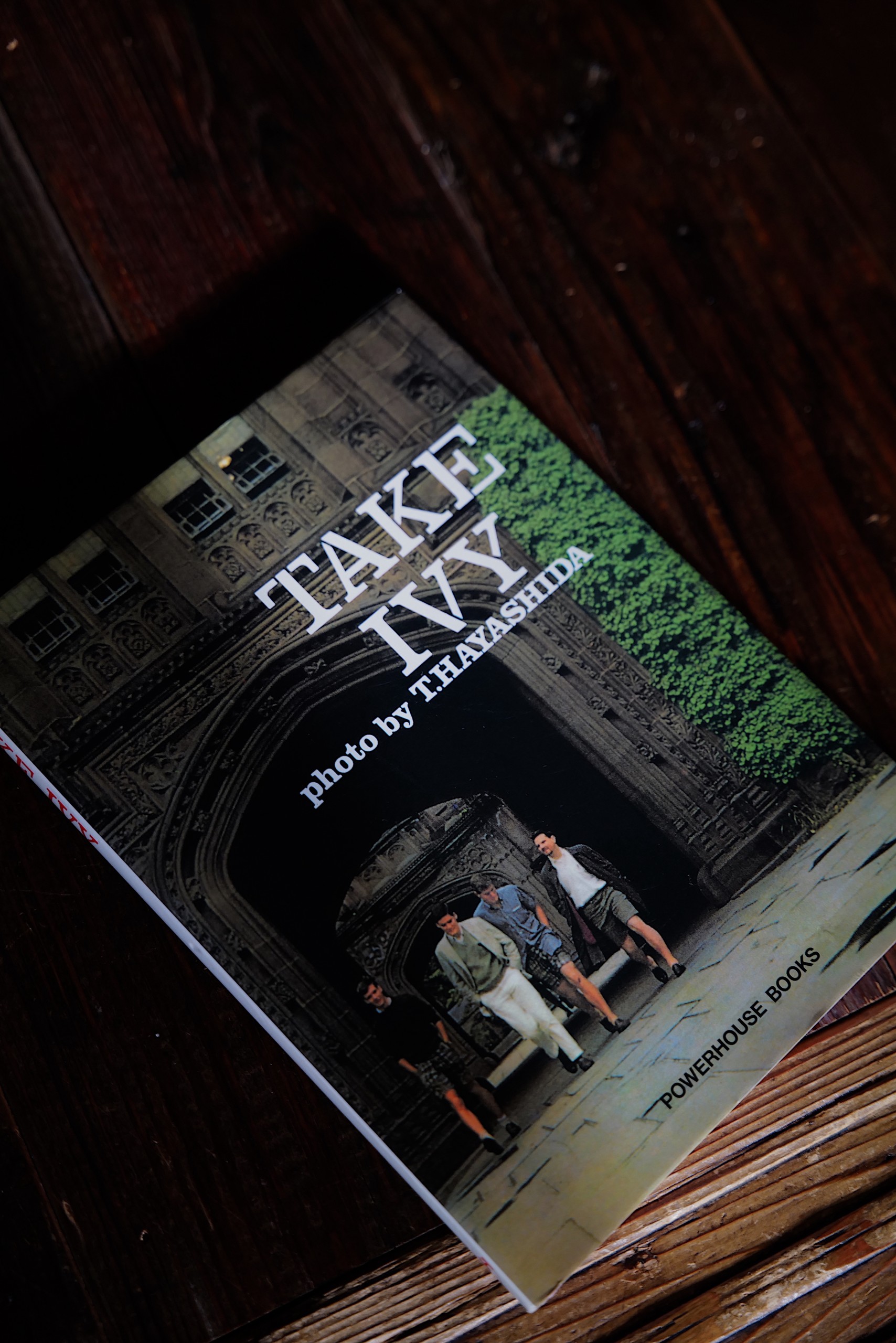

〝がっかりの記録〟だった

『TAKE IVY』が

伝説になった理由

撮影・文/山下英介

もはや第何次ブームなのかはわからないが、アメリカントラッド再燃の兆しを世界的なスケールで実感させられる今日この頃。この秋「ぼくのおじさん」は、『BRUTUS』と『2nd』という、同日に発売されたふたつの雑誌のトラッド特集に協力させてもらっている。そのうちアイビーに特化した『2nd』では、くろすとしゆきさんに伝説の写真集『TAKE IVY』の裏話を伺ったものの、残念ながら誌面の都合上せっかくのお話を大幅にカットせざるを得なかった。アイビーのレジェンドによるせっかくの貴重な証言を、世に遺せないなんてもったいない! ということでくろすさんと『2nd』編集部の了承を得て、ここにノーカット版を掲載させてもらうことにした。どうしてぼくたちはアメトラやアイビーに惹かれてしまうんだろう? そしてどうして今、世界の若者たちは日本を経由したアメトラに惹かれているんだろう? その手がかりがここにある。

写真集『TAKE IVY』は

映画のオマケだった!?

撮影/林田昭慶 文/くろすとしゆき、石津祥介、長谷川元

くろすさんが初めてアメリカに行かれたのは、『TAKE IVY』の取材ですか?

くろす そう、1965年。東京オリンピックが開催された1964年に、ようやく海外への観光旅行が解禁されたんだよ。あの頃のJALの世界一周旅行は、恐ろしく高い値段だったね。今円安だなんだって騒がれているけど、俺が行ったときの1ドルは360円。しかも500ドルしか持って出られない。でも、俺と石津の祥ちゃん(石津祥介さん)は、ふたりとも1000ドルずつくらい持っていったんじゃないかな。

闇ドル、みたいな感じですか?

くろす そう。1ドル400円だった。

そういうのはどこで買うんですか?

くろす まあ闇ドルっていうだけに、闇のルートがあるんだよ(笑)。ともかくそのドルを持って羽田から飛行機に乗った。まだJALはアメリカまで飛んでなくて、ノースウエストエアラインの飛行機だったと思う。ジェット機じゃなくてプロペラ機だったかな。ブーンって音がしてプロペラが回るんだよ。

当時の渡航っていったら大変ですよね?

くろす 出かける前は水盃を交わしたよ(笑)。それで飛行機に乗ったら、中のお姉さんは全員アメリカ人じゃない。日本語も通じないし、みんなガチガチだったね。

英語を喋れる人はいたんですか?

くろす ちょうどVANに、アメリカ留学から帰ってきたやつがいたんで、そいつを連れていったんだ。だからメンバーはVAN JACKET班が俺と、石津祥介さんと、英語が話せるポール長谷川(長谷川元)と、カメラマンの林田昭慶さんの4人。そして映画の撮影班は、小沢監督とカメラと助手と、スクリプター(記録係)の4人。全部で8人だった。

それはさぞお金がかかったでしょうね!

くろす いくらだったか覚えてないけど、あの頃のVANは景気がよかったんだろうな(笑)。

時代背景としては、1964年にVANとみゆき族が社会現象になった翌年ですよね。そんな時代に『TAKE IVY』を出版する目的というのは、なんだったんですか?

くろす というのはね、みゆき族=アイビー、アイビー=VAN、VAN=不良みたいなレッテルを貼られて、週刊誌や新聞にも批判されるし、ちょっと参ってたんじゃない? だから本当のアイビーリーグの学生たちの姿を映画に撮ってきて見せようか、という話だったと思う。最初は映画の企画が主体だったんだけど、まあスチール写真もいるかなっていうことで、林田さんをカメラマンとして連れていったわけだ。だから、写真集はある意味オマケなんだよ。

なんと、伝説の写真集はオマケだったんですか(笑)! しかし当時は映画を撮るといっても、それなりのセットになりますよね?

くろす 35ミリじゃなくて16ミリだったから、そこまで大掛かりではなかったけど、それでも大変なもんだよ。カメラといい三脚といい。録音はしなかったな。まだ「デンスケ」っていう手巻きゼンマイの録音機が使われていた頃で、それを肩にかけてマイクで録るんだけど、これが重いんだ。デンスケなんていっても、知らないだろ(笑)?

全く知りませんでした。今とはえらい違いですね(笑)。そういうある程度規模の大きな撮影となると、当然撮られている側には気づかれますよね?

くろす 気づかないヤツも当然いたけれど、向こうの連中は黙って撮るとうるさいから、なるべく声をかけていたよ。でも日本から来たって言えば、みんなウェルカムだった。もちろん取材前には、それぞれの学校に手紙を書いて取材依頼もしたしね。みんなOKだったけど、ひとつだけ返事が来ない学校もあったかな。

当時はメールどころかFAXすらないですから、それだけでもすごい時間がかかりますね。

くろす そのお墨付きを持って、学校の事務局に行ってから撮ったわけだけど、イエールだかハーバードのどちらかがダメだったんだよ。だからそこだけは隠し撮りした。

こういう写真は望遠レンズで撮っているんですか?

くろす このときは二眼レフだったな。

え〜っ、二眼レフ、つまり中判フィルムでスナップを撮っていたんですか? それはすごい。相当な技術が必要になりますよ!

くろす なんのカメラを使っていたかは覚えていないけど、当時はまだ35ミリのカメラは信用がなかったからね。あの頃、プロのカメラはみんな二眼レフか大判だよ。黒い布を被って撮るやつ(笑)。

当時は高感度フィルムもなかったでしょうし、すぐブレちゃうし、暗くなったら撮れないし、大変な撮影だったんだなあ・・・。しかし、ここに収められているアイビーリーガーたちは、本当にみんなこんな感じだったんですか? それとも特別な人たちだったんですか?

くろす みんなこういった格好だった。でもね、これが最後の年だったんだよ。次の年になると学園紛争が始まっちゃったから。だからアイビーリーグも1966〜7年くらいになると荒れてしまう。つまり『TAKE IVY』で収めたのは、最後の輝きを放っていたアイビーリーガーたちだったんだよ。

どうして本場のアイビーは

だらしないんだろう?

やっぱり当時の日本のアイビーとは違いましたよね?

くろす 全然違うね。一番おかしいのは、こっちは渡航の前にいちおう想定上のストーリーをつくって、イメージをしていくわけだよ。アメリカンフットボールの練習シーンを撮ったり、スーツやブレザーを着て教室で勉強しているところを撮りたいね、なんて具合にさ。でも実際に行ってみたら、アメリカンフットボールはシーズンオフで、ボールを触っただけでもペナルティが課されるから取材できないし、学生たちはみんなここに出ているような格好なんだよ。「みんな、どうしてこんなにだらしない格好なんだ?」って驚いたよ。

ああ、本場のアイビーリーガーはもっとビシッとした格好だと思っていたわけですね!

くろす まあ6月だったから軽装なのは仕方ないけど、もうがっかりしてさ。最初は映画を撮る気もしなくなった。ボタンダウンシャツは裾を出してるし、チノパンはジョキジョキ切ってるし、短パン穿いてるヤツはいるし、穴の空いたスニーカーは履いてるし・・・。ああ、もうこれはダメだって話だよ。カメラマンなんて「これじゃ映画撮れませんよ」ってうなだれていた。

それはすごい。初のリアルなアイビー取材は、期待はずれだったんですね!

くろす はっきり言ってがっかりの記録だよ。こっちはアイビースーツを着てスクールカラーのネクタイを締めてると思っていたけど、そんなヤツはひとりもいなかった。スーツを着ているヤツ自体、学生どころか教師にもいなかったし。教師はジャケットに蝶ネクタイみたいなスタイルだったね。まあ、今にして思えば学生がマンハッタンのビジネスマンみたいな格好してるわけがないよな(笑)。

〝がっかりの記録〟が、伝説の写真集になるなんて、皮肉なものですね。

くろす 初日はみんな呆然としてたけど、その日の夜の打ち合わせで気合いを入れ直して、ありのままの姿をできるだけリアルに撮っておこうって切り替えたんだよね。

やっぱり日本からの取材チームは、バチッとした装いで臨まれたんですか?

くろす みんなスーツを着てたけど、俺だけハズしてセーターを着てた。そんな堅い格好よりも、こっちのほうがいいだろうって。

やっぱりくろすさんには、そういうセンスがあったんですね。

くろす ちょっと話は遡るけど、オリンピックの年(1964年)に海外から観光客がいっぱい来たじゃない。その姿を見て、「ああ、旅行ってこんな格好でいいんだ」って気が付いたんだよ。それまでは日本人の旅行っていったら、仕立ておろしのスーツを着て行くものだったから。旅行自体が高いし手が出ないものだったからね。

日本人にとって、旅行とは晴れの舞台だったんですね。

くろす 新婚旅行なんていったら、男はみんなスーツだ。でも外国から来た観光客はセーターやTシャツで歩いてるヤツはいるし、日本人とぜんぜん違う。一番驚いたのはスニーカーだったね。それまで日本人にとっては単なる運動靴だったから、あんなものを街中で履いていいものだろうかって、真剣に悩んだよ。

VANではそのとき、スニーカーは出していなかったんですか?

くろす だからその年の暮れに真似して、運動靴を「スニーカー」っていう横文字にして売り出したんだ。それが見事に当たったね。一番驚いたのは製作を依頼したメーカーだった。当時の運動靴の数倍の値段をつけたから、「こんなの絶対に売れませんよ」って断言していたからさ。

いわゆるスウェットシャツは当時からあったんですか?

くろす VANでは「トレーナー」っていう名前で売っていた。あれは石津謙介さんの造語だったね。「スウェット」じゃわかりにくいから、〝トレーニングをする人〟という意味をもとに「トレーナー」って名付けたんだけど。アメリカのメンズショップで「トレーナーください」って注文して全く通じなかったという話は、本当によく聞いたな(笑)。

アメリカ人にとっても

1965年は特別な年だった

本当に今では全く想像できない話ばかりですね(笑)。しかし『TAKE IVY』の映画は、帰国後すぐに公開したんですか?

くろす 映画はVANの展示会を赤坂プリンスホテルで開催したときに、第一回の試写を公開した。VANの取引先であるメンズショップに、売上金額に応じた枚数のチケットを配って、お客さんはそこからもらう形で集まってきたんだ。赤坂プリンスを全館貸し切った、なかなか思い切ったイベントだったよ。

実際のお客さんの反応はどうだったんですか?

くろす ずっと憧れだった本場のアイビースタイルだから、みんな納得してたよね。

ちなみに、どこの大学が格好よかったですか?

くろす ブリストンだろうね。田園調布みたいな街並みの中心に学校があって、その周辺にショップや小さなホテルが立ち並ぶ、とてもいい雰囲気の街だったんだ。それと一番協力的だったのが、カナダ国境に近いところにあるダートマス。猪狩千春(いがやちはる)さんっていうスキーの銀メダリストが留学していたこともあって、日本人をとても歓迎してくれた。あそこはキャンパスの中にスキー場やボートのコースがあるくらい、広大な学校だった。『TAKE IVY』のボートの風景は、この大学で撮らせてもらったんだ。

しかし『TAKE IVY』のすごさは、ただ街に行って撮るんじゃなくて、大学に行って撮るっていう発想ですよね。このアイデアは、誰のものだったんですか?

くろす それは多分、アメリカ帰りのポール長谷川だったと思う。彼は現地の習慣も知っていたから、各大学に手紙を書いたり、コーディネート一式を担当してくれたんだ。こっちは行けばなんとかなると思ってたけど、アメリカは当時から肖像権の概念が発達していたから、そのまま行ったら撮れなかったと思うよ。

初のアメリカ取材旅行では、やっぱり買い物はたくさんされたんですか?

くろす ああ、そんな買い物をするような精神的な余裕はなかったよ(笑)。でも、各大学にある生協(co-op)には、学校のマークが入ったワッペンとかスウェットシャツとか、欲しいものがいっぱいあった。でも、お金もなかったし実際には買えなかったけれどね。

当時はクレジットカードもないし、なけなしの闇ドルは取材費に回さないといけませんからね(笑)。

くろす 唯一買ったのは、ブルックス ブラザーズのネクタイかな。すごく細い黒のニットタイ。俺はケチでモノが捨てられないタチだから、それは今でも持っているよ。

写真集としての『TAKE IVY』は、帰国してから制作が決まったんですか?

くろす スチール写真を『メンズクラブ』編集部に見せたら「これ本にしよう」という話が出てきたので、それから一気に原稿を書き上げた。取材が6月で、出版されたのが秋口だったかな。タイトなスケジュールでえらい目にあったよ(笑)。タイトルはみんなで話し合っているときに、俺が大好きなジャズミュージシャン、デイヴ・ブルーベックの『TAKE FIVE』にちなんで『TAKE IVY』を提案したんだ。意味がわからないからダメだって意見もあったけど、語呂もいいしこれでいくかとなって。だから、デイヴ・ブルーベックのおかげで『TAKE IVY』は産まれたんだよね。

やっぱりかなり売れたんですか?

くろす いやあ、そんなに売れなかった。最初は増刷もされずに絶版になってしまったし。それが数十年後にアメリカで売れたので、みんなびっくりしたんだよ。全部でどれだけ売れたかは知らないけど、アメリカではいまだに毎年増刷されて、ささやかながら印税が振り込まれてくる。アメリカってなんて素敵な国なんでしょう(笑)。

今では日本人のトラッドファッション好きにとっても『TAKE IVY』はある意味では聖書的な存在になっていますが、逆輸入的な売れ方をしたわけですね! ちょっと最近のシティポップブームを彷彿させるなあ。

くろす 1965年って時代の転換点というか、アメリカ人にとっても特別な時代なんだよ。『TAKE IVY』には、アメリカが一番輝いていた時代の名残が詰まっている。それが向こうの人たちの郷愁を誘うんだろうな。俺が次にアメリカに行ったのは1970年代半ばだったけど、そこはもう全く違う世界だったよ。

- 『2nd』2023年11月号

紙の雑誌の醍醐味である自由さやごちゃ混ぜの面白さを味わせてくれる、天然記念物的雑誌『2nd』。その最新号はズバリ〝アイビー〟。詳細すぎるアイビー年表は必見だ。「ぼくのおじさん」は、文藝春秋の新谷学さんとビームスの窪浩志さんによる対談などでご協力させてもらっている。くろすさんの格好いいポートレートもぜひチェックしてみて。

1934年東京都生まれ。慶應大学文学部在学中、アイビーファッションの存在を知ったことがきっかけで、セツ・モードセミナーでファッションを学ぶ。友人たちと結成した「アイビー・クラブ」が名を馳せ、1961年にヴァンジャケット入社。商品企画を手がけ、VANブランドを通して日本にアイビーファッションを啓蒙する。1965年にはアイビーのバイブル『TAKE IVY』を制作し、1966年にはケントを設立するなど、同社の躍進を担った。1970年の退社後は自身のショップ「クロス&サイモン」を設立する。服飾評論家としての活動も知られ、現在もTVやメディアへの出演を精力的にこなしている。