今も、昔も。

ぼくが初めての機械式時計に

アメリカンヴィンテージを

すすめる理由。

文・写真/松山猛

誰もが便利なクオーツ時計に夢中だった50年前に、日本ではじめて機械式時計の魅力を再発見した、偉大なる〝時計のおじさん〟松山猛。そんな彼が、ぼくたちに時計の本当の楽しみ方を教えてくれる連載がスタートした! まずは20代の松山さんが機械式時計の深みにハマるきっかけになった、1940〜50年代のアメリカンウォッチについて語ってもらおう。

1972年、はじめての時計は

パリで買った

美術高校に通っていた十代のぼくは、腕時計というものとは無縁な生活をしていたものだった。世の中に反逆的に生きることに夢中だったぼくは、時間という世間の常識にも縛られまいとしていたのかもしれない。実のところはそれ以上に、若くして父が亡くなり、母とふたりで必死に生きていた時代のぼくには、高価な時計を買う経済的な余裕もなかったのが本当のところだった。

もちろんその時代には、今日のようなモバイルフォンもなかった時代なので、自宅の掛け時計とラジオの時報、そして街角の時計や、様々なお店に掛けられている時計から時間を知ったものだった。

そんなぼくが時計に興味を持ったのは、仕事を始めてしばらく経った二十代になってからのことだった。やはり仕事を始めると人との関わりも多くなり、自分勝手な時間に生きているわけにもいかなくなったということだ。

それではと最初に手に入れた腕時計は、パリに本店がある〝オブレー〟という小さな時計ブランドの、シルバーで作られたオーバル(楕円形)ケースの小さな時計だった。漆黒の文字盤には長短の針があるだけで、時間を区切る数字もないミニマルなデザインなのも、どこか抽象的で気に入っていたのかもしれない。

この時計を1972年の最初のパリ旅行のときに手に入れてしばらく使ったが、デザインはよいがメカニズム的にはあまり精度の高いものではなかった。残念ながらこの時計は今ぼくの手元にはない。ちょうどその時代は、日本発のクオーツ時計が時計の世界を激変させようとしていたころで、時計というものの精度に革命を起こそうとしていた時代だった。その水晶振動子で刻む高い精度のクオーツ時計が、従来のゼンマイと歯車によって時を刻む機械式時計をやがては駆逐していくものだと、その当時は思われていたものだった。だがぼくにはクオーツ時計への興味がまったく湧くことがなく、むしろもっと昔のデザイン性の高い時計が気にかかっていたのだ。

それは当時よく観ていた1940〜50年代の映画のなかで、ハンフリー・ボガードなどが身に着けていた時計へのあこがれであった。そして初めてアメリカに旅した時に、真っ先に探したのもそのような時代の時計で、1973年当時にはまだまだぼくが憧れたような時計が、デッドストックとして残っていたのであった。

右写真/このエルジンはつい最近インターネットで見つけて手に入れたもの。エルジンのなかでも高級な部類の〝エルジン・デラックス〟銘のもので、21石のムーブメントを採用。シンプルなスクエアケースだが、クロコダイルのベルトを着けてみると、さらにドレッシーさが増して、いい感じとなった。

アメリカのケースに

スイスのムーブメント

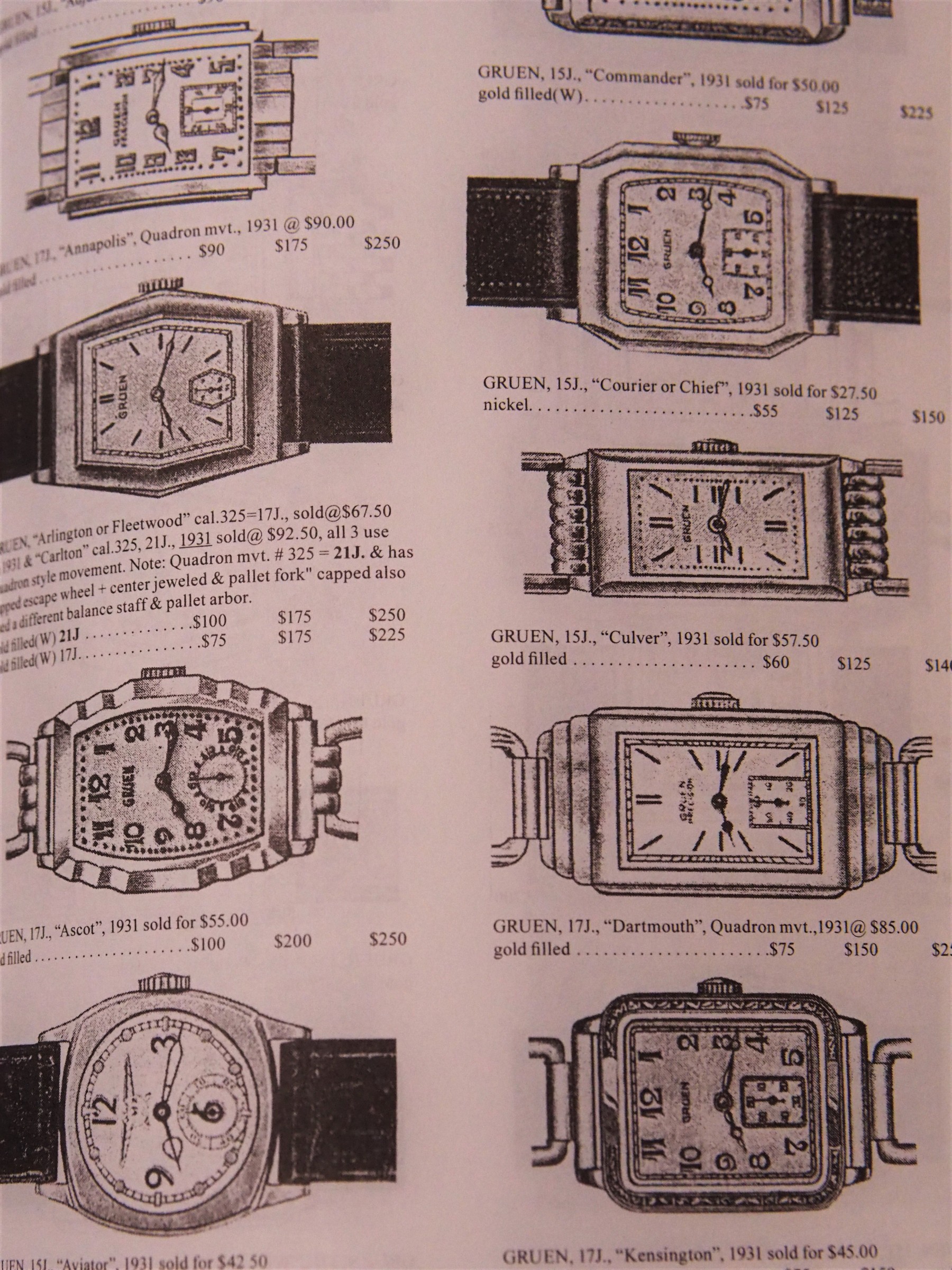

サウス・サンフランシスコのフリーマーケットでみつけたのは、スイスの〝グリュエン〟という時計メーカーのムーブメントを、アメリカで「ケーシング」といって、外装を与えたいわゆるスイス・アメリカン・ウォッチで、確か当時200ドルほどで手に入れたのだった。ちなみにこの〝グリュエン〟社というのは、のちにロレックスに吸収されたくらいなので、よいムーブメントを生産できる会社であったに違いない。その時計にはエクステンション・ブレスレットという金属製の駒のブレスレットがついていて、スプリングが入っていて伸び縮みするから、腕にすっきり密着してくれ、 その点もファッショナブルに思えて、お気に入りの時計となってくれた。

その時計を腕に、原宿のおしゃれ人間が集うコーヒーショップ「レオン」に行くと、みんなが珍しがって、「いいね」というのだった。ぼくはその時計が似合うようにと、ファッションもフォーティーズ風にし、それまでの長く伸ばした髪型から、ボギーの時代風の刈り上げにしたのであった。それまでのロンドンブーツ青年は、ひとつの時計との出会いで、すっかり変身したというわけだ。

ハンフリー・ボガードと

アメリカンウォッチの時代

アメリカという国はたくさんの移民を受け入れてきたから、世界の各地から広い大陸に吸い寄せられるように、移民が押し寄せた。初期にはイギリスやフランスからの移民が多く、そのなかには時計製造の技術を持つ人も結構いたということだ。東海岸のマサーチューセッツ州ボストン近郊などで、その時計師たちは最初はイギリス風の時計をつくり始め、やがて大陸を横断、縦断する鉄道の発展には精度の高い時計が必要となり、大いにポケットウォッチの世界が発展した。なかでもウォルサム社やエルジン社はのちの腕時計の時代においても、精度の高い小型ムーブメントを量産することができたから、ひところはスイス時計の大きなライバルとなったのだった。ぼくがこの時代のスイスやアメリカの時計を評価するのは、ヴィンテージ時計を好む人たちが愛でる要素があるからなのだ。

それは時計の緩急を調整するパーツの美しさで、たとえばテンプの周りに角を生やしたような小さなスクリューがある、スクリューバランス(チラネジ)仕様であるとか、白鳥の首のように優美なデザインの「スワンネック」と呼ばれる、緩急針を微調整するパーツなどの細部の美しさなのだ。

グリュエンのムーブメントはトノーシェイプ、つまり樽型をしている。これはやはりトノー形のケースに、ぴったりフィットするように設計されたものだ。40年代や50年代の時計にはこのトノー型のムーブメントが多い。なかなか美しい仕上げをされていて、これこそは機械美というものに思えるのだ。

1940〜50年代の腕時計の多くがそのようなディテールを誇っていたので、ぼくたちはそのような古い時計を購入するとき、お店の人にお願いして裏蓋を開けてもらい、好みのスタイルのムーブメントであるかをしっかり見極めたものだった。

1970年代にはまだまだデッドストックとして、戦後に輸入された時計が、時計屋さんに眠っていたもので、スイスのロンジン社、モーリス社、耐震装置をいち早く導入したウイラー社、そしてアメリカのウォルサム社、エルジン社、ハミルトン社、ブローバ社の時計などをよく見かけた。

とにかく40〜50年代の時計の魅力といえば、そのケースデザインの多様さに尽きるだろう。昔ながらの丸形であっても、ベルトを取り付けるための角の部分のデザインが凝ったものを多く見かける。アメリカンウォッチはさらに、アールデコ以来のデコラティブなデザインのものが多く、好みのものを探すのが楽しい世界なのだ。