月の光のように

生きたおじさんの物語

文・山下英介

「月光荘おじさんなんて知らないよ」という方は、まずはこの記事を読んでもらいたい。こんな素敵な人が、ちょっと前まで世の中にいたんだということに驚くと同時に、その存在を今まで知らなかったことを後悔するはずだから。有名だとかお金を持っているかどうかなんて、その人の価値には全く関係ない。本当にすごいのは、誰かの心にあったかいものを残せる、月光荘おじさんのような人なんだ。

自らの名前を捨てて

美に尽くしたおじさん

ぼくたちが何かを成そうとするとき、そこにはどうしたってすこしばかりの雑念が生まれてしまうものだ。自分の名前を残したい! 有名な人とお近づきになりたい! お金持ちになりたい!・・・。それ自体が目的ならかえって清々しいけれど、本来の思いがピュアであればあるほど、その雑念は大切なものをどんよりと曇らせて、ぼくたちを深く悩ませる。

そんな悩み深きぼくたちが知っておくべき存在を、ぜひここで紹介したい。その名も「月光荘おじさん」。1894年(明治27年)生まれ、1990年(平成2年)逝去。銀座にある小さな画材店、月光荘を創業した人物だ。絵を描く人でもない限り、あまり知らないよね?

なにがすごいかって、この方は23歳にして月光荘を創業したときから、親からもらった橋本兵蔵という名前を捨てて、「月光荘おじさん」もしくは「月光荘おやじ」と名乗り続けた。そして96歳で亡くなる直前まで、芸術家を暗闇から照らす月の光として、今では世界一とも称されるようになった絵の具をつくり続け、お店に立ち続けたのだ。そんな彼の姿は、芸術家のみならず、月光荘を訪れる若者たちにも強烈なインパクトを与えたという。このメディアでおなじみの赤峰幸生さんもそのひとりだ。どうやったら、こんなピュアな生き方ができるんだろう?

そんな「月光荘おじさん」の人生や功績については、『人生で大切なことは月光荘おじさんから学んだ』(産業編集センター)に詳しく記されており、ぜひとも読んでもらいたいのだが、概略だけはここで伝えておきたい。

少年の心を開かせた

与謝野晶子という〝ぼくのおじさん〟

明治半ばに富山県の農家の長男として生まれた読書好きの少年橋本兵蔵さんは、〝何か〟を成し遂げるために実家を捨てて上京。住み込みで働きはじめた家の斜め向かいが、敬愛する歌人の与謝野晶子邸だったことから、彼は勇気を出してその家を訪ねてみる。与謝野夫婦はそんな彼を可愛がり、自宅で催されていた文化人のサロンに招き入れた。そこに集まるのは芥川龍之介、島崎藤村、梅原龍三郎、有島生馬、小山内薫・・・。教科書に載っているような一流の芸術家ばかりだ。その交流の中で彼は、芸術家たちを支えること、役に立つことこそが、自分の人生の定めなのだと決意したんだ。

画材の販売で貯めた資金を元手に、橋本さんが自身のお店を立ち上げるに至ったのが大正6年のこと。そんな彼に、与謝野晶子はメッセージのこもったひとつの歌をプレゼントする。

大空の 月の中より君来しや ひるも光りぬ 夜も光りぬ

与謝野晶子はそれと同時に、「月光荘」という店名をも授けてくれた。トレードマークである〝友を呼ぶホルン〟も、彼女のまわりにいた文化人たちが考えてくれたものだ。

月光荘のアイコンである「友を呼ぶホルン」。この音色のもとに、多くの仲間が集うように、との願いが詰まっている。

以来、橋本兵蔵さんは23歳にして自らの名前を捨てて、生涯「月光荘おじさん」もしくは「月光荘おやじ」と名乗り続けることになった。もちろん戸籍こそ捨てなかったものの、彼は公の場で「橋本兵蔵」と名乗ることはなく、郵便なども「月光荘おやじ」名義で届いたという。その徹底ぶりに関しては、おじさんの孫である日比康造さんのインタビュー中(今後公開予定)でも語られているので、ご一読いただきたい。

世の中の常識を覆した

国産絵の具の開発

1917年(大正6年)、月光荘がはじめて構えたお店は新宿の角筈、今でいう歌舞伎町エリアにあった。建築設計を監修したのは画家の藤田嗣治。扱う商品はパリやフィレンツェから輸入した油絵の具。二階建てで中庭のついたそのお店にはフランス人女性が勤めていたというから、当時としてはとてつもなくハイセンスなお店だったろう。芸術家を支えるために生きた月光荘おじさんだが、猪熊弦一郎に代表される巨匠たちと深く交流をもったことから考えると、彼自身のセンスや感性も相当なレベルにあったと思われる。

しかし月光荘は、お金持ち相手の輸入品ビジネスで終わることはなかった。おじさんが最も情熱を注いだのは、当時の日本には存在しなかった、国産油絵の具の開発だ。油絵の具とは砕いた鉱物から手間暇をかけてつくられるもので、輸入品ともなればとても高価。若い芸術家たちにとっては、大変な思いをして手に入れるものだったのだ。

そこで月光荘おじさんは、自宅やお店を担保に入れて借りたお金で自家炉をつくり、自ら油絵の具の開発に着手する。そして1940年(昭和15年)に、疎開先の富山県でコバルトブルーの製法を発見。これは軍や大学による国費をかけた研究に先駆けるものだったので、当時の美術界からはおおいに疑惑の目を向けられたという。ありものを使ったんじゃないの?と。現在では当たり前の存在となっている国産の絵の具だが、当時としてはそれほど革新的な発明だったのだ。

そんなふうに手塩にかけて育てた月光荘も、関東大震災や東京大空襲に見舞われて、そのたびに月光荘おじさんは裸一貫に戻ってしまう。その人生は苦労の連続だった。しかし彼は決してへこたれずに、優れた絵の具を次々と開発。1971年には「月光荘ピンク」と呼ばれるコバルト・バイオレット・ピンクが、世界油絵の具コンクールで一位を受賞。絵の具の本場であるフランスのル・モンド紙に、〝フランス以外の国で生まれた奇跡〟と見出しをつけられるに至ったのだ。

世界から認められてもなお、月光荘おじさんは絵の具をつくり続け、死ぬ直前まで銀座のお店に立ち続けた。そしてお店を訪れるお客さんには、本気で怒ったり褒めたり、ときには文通したりという、心と心の付き合いをし続けたのだ。

本当のダンディズムは

志を貫くこと

そう、月光荘おじさんは、とても格好いいおじさんなんだ。

日本を代表する芸術家たちからの尊敬を一身に集めながらも、絵の具が買えない芸術家の卵や、その友達とも分け隔てなく接したおじさん。

軍部にも、GHQにも媚びずに自分が信じる商売を貫き続けたおじさん。

どんなに辛いことがあっても決して愚痴をこぼさず、亡くなる直前まで毎日お店に立っていたおじさん・・・。

彼は生き方にも、その商品にも、自分の美意識と志を貫き通したんだ。おじさんと較べたら、ただ高価なスーツを着ただけで〝ダンディ〟だなんて笑ってしまう。

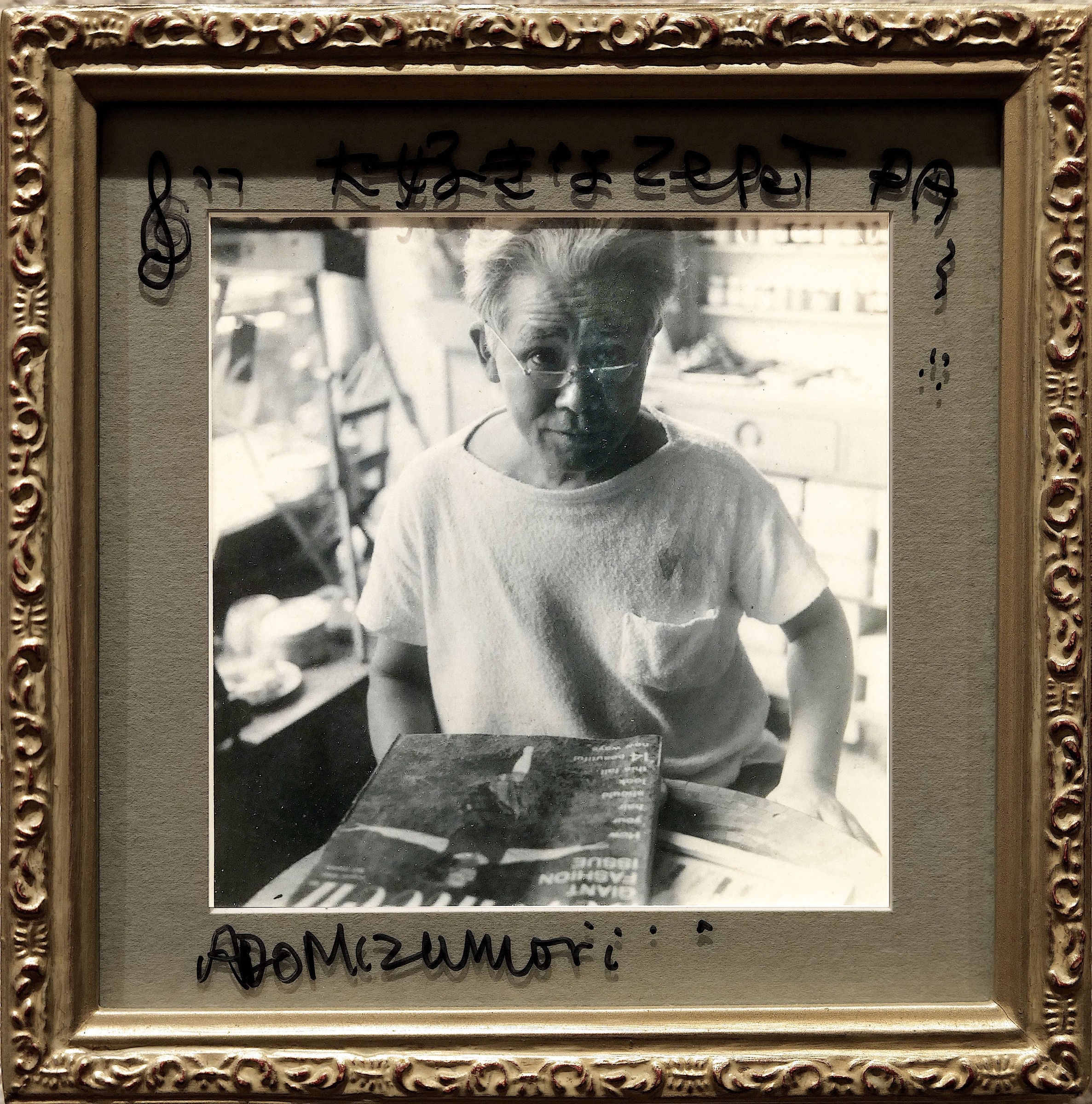

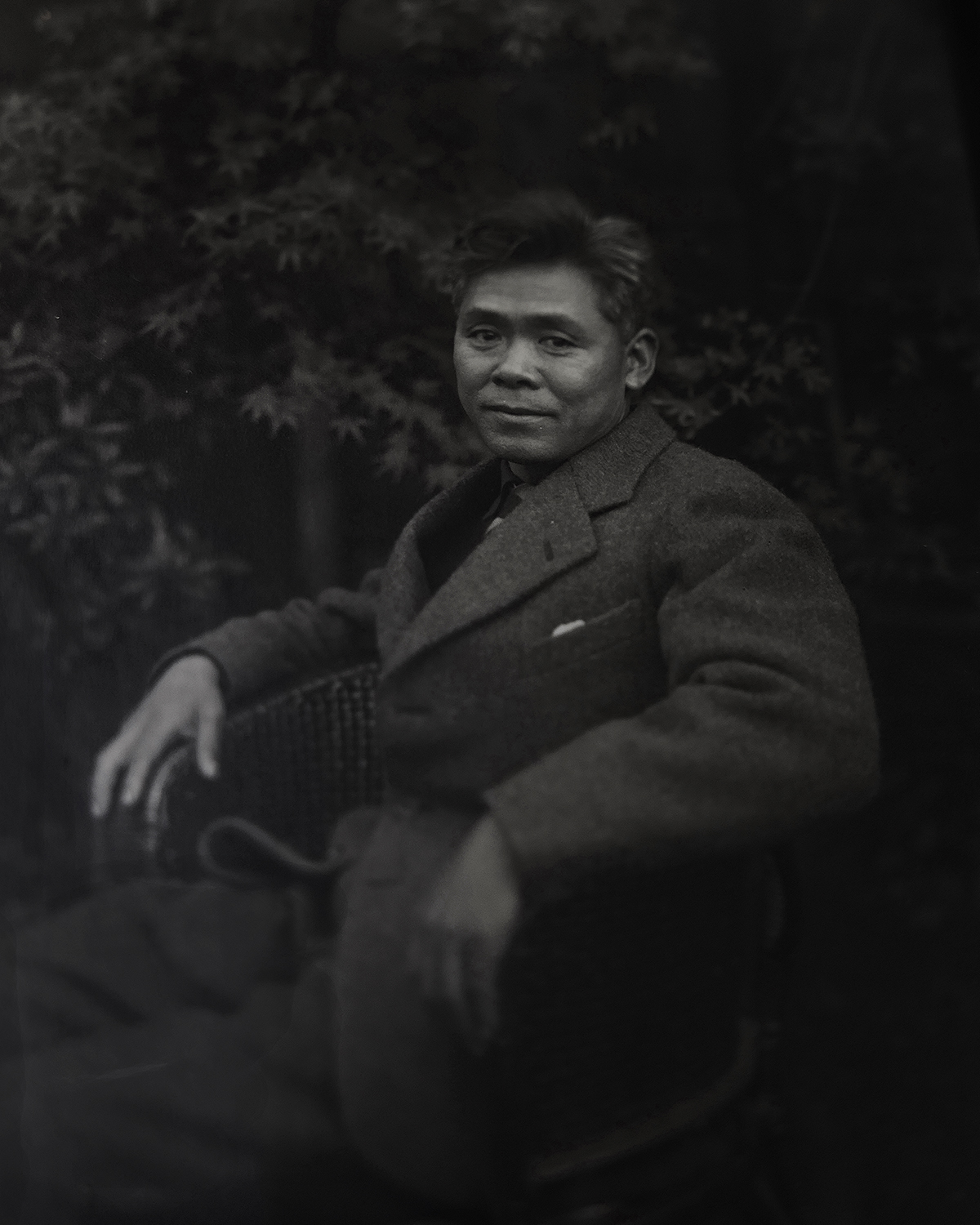

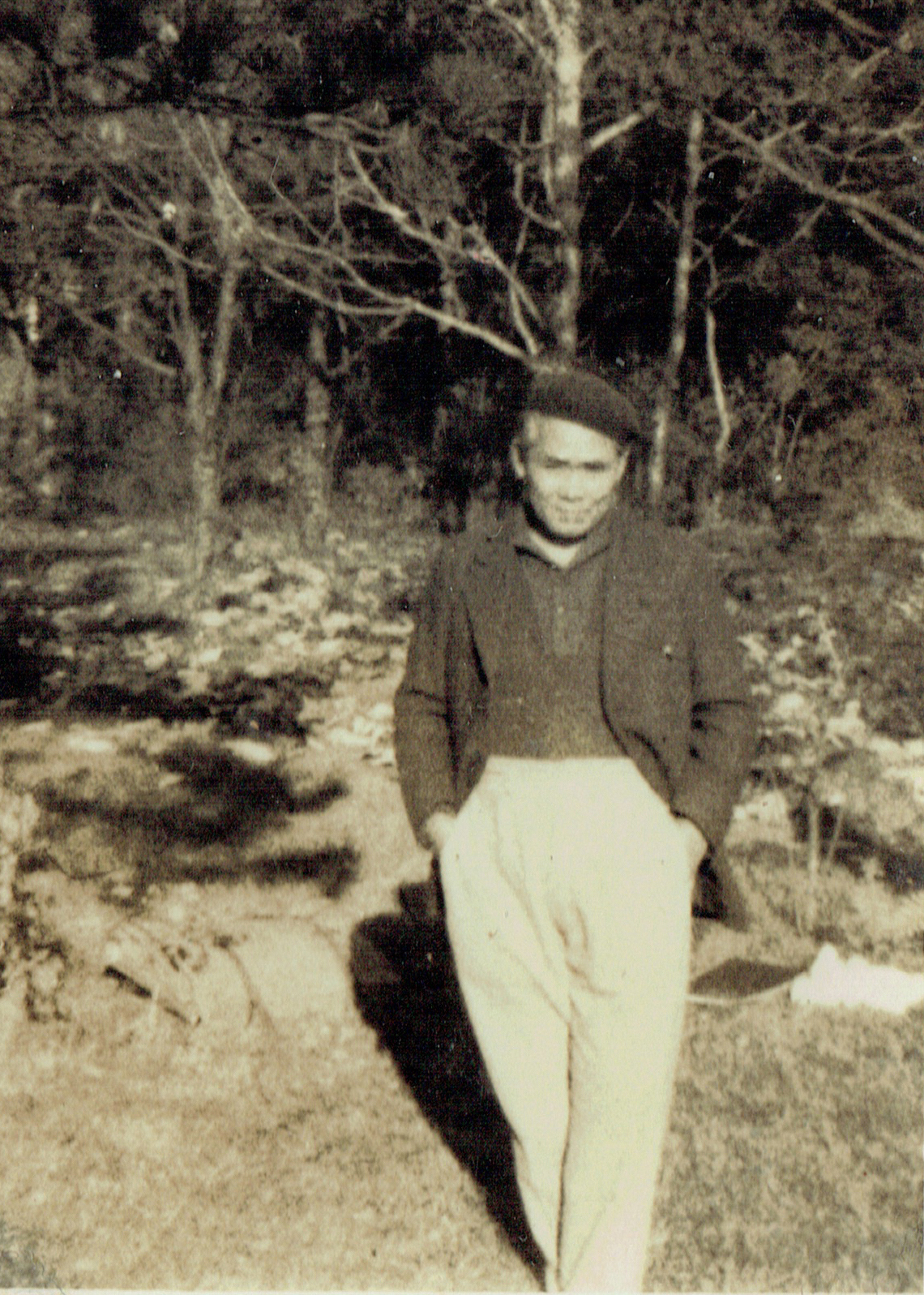

ともあれ月光荘おじさんは、お洒落に関してもなかなかうるさかったようだ。写真を見る限りではいわゆるビジネスマン然とした装いではないけれど、いかにも職人気質といったこだわりを感じさせるルックス。絵の具屋だけあって当然色彩にはうるさく、ひいきにしていたのは上口愚郎(かみぐちぐろう)さんという、芸術家肌の職人が設立したテーラー「中等洋服店」。英国生地しか使わないというこだわりをもつ彼に、おじさんは「枯れ草の匂うホームスパン地はありますか」などと注文していたという。ぼくもそんな粋な注文をしてみたい!

カラー写真じゃないのが残念なほどにお洒落な、月光荘おじさんスタイル。当時の芸術家たちはファッションの分野でも先端をいく存在だったから、彼らにあこがれた月光荘おじさんも、本来かなりの洒落者だったと思われる。ひいきにしていたテーラーの上口愚郎さんという方も、相当に面白いおじさんだったようだ。情報求む!

決して世間的には知られていないけれど、月光荘おじさんの人生や遺した言葉は、ほかのどの偉人よりも深くて、一冊の本でも収まりきらないほどだ。しかしおじさんから影響を受けた方々や、現在進行形の月光荘をレポートしたいくつかの記事をきっかけに、絵を描かない人にもその存在を知ってもらいたい! 月光荘おじさんの言葉や、そのDNAが息づいた月光荘という空間は、必ずやぼくたちの心と暮らしを豊かにしてくれるはずだから。本特集を、その入門編として役立ててもらえたら嬉しいな。