特集/ぼくのおじさん物語

職人ばんざい!

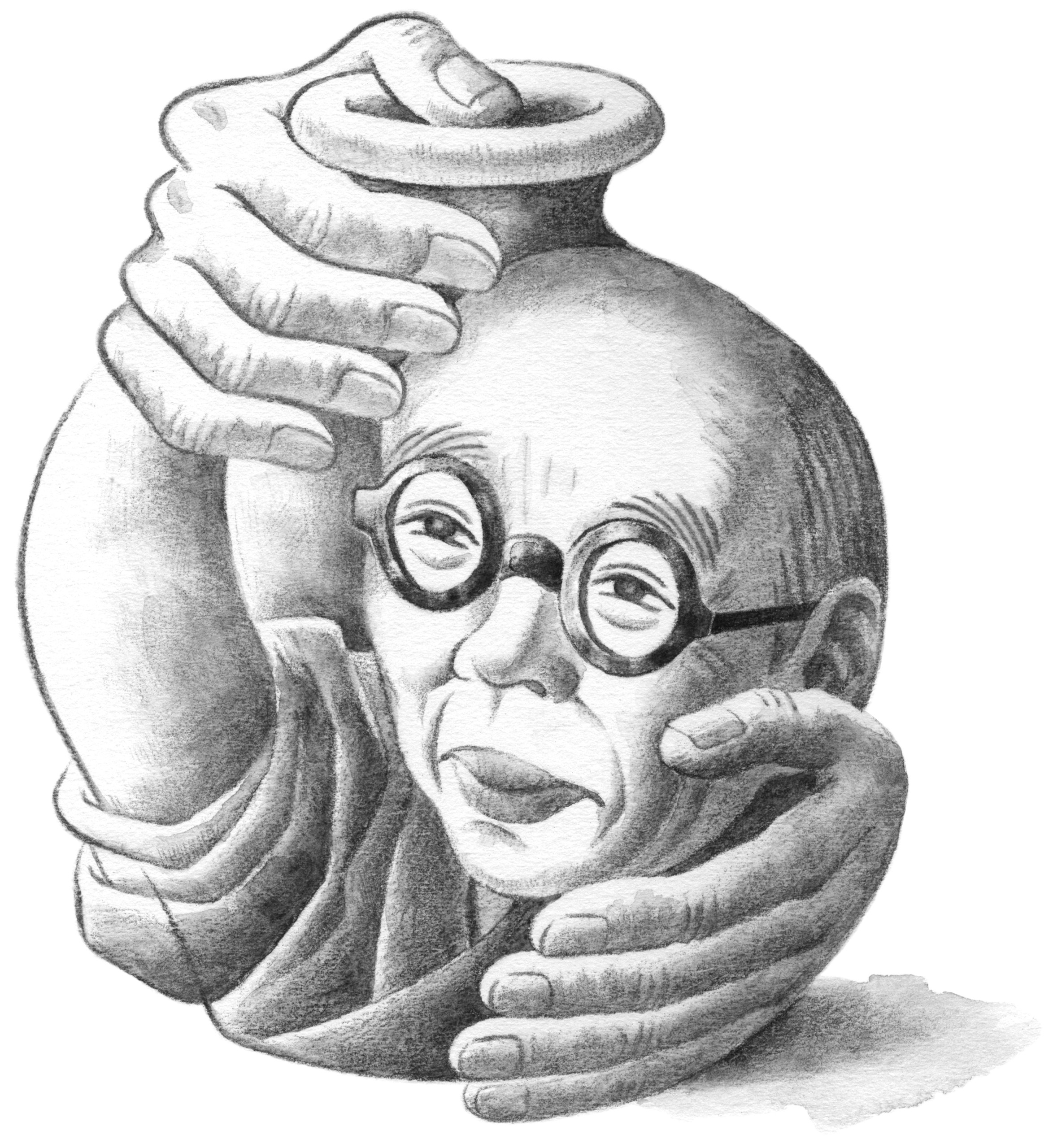

民藝をつくった

おじさん

濱田庄司物語

【全4回】

まずはぼくたちが暮らしている空間を、じっくり眺めてみてほしい。

真っ白い壁紙は、実は紙じゃなくてビニール製。木目調のフローリングやドアは、薄く削いだ木材を接着剤で張り合わせた合板。お風呂はプラスチックのユニットバス。おまけにカーテンはポリエステル製・・・。つまり、何もかもが本物じゃないんだ。

それらは、確かにぼくたちの暮らしを便利にしてくれたし、安易に切り捨てるわけにはいかないけれど、どこかで疑う心をなくしてはいけない。そこに本物の美があるのか?と。

しかし残念なことに、現代の都市で生きるぼくたちが本物の暮らしを手に入れようと思ったら、めっぽうお金がかかる。昔は当たり前の存在だった漆喰を塗った壁も、無垢の木を使った床やドアも、タイル貼りのお風呂も、今では贅沢品だ。きっとこれから、もっともっと手に入りにくくなるだろう。

だからこそ、ぼくたちには今、〝民藝〟が必要なんだ。IKEAやニトリで買ったテーブルだって、3000円程度で買える益子焼の花瓶を置いて花でも挿せば、そこにはちっぽけだけど確かな美が宿る。その美を焦らずに少しずつ育てていけば、いつかは本当に美しい生活が手に入るだろう。ぼくたちでも手の届く数少ない本物、または暮らしの知恵、それが民藝なのかもしれない。

そんなわけで、「ぼくのおじさん」は民藝を推したいと思う!

そもそも民藝とは「民衆的工藝」の略。今から100年ほど前に生まれた概念である。急進的な工業化による大量生産、大量消費社会の到来。アートという概念の浸透。帝国主義による産業の均一化、グローバリゼーション・・・。こうした世界的潮流の中で、時代遅れの存在になりつつあったのが、その土地に根ざす人々がつくり出す工芸品だ。

しかしそんな風潮に異を唱えた3人の若者がいた。それが柳宗悦と河井寛次郎、そして今回の特集で詳しく掘り下げる陶芸家の濱田庄司である。

「作家が意図的につくった芸術品よりも、名もない職人たちが無心でつくり出した実用品、自然の中から湧き上がる作為なき製品にこそ、健やかな真実の美が宿る」

いまだ封建主義の名残を色濃く残した当時の日本において、この考え方はとてつもなく革新的かつモダンであると同時に、一種の復興運動でもあった。つまりロックでありクラシック!

その証拠に当時の3人の写真を見ると、彼らの装いや放っているオーラは、明らかに異彩を放っている。ちょっと軽い表現だけど、彼らと、彼らが見出した民藝、その思想に基づいた運動は圧倒的にカッコよかった。だからこそ民藝は滅びることなく、今もなお日本の様々な地域で、その土地に根ざした焼き物や家具がつくられ続けているのだろう。

美しいモノって、美しい暮らしってなんだろう?

それはお金持ちじゃないと手に入らないのかな?

インフルエンサーたちがSNSにアップするブランド製品やラグジュアリーなライフスタイルを、うらやむ必要なんてない。それってそもそも、本当に素敵な暮らしなんだろうか? ぼくらはもっともっと、疑ったほうがいいのかもしれない。

今までの常識にとらわれず、新しい美しさの価値観を産み出した立役者のひとり、濱田庄司という存在を通して、「ぼくのおじさん」は本当に美しい暮らしを探ろうと思う。

イラスト/菊野友美

-

1 赤峰さんの白熱授業! 若者にこそ 知ってもらいたい 濱田庄司と 民藝の哲学 談/赤峰幸生

撮影・文/山下英介

-

2 「濱田窯」三代目 濱田友緒が語る! 民藝をつくったおじさん 濱田庄司って どんな人? 撮影・文/山下英介 -

3 青年よ益子を目指せ。 濱田窯の 人間本位な ものづくり 撮影・文/山下英介 -

4 松山猛と 濱田友緒の 数寄者対談! 時計と民藝、 そして職人 撮影・文/山下英介

濱田庄司(陶芸家)

1894〜1978年。神奈川県川崎市に生まれ、東京高等工業学校(現東京工業大学)の窯業科を経て、1916年から京都市立陶磁器試験場で釉薬を研究。1920年には陶芸家のバーナード・リーチとともに渡英し、セント・アイブスに東洋式の登り窯を築窯する。この頃出会った柳宗悦や河井寛次郎らの盟友とともに、〝民衆的工藝=民藝〟という概念を生み出す。1930年からは栃木県益子町に移住し、陶芸家であり民藝の実践者として活躍した。1977年に、自らの活動の集大成として「益子参考館」(※現在「濱田庄司記念益子参考館」)を開館。