青年よ益子を目指せ。

濱田窯の

人間本位な

ものづくり

撮影・文/山下英介

ここでは「濱田庄司記念益子参考館」の隣にある歴史のある工房「濱田窯」で、民藝の器がいったいどんな環境で、どうつくられているのかを、濱田友緒さんに教えてもらった。民藝が好きな人も、職人という生き方に興味のある人も必見! ぼくたちの生き方、暮らし方にはまだまだたくさんの選択肢があるんだ。

陶芸とは健やかな仕事だ

こちらが現在の濱田窯の様子。良質な土と天然の釉薬を使い、登り窯をも備えた、現代の益子において最も伝統的な工房だ。薄暗く感じるのは、直射日光で陶器のひび割れを防ぐためだが、美しい自然光が差し込む様子は、とても厳かな気配を感じさせる。ちなみにエアコンはない!

というわけで、ありがたいことに濱田窯の作業風景も取材させてもらえることになりました! 友緒さんは、ここで毎日作陶されているんですか?

濱田 はい。弟子と職人さん、合わせて7人でやっています。朝から夕方まで仕事をして、たまには夜も。祖父もそんなふうに仕事をしていましたね。

依頼の仕事と、ご自分の作品とでは向き合うタイミングは違うんですか?

濱田 注文品だけだと、ひとつの窯がいっぱいにならないんですよ。だから作家ものも、展覧会ものも、注文ものも併せて焼きますね。

なんというか、すごくスルッと作業に入られますね。まるで日常の動作のひとつをこなすかのように。

濱田 座っていれば自然と仕事になるっていうのがいいですよね(笑)。

それは濱田さんだけの境地じゃないですか(笑)?

濱田 いや、この仕事のやり方が千年、二千年前から変わらず受け継がれ、残っているということは、本質的に楽なんだと思いますよ。楽で自然。だって不都合なところがあったら改良されていくわけですから。

なるほど、 陶芸という仕事は人間にとって無理がないと。

濱田 私は昔彫刻をやっていたんですが、中腰で体を酷使しながらつくって、巨大で運びにくい作品をなんとかして東京の画廊まで運ぶんです。そんなに大変な思いをしても、滅多に見てくれる人や買ってくれる人はいない。それってとても不自然で不健康ですよね。かたや陶芸は座っていれば仕事になるので、自然にできる仕事は長く続くなあ、と思いました。

確かに健康的な仕事ってありますね。つくり手、売り手、買い手、すべてに無理がないという。民藝の器は、安く手に入るというのも嬉しい限りですから。

濱田 ただ、私が彫刻という全く違う芸術のジャンルに身を置いて、伝統工芸の世界を外から眺められたことは、すごくプラスになりました。不必要な因習を取っ払ったり、新しいものを取り入れることには、躊躇がなかったですから。

それにしても友緒さん、作業に迷いがないしスピーディですね。やはり友緒さんがこの工房で一番早いんですか?

濱田 そうですね。だいたい1時間で20個つくります。でもうちの職人はわりと丁寧なので、他の工房から見ると、時間をかけているように思われるかもしれません。ほかは自動で高速回転するろくろを使っていますから。

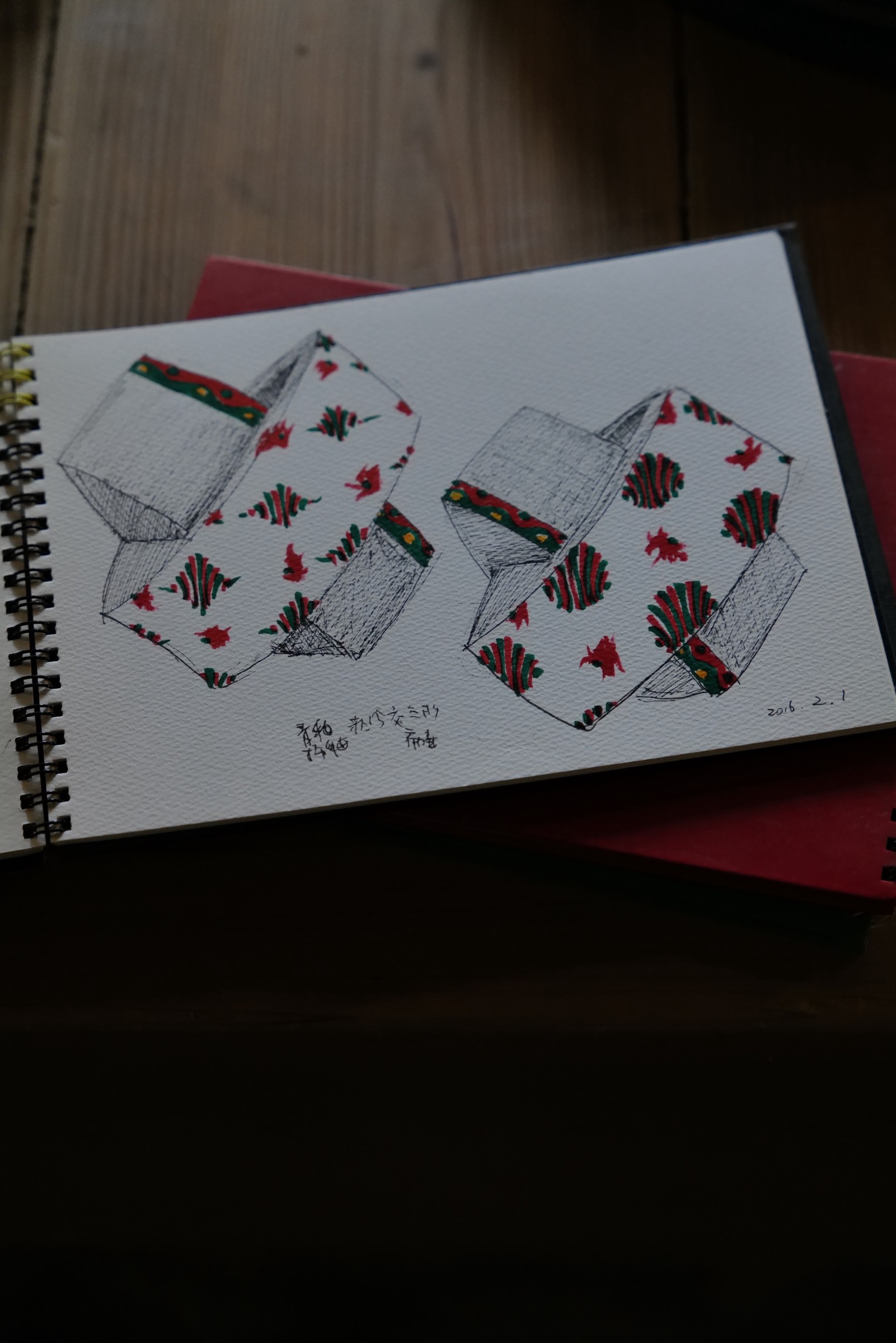

足で円盤を蹴る動力でろくろをコントロールする、「蹴りろくろ」。自らのリズムによる、まさに人間本位のものづくりなのだ。

あっ、確かにそうだ。

濱田 足でろくろを回す「蹴りろくろ」が濱田窯の特徴なんですよ。電動と較べると機能こそ劣りますが、慣れると緩急を自由自在につけられるし、自然と回転が落ちるのがいい。かつてはどこも「蹴りろくろ」だったんですが、当然電動のほうが速いので、みんな電動で習うようになりました。ただ、最近はあえて足でやりたいという若者も増えていますが。

そういえば、今気付いたんですが、この工房にはエアコンはないんですか?

濱田 ないんです。エアコンを付けると器が乾いちゃいますから。夏は大変ですが、扇風機で頑張ってます(笑)。

そうか、器づくりにはある程度湿気があったほうがいいんですね。

濱田 そうですね。ある程度の暖かさも。濡れた状態で凍ると、解凍したときにアイスクリームみたいに溶け落ちちゃうんです。

ということは、あまり寒いところには適していないと。

濱田 北日本に大きな焼き物の産地がないのは、その理由が大きいですね。雪が降ると物流も滞りますし。そもそも日本における陶芸の技術は九州から来ていますから、北日本は歴史が浅いんですよ。大きな産地としては、益子か笠間が一番北ですね。

焼き物産地の風物詩

「登り窯」を蘇らせた!

そういえば濱田窯には「登り窯」という伝統的な窯がありますが、これっていったいどういうものなんですか?

濱田 斜面を利用して連結した焼成室の一番下から火をつけて登らせていくという、益子の伝統的な窯のことです。だいたい1250度くらいで焼いていくと、上の部屋は余熱で約1000度になるんですが、その余熱を使って効率よく大量に器を焼けるわけです。うちの窯にはだいたい3〜4000点ほど入りますよ。

よく考えられているなあ。もともと日本で発明されたんですか?

濱田 いや、もとは中国で開発されたと言われています。陶芸の技術は、ほとんど中国が起源ですね。

やっぱり中国はすごいなあ。釉薬なんてよく考えつくな、と思いますもん。

釉薬とはうわぐすりとも言われ、陶磁器の表面を覆うガラス状の膜のこと。鉱物や木を焼いたときにできる灰をベースに、鉄や銅などの色をつけるための金属などを配合してつくられる。焼き方や土との組み合わせによって、その色合いは大きく変化する。現在では合成釉薬が主流となっているが、天然釉薬による風合いはやはり格別だ。

濱田 釉薬は灰や泥が混ざったものなのですが、たまたま器を焼いたとき、灰がガラス化して艶になったんでしょうね。それならば灰を溶かしたものをつければいいとなった。釉薬は古代中国のみならず、古代エジプトでもつくられていました。日本でいえば古墳時代ですから、すごいですよね。

職人として生きること

益子で暮らすこと

この仕事に必要な素養とか性格ってあるんですか?

濱田 まあ、ある程度忍耐強い人ですかね。手先の器用さはあまり問題じゃない。それよりはずっと同じことを淡々と続けられるという性格が大切です。あとは体力仕事なので、丈夫な人のほうが向いているでしょう。作陶だけじゃなくて、モノを運ぶことも大切な仕事ですし。うちには庄司のもとで女中さんをやっていた、キャリア50年の女性職人がいるんですが、彼女は本当に丈夫ですよ。毎朝颯爽とバイクで現れますから(笑)。

それはすごい(笑)。確かにどんなにセンスがよくても、集中力を切らして作品を割ってたらしょうがないですもんね(笑)。

濱田 表現は表現なのですが、やっぱり〝作業〟なんですよ。

確かに作業、大切ですよね。でもやっぱり、こんなつもりじゃなかったと辞めちゃう職人さんもいますか?

濱田 少ないですが辞めた人も過去にいたようです。

外から益子に来て陶芸の仕事を始めたいという若い方は、どうすればこの仕事に就けるんですか?

濱田 美大を出てくる人も、他から転職してくる人もいますよ。あとは益子町の窯業支援センターでは無料で陶芸を学べるので、そこから作家になった人もいます。

意外とウェルカムなんですね。

濱田 益子では1960〜70年代にも、庄司の影響によって外から来た作家さんが爆発的に増えたんですよ。ですから今活躍されている作家さんの9割近くは外部の方か、外部ジュニア。すぐに食えるようになるかはわかりませんが、若い人にとっては比較的入りやすい場所だと思いますよ。ひと部屋にろくろと電気窯さえ置けば工房になるし、陶器市にテント出店すれば、それなりに潤いますし。

この仕事で一人前になるには、どのくらいかかるんでしょうか?

濱田 だいたい3年ですね。でもそれってなんの仕事でも同じでしょう? カメラでも編集者でも。うちの場合、弟子は最低3年間やってもらって、どんなに長くても5年で卒業です。あまり長く居すぎても、師匠に染まりすぎて自分の色が出しにくくなりますから。

確かにぼくたちの仕事でも3年間はかかりますね。お弟子さんは、空いた時間に自分の作品をつくれるんですか?

濱田 いわゆる職人さんは決まった仕事しかしませんが、弟子は夕方5時まで職場で働いて、それ以降に自分の作品をつくります。弟子は窯も土も釉薬も使い放題なので。

最近私も田舎暮らしに興味があるし、弟子にしてもらいたいなあ(笑)。

濱田 弟子は20代までしか取りませんから(笑)。それは冗談として、益子の人口は減っているので、移住者は大歓迎ですよ。庄司は益子の不便さに惹かれたわけですが、工業化という意味では遅れをとってしまうので、現在では過疎に苦しんでいます。今は空き家バンクのような制度もありますから、ぜひ移住してもらいたいですね。

最近の益子はお洒落なお店も増えているし、ぼくがもうちょっと若かったら挑戦してみたかったな(笑)。でも昨今は民藝に脚光が当たる一方で、エネルギーや資材の高騰、働き方改革など、社会情勢的には昔ながらのものづくりを続けていくのは大変ですよね? そんな時代において、友緒さんは民藝の今後について、どんな感覚を持っていますか?

濱田 手仕事が廉価で買えるという意味では、日本はまだまだハンドメイド大国で、民藝の精神が守られていると言えるでしょう。ただ、イタリア人あたりに言わせると、なんでハンドメイドなのに数千円で買えるんだ?となってしまう。確かにその通りなんですけど、私たちにとっての民藝の器って、イタリア人にとっての生ハムみたいなものなんですよね(笑)。だから千円、二千円上げる程度なら悪くないと思いますが、ハンドメイドということを謳い文句にしてあまりに値段を上げるのは、それもまた不健康だと思います。職人の技は立派だけど、それを安く維持するのも立派なことなんです。

民藝がいつまでもぼくたちの生活と共にあるよう、もっともっと親しんでいかなくちゃですね!