松山猛と

濱田友緒の

数寄者対談!

時計と民藝、

そして職人

撮影・文/山下英介

現代の民藝界を牽引する濱田友緒さんは、実は機械式時計の愛好家だった! そんな情報を耳にした「ぼくのおじさん」は、〝時計王〟松山猛さんと一緒に再び「益子参考館」へ。濱田庄司が愛用していた時計って? 民藝的な視点から考える機械式時計って? モノを愛し、モノに導かれたふたりの数寄者による対談をお楽しみください。

濱田家三代の

時計コレクション!

実は少し前に、雑誌で濱田友緒さんが時計好きで、松山さんが以前手掛けられたムーブメントの本まで所有されていると聞きまして、今回の対談をセッティングさせてもらいました(笑)。

濱田 ずっと松山さんが書かれたものを読んできたので、以前取材で参考館に来られたときは興奮しました(笑)。

松山 何がきっかけで時計好きになったんですか?

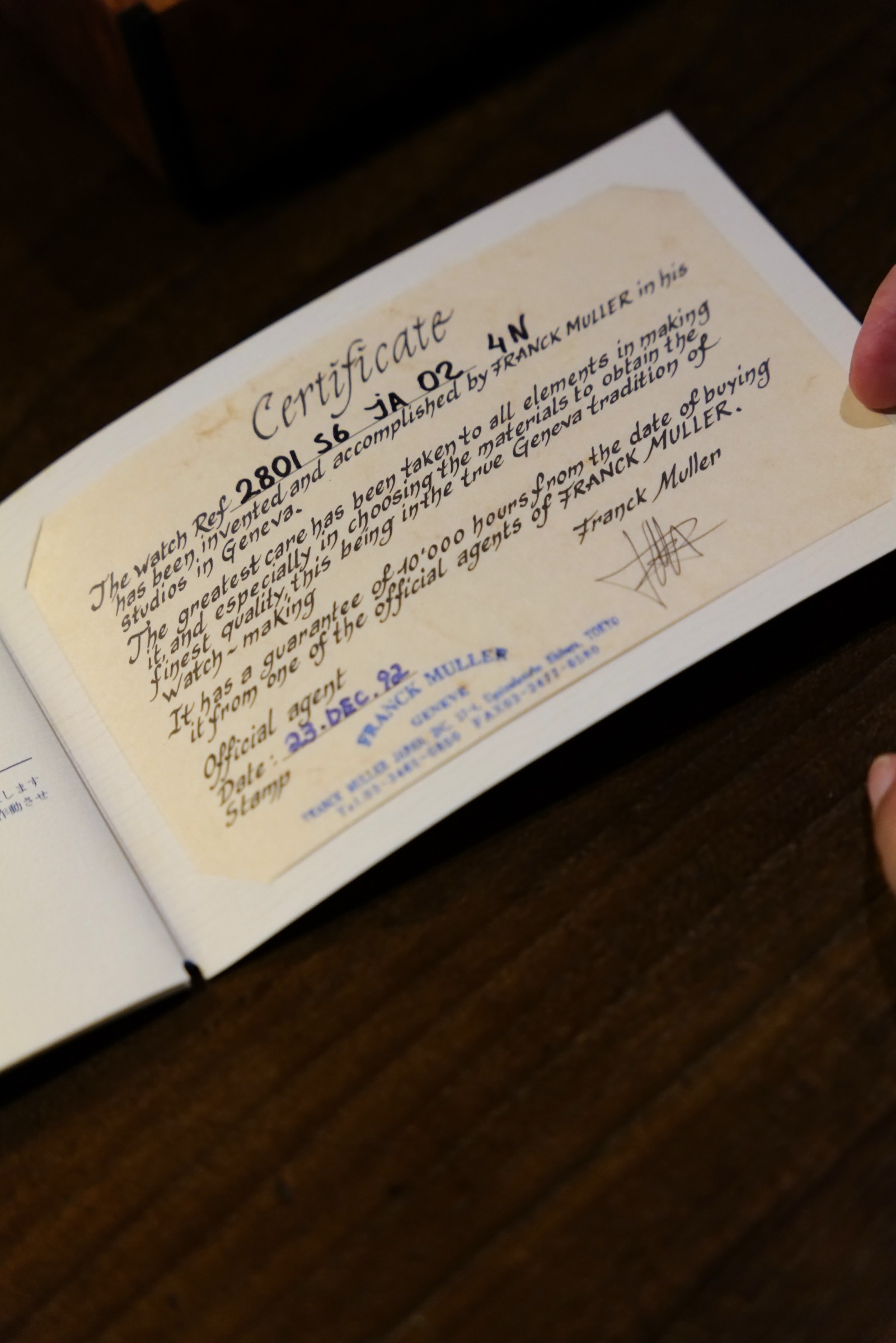

濱田 もとから子供心に機械への憧れがあったのですが、父(濱田晋作)からヴァシュロン・コンスタンタンの時計をもらったことが、直接的なきっかけだったと思います。以来お金を貯めて、骨董市のようなところで数万円の時計を少しずつ集め始めました。アンティーク時計って、どうして入手した途端に止まるんでしょうね(笑)? その後松山さんが執筆されていた記事を通じてフランク・ミュラーという天才時計師の存在を知り、彼が東京にお店を出したタイミングで買いに行ったんです。展示品にはムーブメントが入っていなくてケースしか見られませんでしたが、それでも注文したら、シリアルナンバーは02でしたね。

松山 日本の一番客はぼくだと思います(笑)。

濱田 ああ、そうですよね(笑)。そういう経験を通じて、小さなケースの中に様々な職人技が集結している、機械式時計の魅力に惹かれたんだと思います。

松山 時計は民藝とはまた違って工業製品ではあるけれど、マイセン文字盤なんてのもあるし、全く違うジャンルの職人技がいくつも封じ込められている。濱田さんが購入されたこのシンプルなラウンドケースは、ごく初期のものですね。今では超希少品ですよ。

濱田 注文した後で秒針の形が変わって「こんな風になっちゃったんですけど、いいですか?」なんて聞かれて、面白かったです(笑)。その後も無償でプラチナ製のローターに変えませんか?という提案もされましたが、断りました。フランクさんが屋根裏部屋で自らつくっていた頃の時計だから、青春の思い出として、そのままにしておきたいと思って。

松山 そろそろフランクも参考館に連れてこなくちゃね(笑)。友緒さんは、濱田庄司さんの時計はご覧になっていたんですか?

濱田 懐中時計を使っていましたね。確かスイスではなかったと思います。バックスケルトンだったのできれいなムーブメントを見せてもらったのは覚えているんですが、残念ながら見付からないんですよ。誰かに持っていかれちゃったんじゃないかって。でも、これはたぶん祖父の懐中時計だったと思います。リングによってケースの中で動くようになっているんですよ。まあ、今はこういうのをぶら下げている人も少ないと多いますが(笑)。

松山 3ピーススーツを着ていないとね。この時計はおそらく1900年代以前につくられたものですね。1890年代かな。まだ竜頭がなかった時代のもの。素晴らしい。濱田庄司さんの収集の力は、すごいですからね。

濱田 いいものがあったら全部収集したいと。それが自分の仕事でもあり、民藝運動の役割でもあるから、という考え方でしたからね。父からもらったヴァシュロンはまだ持っていますよ。プラチナケースでデイタイムが付いている渋いモデルなんですが。父は1927年生まれで、昨年94歳で亡くなりました。時計好きというよりは、紳士の嗜みとして所有するという感覚でしたね。

松山 濱田さんご自身は、今はどんなコレクションを持っているんですか?

濱田 それほど本数は持っていないんです。別のヴァシュロンや、インターナショナルウォッチカンパニー、ロンジン・・・くらいですかね。基本的には1940〜60年代くらいまでにつくられた、ひとつのパーツを磨いて彫って・・・みたいな時計が好きですね。見たらほしくなってしまうので、最近は見ないように気をつけています(笑)。

初めてメディアに公開してくれた、濱田友緒さんの時計コレクション! 松山さんも「一貫していて趣味がいいね」と太鼓判を押した。

松山 今のものもよくできてるけど、やっぱり味だよね。作業のときは時計をしないんですか?

濱田 埃もさることながら、水と粘土が混ざった素材って、酸が強くて時計には危ないんです。だから時計しながら作業をする陶芸家はいないと思いますよ。松山さんは相当な量をお持ちでしょうから、羨ましいですね。時計はクルマと違って、何本持っていても困らないでしょうし(笑)。

松山 お好きなブランドはあるんですか?

濱田 やっぱりヴァシュロンですかねえ。パテックフィリップも好きですが、より男らしくてどっしりしているところがいいですね。

松山 独立系では?

濱田 フランソワ・ポール・ジュルヌ(F.P.ジュルヌ)はすごく真面目な時計をつくりますよね。最近の時計師には詳しくないんですが、日本の飛田直哉さんの時計は、品質がよさそうだし興味ありますね。

松山 彼は時計師ではなく、プロデューサーとしての立場でつくっているところがポイントですよね。修理のことまで考えて、7750という汎用性の高いムーブメントを使っているあたりも、さすがです。フィリップ・デュフォーあたりもいいけれど、もはや1億円だからね。

濱田 あれは当初から買いにくかったらしいですね。

松山 最初は280万円くらいからだったから、当時買っていた人はニコニコでしょう(笑)。それにしてもお詳しいですね。コレクションも趣味がいいし、素晴らしいものを見せて頂きました。

濱田 美しいものが好きというだけなんですが。

もともと機械式時計も、民藝と同じく、その土地に根ざした産業だったわけですよね?

松山 民藝とは違って、あくまで時計は工業製品ではあるんだけどね。ざっくりと言うならば、もともと時計の技術や観念はフランスが基本なんだけど、そこにいたプロテスタントの職人集団が、カトリックに追われてスイス・ジュネーブなどの土地にたどり着き、広まったのがスイスの時計産業なんですよ。そこには豊富な水や森林資源、そして鉄鉱石もあったので、時計にまつわる様々な技術が育っていった。今でもその周辺には、時計産業を下支えしている職人たちがたくさんいますよ。人がいなければモノはつくれないから。

現在では、あまりそういうことに思いを馳せて時計を買う人も少なくなったんでしょうね。

松山 どれだけイバれるか、みたいな価値観が主流だからね。ぼくは1970〜80年代、絶滅の危機に瀕していたスイスの機械式時計産業を守るために、〝クオーツの敵〟と言われながらも頑張ってきたんです。当時はセイコーさんあたりにはずいぶん煙たがられていたけどね(笑)。

濱田 松山さんがおっしゃるように手仕事を支えるのは人ですが、人を雇うのは工房というか会社なわけです。ですから、民藝運動とは大きな考え方で、職人たちと、彼らを雇う会社も守った。高度経済成長期は誰もが都会を目指していたので、田舎で活動する人たちには劣等感があったと思うんです。そんな風潮の中で、民藝は「実はあなた方の仕事は本当に素晴らしいんだよ」と応援した。そうして日本のものづくりにおける個性を守ったわけです。

松山さんも、時計界における民藝運動に近いムーブメントを起こしたわけですね。

松山 自分なりの役割は果たせたと思っているけど。

松山猛が育った

京都の民藝シーン

濱田庄司が使っていた工房には、彼が実際に愛用していた手回しのロクロが。現在は作業の場として使われてはいないが、窓から見える風景と自然光の美しさに心奪われる。「四季を感じながらものづくりできるのがいいよね」と松山さん。

松山さんは京都の生まれですが、もともと民藝に親しんで育ったとか。

松山 ぼくが子供だった昭和30年代には、まだ京都にも登り窯がたくさんあって、ぼくはその隣で凧揚げをしていました。通っていた高校にも陶芸コースがあって、先生がお酒を飲みながら器を焼いてましたからね(笑)。その後規制がかけられるようになって、焼き物の工房は山科のほうに移転させられるんだけど。

濱田 実は京都でも登り窯を復活させようという試みはあるんですが、そもそも伝統工芸が多い土地柄なので、なかなか陶芸だけ特別扱いにはできないという悩みを抱えているようです。登り窯を使う程度で公害が起きるわけもないし、町おこしとしても魅力的なプロジェクトだとは思うのですが。

松山 京都もどんどんせせこましくなっているからね。ぼくは高校生時代、近所にあった黒田辰秋さんの工房でお手伝いをしていたんですよ。

なんと! 木工や漆芸の分野で活躍した、民藝界の巨匠ですね!

松山 そこでご飯をごちそうになるとき、いつもお祖父さん(濱田庄司)の器で出されるんですよ! 「形あるものはいつか壊れるんやから心配せんで洗いなさい」とか言われてたけど、ビビるよね(笑)。

濱田 使っていただいたほうが、作家としては嬉しいんですが(笑)。1960年代頃はまだ、最初の世代の方々が現役でがんばっておられましたよね。活きのいい職人たちもたくさんいました。

松山 四条河原町近くには有名な民藝屋さんがあって、その頃に民藝ブームが訪れるんですよ。ぼくは『anan』の創刊第二号で京都特集を手伝ったけど、そうした雑誌も当時の若い人に刺激を与えたんでしょう。ただ、今の若い人たちは、自分の家を持ちにくくなっているのが残念ですよね。住宅環境がもうちょっとよくなれば、民藝的な暮らしをしたいという若者は多いと思うのだけれど。でも、濱田窯は若いファンの多いビームスとも付き合いが深いんですよね?

濱田 ビームスさんとは10年ほどのお付き合いなのですが、まさに若い人たちの住環境に合わせた民藝の提案をされていますね。もともとビームスでフェニカというレーベルを立ち上げ、今は独立されているテリー・エリスさんと北村恵子さんからのオファーだったのですが、彼らは長年濱田庄司を尊敬されているとのことで、本当によくご存知でした。その注文がまた、いいとこ突いてくるんですよ(笑)。何十年も知っている人じゃないと提案できないような内容で、いちいち私も納得させられます。

松山 それはやりがいありますね。いい活動をしているな。

濱田 ずっとつくり続けていると、どうしても仕事に慣れてきちゃうので、外の世界にいる販売のプロからの意見は、本当に新鮮ですよね。

松山 民藝の中でも、焼き物ってある程度マスプロダクトに対応できますしね。

濱田 作り手に関しても、異業種から転身した人のほうが視野が広い場合もありますから。

松山さんは陶芸をされなかったんですか?

松山 実はちょっとやったことがあるけど、不器用だしね。チョロチョロ走り回っているのが好きだから(笑)、ひとつの場所に腰を据える仕事は向いてなかった。だから皆さんのことは本当に尊敬していますよ。

濱田 まあ、せっかちな人は辛いかもしれませんね(笑)。

つくり手は、モノに

順位をつけられない!

大谷石の石蔵を利用してつくった展示室。かつて英国でつくられていたスリップウエアを始め、西洋やオリエントの蒐集品を見学できる。

この空間(濱田庄司記念益子参考館)にあるものの中で、濱田さんが一番好きなものってなんですか?

濱田 うーん、私はつくる側の人間ですし、一点一点に愛着があるので、どれかひとつには選べませんね。それぞれが魅力的です。1960年代に、柳宗悦さんが司会を務めて、濱田庄司と河井寛次郎さん、そしてバーナード・リーチさんによる鼎談が開催されたことがあるんですが、その収録は傑作ですよ。柳さんが「リーチ君、キミが一番いいと思うのは何かね?」と質問すると、リーチさんが「うーん、ギリシャの○○とイタリアの××、フランスの△△、日本だったら□□・・・」なんて具合に30も40も挙げ出して、全然終わらないんです(笑)。次に河合さんが振られたら、また同じ調子で全国の名品を挙げ続ける。だからつくり手は、ものに順位はつけられないんだと思いますね。それに対して柳さんは選ぶプロなので、常に真剣勝負で一番を探しているわけです。そんな彼らの意見が見事に合致するのが、「今の作家は散々なものだ」というとき(笑)。そこでこき下ろされた年代の人たちが、今の巨匠になっているわけですから、面白いですよね。

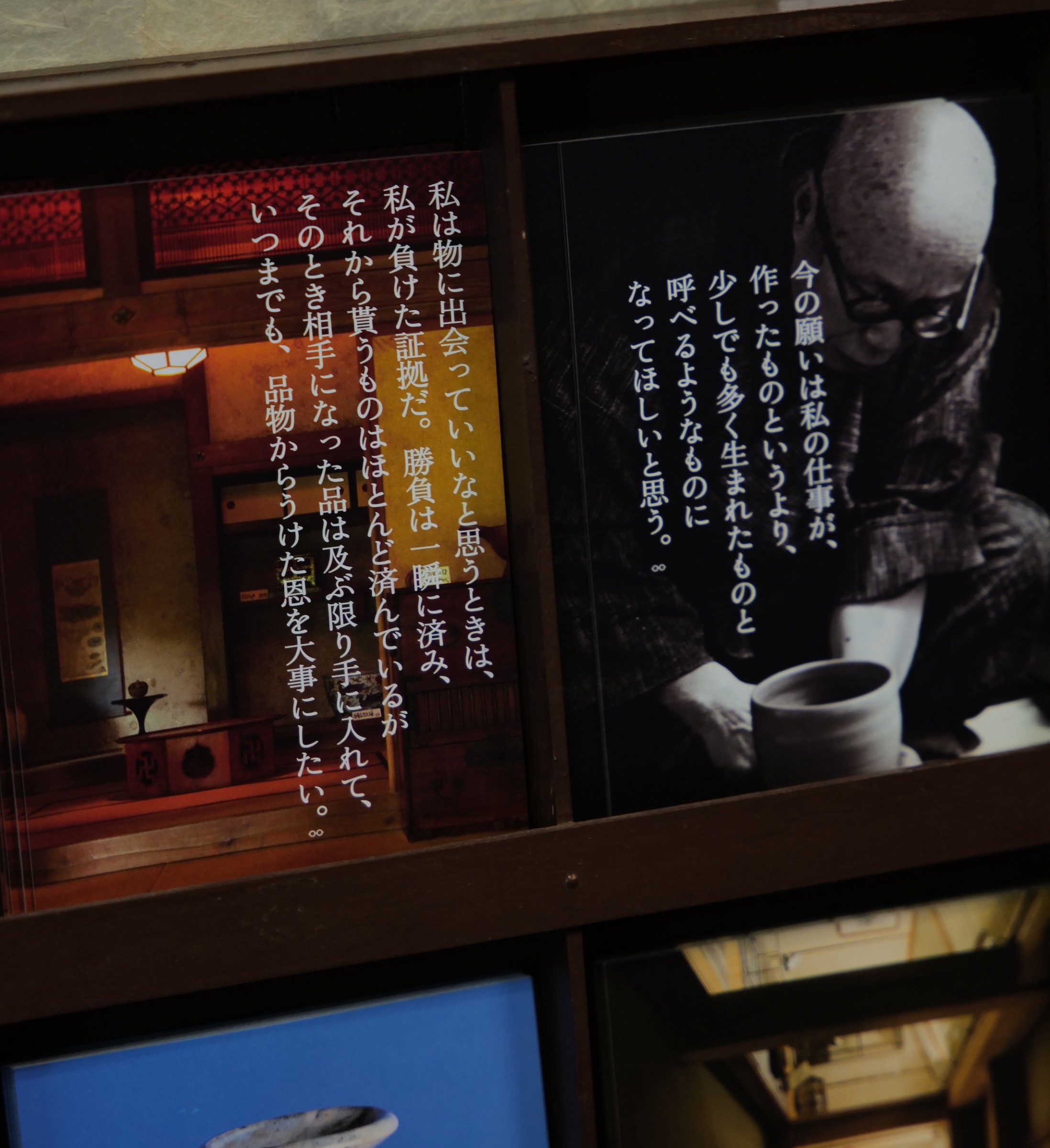

松山 それは興味深いね。濱田庄司さんは「ものに負けた証に買う」なんてことを言っていましたが、本当に素晴らしいものって、向こうから見ているんだよ(笑)。だから無理して探さなくても出会ってしまう。

昔のものはいいなって、友緒さんも思いますか?

濱田 やはり桃山、朝鮮の李朝、中国の宋時代のものには敵わないなって思いますよ。腕も素材も素晴らしい。ただ、それを到達点に置くとか、再現するということには、それほど意味はないと思いますが。

松山 ぼくは昔、ロンドンのV&A博物館で螺鈿(らでん)を施したマイセンを見たんだけど、あれは見事だった。焼いてしまったら貝の部分はなくなるのに、どうやってツライチに合わせられたんだろうと、今でも不思議なんだけど。

濱田 あれは焼き上げた後に象嵌(ぞうがん)を施しているんですよ。加工は日本で施している可能性がありますね。昔の日本は象嵌技術では世界一だったので。

ここ数年、第何次かの民藝ブームが訪れているような状況ですが、かと思えば働き手がいないとか、原材料の高騰とか、大きな問題も抱えている状況だと思います。濱田さんは民藝の今後について、どうお考えでしょうか?

濱田 そもそも日本人の国民性は、手仕事に向いています。真面目だし、手先が細やかだし。ただ、最近はそうした才能のある若者たちが、こぞって手っ取り早く〝作家〟になりたがる。でも、本来作家というのは、強烈な個性や芸術性を持った人たちがなる職種であって、私が見てきた限りでは、半分以上はむしろ〝職人〟向きじゃないかと思うのです。職人としてやっていくことは、決して恥ずかしいことじゃない。むしろ誇らしいことなんだよ、ということを皆さんにわかってもらいたいですね。

松山 まさに濱田庄司さんがそういう考えの人だったもんね。ぼくもそういう職人さんたちを、これからも応援していきたいです。

濱田 イタリアをはじめとするヨーロッパの職人たちは、自らの仕事に対して強い誇りを持っていますよね。そして周囲からも尊敬されている。日本でもそうした認知や、社会的な地位がもっと高まるといいな、と思いますね。